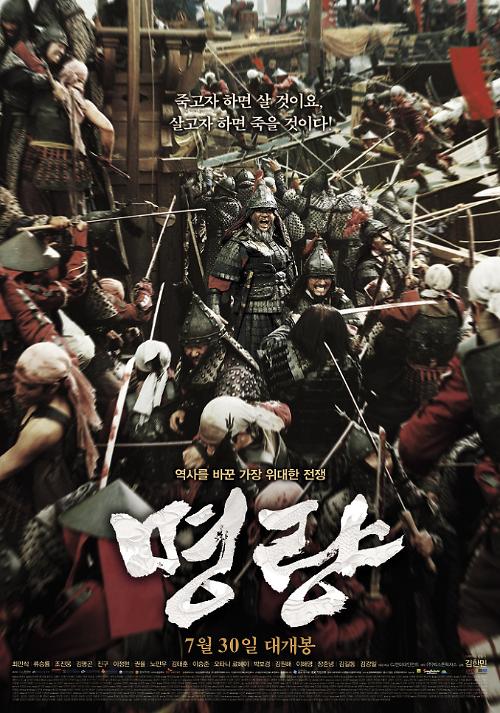

[사진=영화 '명량' 포스터]

결말은 알고 있다. 이미 교과서가 스포일러인 셈이다. 조선 선조 30년인 1597년, 정유재란 중 이순신 장군이 이끄는 12척(13척이라고도 전해짐)의 전선은 왜선 133척(영화에서는 330척)을 상대로, 전라남도 진도와 육지 사이의 해협인 명량(울둘목)에서 대승을 거둔 역사를 바탕으로 하기 때문이다.

문제는 이순신 장군의 내면 연기와 수전(水戰)의 연출이었다. 지난 1982년 극단 ‘뿌리 우리 읍내’로 데뷔, 올해로 32년째 배우의 길을 걷고 있는 최민식은 말 그대로 이순신 장군 자체였다. 영화의 닻과 같은 존재다. 극의 중심에 서서 ‘명량’을 이끈다. 최민식은 과하게 연기하지 않았다. 가볍게 표현하지도 않았다. 부하들 앞에서 “죽고자 하면 살 것이고, 살고자 하면 죽을 것”이라고 연설하는 부분은 가슴을 뛰게 만들었다. 이순신 장군이 지휘하는 장면은 당장 스크린 안으로 들어가 명을 받들고 싶게 한다.

[사진=영화 '명량' 스틸컷]

수전은 스티븐 스필버그 감독의 ‘라이언 일병 구하기’의 초반 전투신에 못지 않은 퀄리티를 자랑한다. 실제 바다 위에 해전 세트를 설치한 만큼 실감난다. 4D가 아님에도 마치 배 위에 있는 느낌을 들게 한다. 간혹 컴퓨터그래픽(CG)이 튈 때도 있지만 이는 배 밑 물보라 부분 뿐, 나머지는 합격점 이상이다.

배경음악은 맞춤옷을 입은 격이다. 웅장한 오케스트라에 맞춰 일본 함대가 접근할 때는 긴장감을 고조시킨다. 따로 OST만 듣고 싶어진다.

배우들의 의상도 볼거리 중 하나다. 구루지마 역의 류승룡, 아키자카 역의 조진웅, 도도를 연기한 김명곤 등 이들이 입은 일본 장수 군복은 색을 중시하는 일본을 잘 묘사했다. 한 벌에 수천만원을 호가하는 만큼 퀄리티가 뛰어나다.

[사진=영화 '명량' 스틸컷]

이들이 하는 일본어는 전혀 어색하지 않다. 한국배우라는 선입견은 문제가 되지 않는다. 외모에서부터 풍기는 ‘니뽄’ 분위기와 나지막하게 말하다 끝에는 올리는 일본인 특유의 말투도 잘 살렸다.

진구(임준영 역)와 이정현(정씨여인 역)의 사연은 눈물을 흘리게 했다. 어떤 배역도 자신만의 것으로 소화하는 진구, 벙어리 연기에 도전한 이정현은 가슴을 먹먹하게 했다.

[사진=영화 '명량' 스틸컷]

그리고 이름 없는 군사들. 배 위에서 이순신을 지키기 위해 백병전을 펼치는 병사들, 왜선의 군사들은 마치 자신은 엑스트라가 아니라 이 영화의 주인공이라는 듯 열과 성을 다했다. 61분의 해상전을 완성시킨 것은 바로 이들이라고 해도 과언이 아니다.

1965년 신채호 선생은 조선상고사 머릿말에서 “영토를 잃은 민족은 재생할 수 있어도 역사를 잃은 민족은 재생할 수 없다”고 말했다.

왜군을 무찌르고 기진맥진해 돌아가는 병사들은 말한다. “우리가 이러케 꺼정 고생한 사실을 우리 후손들은 알겄지?” “모르면 호로자슥이제~” 맞는 말이다. 우리는 역사를 잊지 말아야한다. 15세 관람가로 오는 30일 개봉.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[포토] 포천 민가에 포탄 낙하 사고](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/06/20250306114046116006_388_136.jpg)

![[포토] 불꽃 내뿜는 K1A2 전차](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/06/20250306100927428528_388_136.jpg)

![[포토] 북콘서트 연 한동훈](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/05/20250305154444619374_388_136.jpg)

![[포토] 이미자, 은퇴 선언... 가수로서 마지막 공연](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/05/20250305154638854704_388_136.jpg)