담양 소쇄원

소쇄원은 조선 중기, 호남 유림(儒林)의 안식처이자 사랑방이었다. 지금 표현으로는 일종의 플랫폼. 많은 문인과 사대부들이 소쇄원을 중심으로 연결돼 학문과 시대를 논했다. 어떻게 해야 인(仁)과 덕(德)으로 백성을 다스린다는 왕도정치(王道政治)를 실현할 수 있을까. 그들은 고민했다. 그런 고뇌가 때로는 강한 유교적 현실참여 욕구와 도가적 은둔의 이율배반적 결합으로 나타나기도 했다. 그 풍경 또한 소쇄원의 ‘소리’였을 터.

조선 중종 때의 문인 양산보(梁山甫 1503∽1557년)는 스승인 정암 조광조(靜庵 趙光祖 1482∽1519년)가 기묘사화(1519년)로 화를 입게 되자, 벼슬길을 단념하고 고향인 담양(창평 창암촌)에 소쇄원을 짓고 은거한다. 양산보는 ‘맑고 시원하다’는 뜻에서 자신의 호를, 물 맑을 소(瀟), 깨끗할 쇄(灑), 소쇄옹(瀟灑翁)이라고 했는데 정원 이름도 소쇄원이 됐다. 공사는 1520년대 시작돼 1540년대 끝났다는 게 정설이다. 한때 규모가 지금의 9배에 달했다고 한다. (‘정원’은 일본 용어로 인위적 조경작업의 산물이고, 원림은 동산과 숲의 자연 상태를 살린 것이어서 ‘원림’이 더 맞는 용어라고 한다.)

양산보와 스승 조광조의 좌절

양산보는 17세에 조광조의 천거로 현량과에 합격했으나 최종 선발되지는 않았다. 합격자 수가 너무 많아서였다. 왕이 이를 애석히 여겨 종이 30권을 하사하면서 위로했다고 한다. 이후 양산보는 몇 차례 조정의 부름을 받았지만 응하지 않았다. 고봉 기대승(高峰 奇大升 1527∽1572년)은 만장(輓狀)에서 “양산보는 밖으로는 화(和)하나 안으로는 엄(嚴)한 인물’이라고 했다. 김덕진 교수(광주교육대학‧역사학)는 “양산보는 당시를 도의(道義)가 서있지 않은 세상으로 여겨, (관직을) 사양하고 도학과 절의(節義)의 실현과 연구에만 정진했다”고 말했다.

양산보를 소쇄원으로 이끈 사람은 그의 삼촌뻘이 되는 학포 양팽손(學圃 梁彭孫 1488∽1545년)이다. 의도한 것은 아니었지만 결과적으로 그렇게 됐다. 양팽손은 조광조에게 의리를 지킨, 조선의 대표적 ‘절의’(節義)로 꼽히는 인물이다. 광주 인근인 능성(화순) 출신으로 1510년 정암과 나란히 사마시에 합격했고(양팽손은 생원과 2등, 정암은 진사과 수석), 평생을 그와 동지로 지냈다. 조카뻘 되는 양산보를 조광조에게 보내 제자가 되게 한 사람도 양팽손이다.

소쇄원은 양팽손-양산보-조광조, 3인의 인연이 맞물리면서 탄생했다. 그 인연은 당시 신구(新舊) 지배 엘리트 간 치열한 세력 다툼의 반영이기도 했다. 그 정점에 조광조가 있다. 조광조의 동지였던 양팽손이 양산보를 조광조 문하로 들여보내지 않았다면, 조광조가 개혁정치의 꿈을 꾸다 사사(賜死)되지 않았다면, 소쇄원은 생겨나지 않았을 것이다. 제자는 좌절된 스승의 꿈 위에다 주자(朱子)의 무이구곡(武夷九曲)을 재현한 셈인데 이게 소쇄원이다. 주자의 ‘무이구곡가’ 첫 수는 이렇게 시작된다. ‘무이산 산 위에 신선의 넋이 어려 있어 산 아래로 흐르는 찬 냇물 굽이굽이 맑아라.’

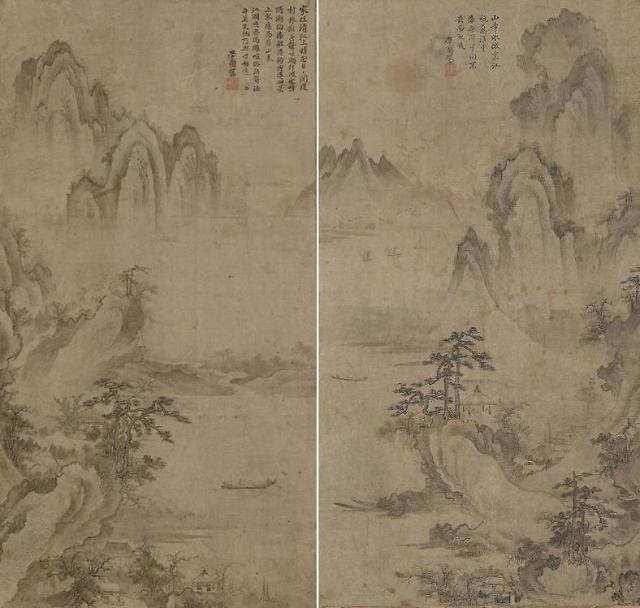

양팽손의 '산수도' [사진=국립중앙박물관 제공]

조광조의 시신을 수습한 양팽손

서화에도 뛰어났던 양팽손은 조광조보다 한 해 늦은 1516년(중종 11년) 과거에 급제했고, 사간원 정언, 홍문관 수찬, 공조좌랑, 형조좌랑 등을 지냈다. 평소 성품이 강직해 불의를 보면 참지 못했다. 1519년 기묘사화(己卯士禍‧)가 일어나자 사림의 대표가 되어 부당함을 상소하다가 삭탈관직 돼 낙향한다. 그 사이 훈구파에 의해 역모로 몰린 조광조도 유배되는데, 유배지가 하필이면 양팽손의 고향인 능성(화순). 두 사람은 능성에서 조우한다. 실로 기막힌 만남이었다. ‘학포집’에 따르면 두 사람은 매일 만나 서로를 위로했다고 한다.

1519년(중종 14년) 12월 20일. 양팽손은 조광조가 사약을 마시고 운명하는 걸 지켜보았다. 그날따라 큰 눈이 내려 한 자나 쌓였다. 양팽손은 홀로 종일토록 곡을 했다. 조광조의 시신은 왕명으로 사사(賜死)된 주검이어서 수습할 수도 없었다. 그럼에도 양팽손은 밤을 틈타 아들과 함께 시신을 달구지에 싣고 50리 떨어진 쌍봉리 중조산 자신의 선산으로 운구해 가매장한다. 이듬해 봄, 그 유해를 조광조의 고향인 경기도 용인에 보내 장례를 치를 수 있게 한다.

그 후 조광조의 신원(伸冤)이 이뤄지면서 1570년(선조 3년) 능성(화순군 한천면 모산리)에 그를 기리는 사액서원이 세워진다. 이게 죽수(竹樹)서원이다. 양팽손도 1630년(인조 8년) 이 서원에 함께 배향된다. 양팽손은 경기도 용인의 조광조 서원에도 배향됐다. 향토사학자 김정수 선생은 “양팽손의 조광조에 대한 한결같은 성(誠)과 경(敬)과 의(義)는 길이 후세에 빛을 던진다.”고 했다.(김정수, 『전라도사람들』, 2009년)

기묘사화와 호남 성리학의 道學化

기묘사화는 호남지역의 성리학 발달에 매우 중요한 영향을 주었다. 호남 출신 다수가 조광조와 더불어 도학정치를 주장하다가 처형되거나 유배당함으로써 그들을 사림의 모범으로 삼고, 숭배하는 풍조가 생겨났다. 이들을 성리학의 바른 길을 실천하는 인물들로 인정함으로써 성리학의 도학화(道學化) 경향이 한층 강해진 것이다. 이른바 기묘명현(己卯名賢)으로 불리게 되는 이들 중 호남사람은 이윤무, 정구, 정계생, 박상, 이순문, 양팽손, 최산두, 안양필, 김광원, 문현, 박훈, 기준 등을 들 수 있다. (천득염, 『소쇄원』, 2017년)

이런 맥락 속에서 면앙정 송순(俛仰亭 宋純 1493∽1582년), 석천 임억령(石川 林億齡 1496∽1568년), 하서 김인후(河西 金麟厚 1510∽1560년), 제봉 고경명(霽峰 高敬命 1533∽1592년), 송강 정철(松江 鄭澈 1536∽1593년), 고봉 기대승(高峰 奇大升 1527∽1572년) 등이 소쇄원을 출입했다. 이들 중 임억령, 송순, 정민종은 담양부사를 지낸 박상(朴祥 1474∽1530)의 제자이고, 정철, 김성원은 송순의 제자다. 송순은 ‘면앙정가’로 유명한 담양 가사문학의 중심인물이다. 그래서 인근 식영정과 환벽당까지 합쳐셔 ‘소쇄원 시단’, 또는 ‘성산가단’으로 부를 수 있다는 견해도 있다. 특히 하서는 양산보와 사돈 간(차남 양자징이 하서의 딸과 결혼)이기도 해서 더 자주 소쇄원을 찾았다. 소쇄원 48영(시)도 그의 작품이다. 하서는 조선조 500년간 문묘에 배향된 14명의 성현 중 유일한 호남인이다. 본관은 울산.

조선 중기의 학자인 이수광(李睟光 1563∽1628)은 『지봉유설(芝峯類說』에서 박상, 임억령, 임형수, 김인후, 양응정, 박순, 최경창, 백광훈, 임제, 고경명 등 호남 출신 문인 10명을 당대의 문장가로 꼽았다. 허균(許筠 1569∽1618년)도 호남인 가운데 박상‧박우 형제, 최산두, 유희춘, 양팽손, 나세찬, 임형수, 김인후, 임억령, 송순, 오겸, 박순, 이항, 양응정, 기대승, 고경명이 두드러진다고 했다.(김덕진) 이들 대부분이 소쇄원과 직, 간접으로 관련된 인물들임을 알 수 있다. 이 중 절의로 치자면 의병장 제봉 고경명이 단연 돋보인다.

의병장 제봉 고경명 초상화

광주 압보촌(광주시 남구 압촌동) 출신인 제봉은 송순의 제자로 26세에 문과에 장원급제하고 동래부사를 지낸 당대의 문장가다. 평생 말을 타본 적이 없는 그가 임란(壬亂) 의병을 일으키면서 처음 말을 탔다. 당시 그의 나이 60세. 제봉은 자신이 가진 모든 것을 다 내놓고 “나이 먹은 내가 나서야 다른 사람들도 따를 것”이라며 거병했다. 감동한 주민들이 앞 다퉈 몰려오는 바람에 한 달 만에 6천여 명의 의병을 확보할 수 있었다. 고경명은 금산 전투에서 둘째아들과 함께 전사한다. 이어 큰아들도 진주성 싸움에서 죽는다. 제봉의 동생인 고경형도 전사하고, 딸과 사위도 순절한다. 제봉의 절의는 전국에서 의병운동이 들불처럼 일어나는 계기가 된다. 한말의 대표적인 의병장 고광순(高光洵 1848∽1907년)이 그의 후손이다.

양팽손과 고경명이 보여준 절의(節義), 소쇄원에서 논의되고 추구됐던 왕도정치와 우국충절(憂國忠節)의 정신, 군왕에게 덕(德)과 인(仁)에 기초한 도학군주(道學君主)가 되라고 충간(忠諫)할 수 있었던 소쇄원 사림의 신념과 용기가 이후 500년간 광주정신의 모태가 되었다. 소쇄원에 대한 이해 없이는 광주정신의 연원과 실체를 제대로 알 수 없는 이유다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[포토] 故 하늘 양을 추모하며](https://image.ajunews.com/content/image/2025/02/17/20250217154605634152_388_136.jpg)

![[포토] 일본군 위안부 피해자 길원옥 할머니 별세](https://image.ajunews.com/content/image/2025/02/17/20250217104313685834_388_136.jpg)

![[포토] 은으로 번진 골드바 품귀](https://image.ajunews.com/content/image/2025/02/16/20250216210750953390_388_136.jpg)

![[포토] 불법 촬영 황의조, 1심 징역 1년에 집행유예 2년](https://image.ajunews.com/content/image/2025/02/14/20250214145226377542_388_136.jpg)