이 소식통은 “어제 우리 학자들이 남극 얼음을 3768m 깊이까지 뚫고 내려가는 굴착 작업을 마무리했다”며 “얼음 및 호수의 표면에 도달했다”고 전했다. 현지 ‘기상관측 및 환경감시청’ 관계자도 러시아 학자들이 보스토크 호수 표면까지의 굴착 작업에 성공했다고 확인했다. 연구자들은 시추한 호수의 얼음물을 채취해 분석할 예정이다.

과학자들은 보스토크 탐사를 외계 행성 탐험에 버금가는 것으로 비유하며 흥분을 감추지 못하고 있다. 두꺼운 남극 얼음 밑에 숨어있는 보스토크 호수는 수백만 년 동안 지구 대기 및 지상 생태계와 단절된 채 존재해온 까닭이다.

연구자들은 보스토크호 연구가 수천만 년에 걸친 지구 기후 변화와 향후 수천 년간의 기후 변화 가설을 가늠하는 데 빛을 발할 것으로 기대한다. 비슷한 환경을 가진 외계를 이해하는 데도 새로운 방향을 제시할 것으로 낙관한다.

과학자들은 호수에서 빛이 없는 공간에서도 생존하는 박테리아와 같은 새로운 생명체를 발견하는 데 기대를 걸고 있다. 이미 시추공으로 뽑아 올린 얼음에서 미생물이 발견된 바 있다. 지구 밖에도 생명체가 산다는 가설의 설득력에 힘을 실어준 것이다. 목성과 토성의 위성도 보스토크 호수처럼 얼음으로 덮여 있고 안에는 물이 있다. 일각에선 호수가 완벽한 청정수로 채워져 있을 것이라고 가정하기도 했다.

러시아는 소련 시절인 1970년대부터 남극 얼음 시추 작업에 착수해 무려 30여년간 공을 들여왔다. 당시는 고생대 기후 연구가 목적이었다. 1996년 전화점을 맞았다. 러시아 연구자들이 영국 학자들의 도움으로 얼음 밑에서 거대 담수호 보스토크를 발견했다. 이후 지진파 탐사 등을 통해 호수의 크기와 형태, 호수 바닥 지형, 호수 위 얼음 두께 등에 관한 자료를 얻었다.

호수 표면까지 130m를 남겨 둔 1998년. 굴착이 중단됐다. 호수 오염을 최소화할 특수 기술을 발견할 때까지 시추 작업을 중단해야 한다는 국제사회의 여론이 거세진 탓이다. 시추공에 넣는 부동액 등유가 호숫물을 오염시킨다는 주장이다.

2000년 이 난관이 뚫리는 듯 했다. 상트페테르부르크 광산대학 학자들이 호수 오염을 방지할 새로운 굴착 기술을 개발했다. 시추공 안에 부동액으로 등유와 프레온 가스를 혼합한 액체를 주입했다. 윗부분 50m 정도는 공간을 남겼다. 이로 인해 시추공이 호수 수면에 닿는 순간 압력차로 물이 시추공 밖으로 뿜어져 나오게 했다. 호수 오염 문제는 넘어가는 듯 보였다.

하지만 남극협약 회원국들이 이 기술의 안정성을 믿을 수 없다고 주장했다. 호수 시추 작업은 무산될 처지에 놓였다. 2004년 희망의 빛이 보였다. 덴마크 학자들은 러시아 학자들이 개발한 기술을 이용해 북극 그린란드의 2000m 두께 얼음을 뚫는 실험했다. 그 결과 이 기술은 거의 오염을 일으키지 않는다는 것이 증명됐다. 돌파구가 뚫린 것이다. 국제사회의 반대 여론은 수그러들었다. 8년간 중단된 보스토크 시추는 2006년 힘찬 삽질을 시작했다.

하지만 여전히 눈길을 따갑다. 많은 서방 학자들은 새로운 시추 기술이 호수 오염을 막을 수 있다는 러시아의 주장에 의혹의 눈길을 보낸다. 보스토크 표면수 채취만으로 호수의 생태계를 연구하는 데는 한계가 있다는 지적도 나온다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[포토] 절정맞은 진해군항제 찾은 관광객들](https://image.ajunews.com/content/image/2025/04/07/20250407113133422560_388_136.jpg)

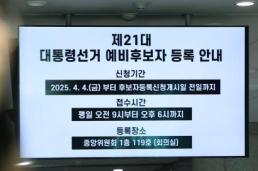

![[포토] 김두관 전 의원, 대선 출마 기자회견](https://image.ajunews.com/content/image/2025/04/07/20250407113005148545_388_136.jpg)

![[포토] 국민의힘 비대위원 회의 입장하는 권영세·권성동](https://image.ajunews.com/content/image/2025/04/07/20250407112758570412_388_136.jpg)

![[포토] 대구 산불 진화 헬기 추락…처참한 현장](https://image.ajunews.com/content/image/2025/04/06/20250406200615522670_388_136.jpg)