최근 정부가 경제혁신 3개년 계획에서 밝힌 '제2의 벤처 붐'을 통한 한국 경제의 퀀텀점프(대도약) 역시 지난해 창업 관련 지표만을 놓고 봤을 때 실현 가능할지 의문부호가 찍힌다.

전문가들은 "대한민국의 혁신국가 도약을 위해서는 기업가 정신에 기반한 청년 창업의 활성화가 유일한 대안"이라며 청년들의 창업에 대한 인식 전환이 시급하다고 지적한다.<관련기사 3면>

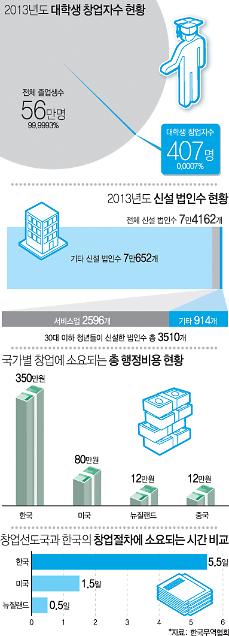

한국무역협회가 1일 발표한 '대학생 창업 추이'에 따르면 대학생 창업자는 지난해 7월 말 현재 407명에 달했다. 이는 전체 졸업생(약 56만명) 대비 0.0007% 수준에 불과하다. 가까운 중국의 경우 대학생의 창업 비율이 꾸준히 증가해 2008년 1%대에서 2012년 2%대로 높아진 것과는 대조적이다.

특히 대학생의 92%가 창업을 생각해본 적이 없거나, 실패할 가능성이 큰 무모한 도전으로 생각하고 있다는 조사 결과는 더욱 큰 충격으로 다가오고 있다.

대학생들이 위험을 안는 창업보다는 대기업·공기업 등 안정된 직장 취업에 관심을 두고 있다는 방증이다.

그나마 이뤄지는 창업 역시 창조경제에 입각한 혁신형 창업보다는 생계형 창업에 쏠려 있었다.

지난해 대학생을 포함한 30대 이하 청년들이 신설한 법인의 수는 3510개로 전체(7만4162개)의 4.7%을 차지하는 데 그쳤다. 이 가운데 73.9%(2596개)가 서비스업에 편중됐다. 혁신형 창업은 첨단기술 및 지식을 바탕으로 산업을 선도하는 형태의 창업이다. 즉, 정부가 외치는 창조경제와 흐름을 같이한다. 생계 유지를 위한 마땅한 대안이 없어 창업을 한 생계형 창업과 비교했을 때 생존율과 고용창출 효과면에서 월등하다.

청년들이 창업을 꺼리는 까닭은 우리나라에 창업정신을 배양할 토양이 제대로 갖춰져 있지 않기 때문이다.

창업절차에 드는 비용이 과다한 점을 우선적으로 꼽는다. 창업에 소요되는 총 행정비용은 약 350만원으로 미국(80만원)의 4배, 뉴질랜드(12만원)의 30배에 달한다. 중국은 창업에 드는 비용이 12만원으로 우리나라의 30분의 1 수준이다.

이처럼 창업비용이 많이 드는 것은 '3배 중과법' 때문이다. 우리나라 지방세법은 수도권 과밀지역에서 법인을 설립할 경우 등록세 및 취득세를 3배 중과하도록 규정하고 있다.

정부는 지난달 열린 규제개혁장관회의를 통해 '벤처·창업 활성화를 위한 규제개혁 추진방안'을 내놓았지만 창업에 드는 비용을 줄이는 데는 실패했다. 중소기업청이 창업 활성화를 위해 이를 완화하자고 안전행정부 측에 건의했지만 안행부는 수도권의 인구 밀집을 막기 위해 이를 유지해야 한다고 주장한 것으로 알려졌다.

창업절차가 긴 것도 개선돼야 할 사항으로 꼽힌다. 우리나라의 창업단계는 법인 인감 제작, 잔액증명 신청, 법인등록면허세 신고·납부, 법인설립등기 신청, 사업자등록 신청 및 4대보험 신고 등 총 5단계로 평균 5.5일이 소요된다. 이 때문에 창업에 걸리는 시간도 창업선도국으로 분류되는 뉴질랜드(0.5일), 미국(1.5일)보다 오래 걸린다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[포토] 윤석열 탄핵...희비 엇갈리는 서울역](https://image.ajunews.com/content/image/2025/04/04/20250404120551628427_388_136.jpg)

![[포토] 헌재 출근하는 문형배 헌법재판소장 권한대행](https://image.ajunews.com/content/image/2025/04/04/20250404091023113829_388_136.jpg)

![[포토] 통제되는 헌법재판소](https://image.ajunews.com/content/image/2025/04/04/20250404091124425400_388_136.jpg)

![[포토] 긴장감 도는 헌법재판소](https://image.ajunews.com/content/image/2025/04/03/20250403222308519627_388_136.jpg)