29일 관세청 자료에 따르면 지난해 해외직구 건수는 1116만건, 금액으로는 1조 1029억원이었다. 올해는 지난 8월 기준으로 이미 988만건에 1조원을 돌파하며 지난해 기록을 넘어설 것이라는 평가가 지배적이다.

이 과정에서 소비자 피해 건수도 증가하고 있다. 한국소비자원에 접수된 해외직구 피해 상담 건수는 지난해 1551건으로 2012년의 1181건보다 30% 넘게 늘었다. 배송 중 분실이나 배송 지연에 대한 불만이 가장 많다.

소비자와 시민단체들은 소비자 피해 예방을 위한 상시적인 감시나 대응시스템 구축이 필요하다고 주장한다. 업체들의 청약철회나 계약 불이행 등이 우선적으로 지켜져야 한다는 의견이다.

특히 이번달 말 할로윈을 시작으로 11월 추수감사절과 블랙프라이데이, 크리스마스와 연말 클리어런스 세일 기간 동안 배송물량이 겹칠 경우 이같은 피해사례가 증가할 수 있다고 판단, 배송센터 인력을 대폭 늘리는 등 비상체제에 돌입했다.

반면 문제해결은 커녕 상황 파악 자체에 어려움을 겪는 부분도 있다. 바로 블랙컨슈머다.

사실 블랙컨슈머 문제는 업체들로선 언급하기 민감한 문제일 수 밖에 없다. 자칫 모든 문제를 소비자 탓으로 전가시킨다는 비판에 직면할 수 있어서다.

하지만 업계에서는 블랙컨슈머가 분명 존재하는 것으로 파악하고 있다. 제품 수령 후 단순변심으로 제품을 임의로 훼손시킨 후 보상을 요청하는 경우도 있고, 물류센터에서 확인 후 발송한 제품 중 일부를 받지 못했다며 허위로 보상을 요청하는 게 대표적인 사례다.

한 배송대행 업체 임원은 "물류센터에서는 리패키징 과정에서 손상을 최소화하기 위해 날이 드러나지 않는 안전칼을 사용한다. 그런데 겨울시즌에는 외투 등 제품에 일부러 칼자국을 내고 보상을 요청하는 경우가 심심치 않게 있다"며 "우리같은 배송대행 업체는 물론 일반물류(택배) 사에서도 보상을 하지 않는 중고제품의 파손 시에도 보상 요청이 쇄도해 곤혹스러울 때가 많다"고 말했다.

이어 "하지만 이들 소비자가 보상처리에 불만을 갖고 카페나 커뮤니티 등에 알리겠다고 하면 딱히 도리가 없다. 원하는대로 보상은 하고 있지만 업계로서는 답답한 노릇"이라고 토로했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[CES 2025] AI 열공 나선 재계 CEO들...최태원-젠슨 황 회동도 임박](https://image.ajunews.com/content/image/2025/01/08/20250108092357592127_258_161.jpg)

![[포토] 군사법원, 박정훈 대령 무죄 선고](https://image.ajunews.com/content/image/2025/01/09/20250109104729509983_388_136.jpg)

![[포토] 공수처장, 2차 체포영장 집행이 마지막이란 각오](https://image.ajunews.com/content/image/2025/01/08/20250108002008900920_388_136.jpg)

![[포토] 눈 내리는 제주항공 사고 현장](https://image.ajunews.com/content/image/2025/01/07/20250107105645774286_388_136.jpg)

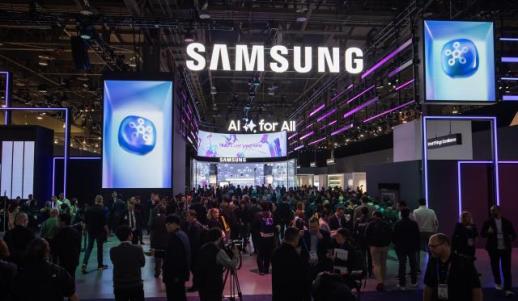

![[포토] 개막 앞둔 CES 2025](https://image.ajunews.com/content/image/2025/01/06/20250106203539844914_388_136.jpg)