아주경제 조문식 기자 = 정부의 ‘구제역 대책’이 미흡하다는 지적이 제기됐다.

새누리당 윤명희(농림축산식품해양수산위원회, 비례대표) 의원은 8일 오후 구제역 방역 대책 관련 당정협의에서 △농림축산식품부 산하 농림축산검역본부의 검역·방역 전문 컨트롤타워 기능 부재 △구제역 예방백신의 접종방법 및 효능에 대한 문제점 △예방백신접종 위주의 초기대응 미흡 등을 지적하고 대책 마련을 촉구했다.

이날 윤 의원은 “세계 각국과의 FTA 체결로 인해 먹거리 안전, 검역, 위생, 방역의 중요성이 나날이 높아지고 있음에도 불구하고 중국 등 아시아 주변국의 AI, 구제역 등 악성 가축전염병 상재화로 지속적 유입 우려되는 상황”이라며 “농식품부 내 검역, 방역 전문 컨트롤타워 기능도 부재한 실정”이라고 질타했다.

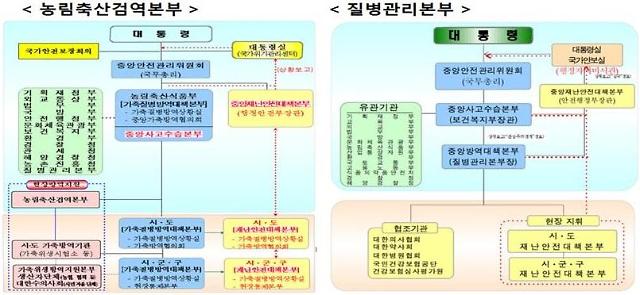

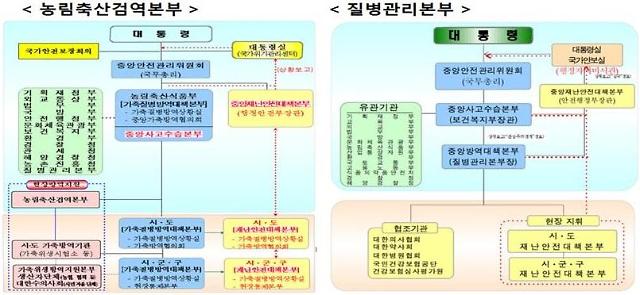

이어 “현행 가축질병방역체계를 보면 동물 전염병의 방역 전문기관은 농림축산검역본부임에도 구제역이나 AI 발생 시 농림축산검역본부는 의사결정 권한이 없이 조사·자문기관의 역할만 하고 있다”고 비판했다.

윤 의원은 “농림축산검역본부는 지자체와 이원화돼있어 권한과 책임을 가지고 가축 질병 사전예방부터 발생 시 대응 업무를 수행할 수 없는 구조”라며 “백신 접종 책임이 농장주에게 있어 접종하지 않거나 접종 여부를 허위 신고하는 경우가 발생한다”고 주장했다.

특히 “농림축산식품부는 예방백신 접종 여부가 정확히 파악되지 않는 상황임에도 불구하고 2011년 구제역 파동 이후 도입된 스탠드스틸(Standstill, 이동중지명령:최대 96시간 동안의 발병지역과 관련 종사자에 대한 이동통제명령)을 활용하지 않았다”고 밝혔다.

이에 대해 윤 의원은 “미국은 농무성 산하 청급의(차관급) 동식물검역소(APHIS 본부)를 두고 있으며, 호주도 농림수산부 산하에 생물안전청(BA)을 설치해 운영 중에 있을 정도로 검역소에 대한 강한 지위와 권한을 부여하고 있다”고 설명했다.

아울러 “우리나라도 농림축산검역본부 내에 가축질병방역대책본부를 설치 또는 농림축산검역본부 청급 지위 상승 등 검역검사 기능을 강화할 수 있는 여러 가지 방안을 검토해 중앙검역, 방역 체계를 만들어야 한다”고 강조했다.

새누리당 윤명희(농림축산식품해양수산위원회, 비례대표) 의원은 8일 오후 구제역 방역 대책 관련 당정협의에서 △농림축산식품부 산하 농림축산검역본부의 검역·방역 전문 컨트롤타워 기능 부재 △구제역 예방백신의 접종방법 및 효능에 대한 문제점 △예방백신접종 위주의 초기대응 미흡 등을 지적하고 대책 마련을 촉구했다.

이날 윤 의원은 “세계 각국과의 FTA 체결로 인해 먹거리 안전, 검역, 위생, 방역의 중요성이 나날이 높아지고 있음에도 불구하고 중국 등 아시아 주변국의 AI, 구제역 등 악성 가축전염병 상재화로 지속적 유입 우려되는 상황”이라며 “농식품부 내 검역, 방역 전문 컨트롤타워 기능도 부재한 실정”이라고 질타했다.

이어 “현행 가축질병방역체계를 보면 동물 전염병의 방역 전문기관은 농림축산검역본부임에도 구제역이나 AI 발생 시 농림축산검역본부는 의사결정 권한이 없이 조사·자문기관의 역할만 하고 있다”고 비판했다.

[새누리당 윤명희 의원실]

윤 의원은 “농림축산검역본부는 지자체와 이원화돼있어 권한과 책임을 가지고 가축 질병 사전예방부터 발생 시 대응 업무를 수행할 수 없는 구조”라며 “백신 접종 책임이 농장주에게 있어 접종하지 않거나 접종 여부를 허위 신고하는 경우가 발생한다”고 주장했다.

특히 “농림축산식품부는 예방백신 접종 여부가 정확히 파악되지 않는 상황임에도 불구하고 2011년 구제역 파동 이후 도입된 스탠드스틸(Standstill, 이동중지명령:최대 96시간 동안의 발병지역과 관련 종사자에 대한 이동통제명령)을 활용하지 않았다”고 밝혔다.

이에 대해 윤 의원은 “미국은 농무성 산하 청급의(차관급) 동식물검역소(APHIS 본부)를 두고 있으며, 호주도 농림수산부 산하에 생물안전청(BA)을 설치해 운영 중에 있을 정도로 검역소에 대한 강한 지위와 권한을 부여하고 있다”고 설명했다.

아울러 “우리나라도 농림축산검역본부 내에 가축질병방역대책본부를 설치 또는 농림축산검역본부 청급 지위 상승 등 검역검사 기능을 강화할 수 있는 여러 가지 방안을 검토해 중앙검역, 방역 체계를 만들어야 한다”고 강조했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[날씨] 일요일 아침 최저 영하 12도](https://image.ajunews.com/content/image/2025/02/22/20250222171849774410_258_161.jpg)

![[포토] 배우 김새론 발인](https://image.ajunews.com/content/image/2025/02/19/20250219121051906909_388_136.jpg)

![[포토] 이영수 공군참모총장, KF-21 첫 시험비행](https://image.ajunews.com/content/image/2025/02/19/20250219151445357011_388_136.jpg)

![[포토] 금융감독원장-은행장 간담회](https://image.ajunews.com/content/image/2025/02/19/20250219120708811941_388_136.jpg)

![[포토] 윤석열 대통령, 헌재 출석 않고 구치소 복귀](https://image.ajunews.com/content/image/2025/02/18/20250218143715320315_388_136.jpg)