[자료= 한은 등 금융권 ]

아주경제 박선미·문지훈 기자 = 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인상 결정이 열흘 앞으로 다가오면서 한국 경제에 미칠 영향에 관심이 쏠리고 있다. 경제 전문가들은 중국 경기둔화가 이어지는 상황에서 미국 기준금리 인상은 긍정적인 영향보다 부정적 영향이 더 클 것으로 6일 전망했다.

당장 우려되는 부분은 금융시장 충격이다. 미국 금리인상은 신흥국에서의 자본 유출을 가속화할 재료가 된다. 미국 금리가 높아지면 달러화 수요가 많아지고, 신흥국에 있던 투자금은 수익률이 높은 미국으로 몰리게 된다. 썰물처럼 자금이 빠지면 신흥국의 증시와 환율은 타격을 받을 수 밖에 없다.

허문종 우리금융경영연구소 수석연구원은 "미국 금리인상은 이미 금융시장 가격변수에 상당부분 반영됐지만, 시장에서 예상치 못했던 상황이 전개될 수 있다"며 "심할 경우 2013년 '긴축발작' 재현 가능성도 있다"고 말했다. 당시 벤 버냉키 전 연준 의장이 테이퍼링(양적 완화의 단계적 축소)을 시사하자 신흥국 통화가치와 주식·채권 가치는 일제히 급락했다.

허 수석연구원은 또 "(하반기 들어 중국 성장속도가 급속히 떨어지는 등) 중국 경기에 대한 불안감이 가속화될 경우 9월 미국 금리 인상은 불난 데 기름 붓는 격"이라고 우려했다.

달러 유출에 따라 경상수지가 적자인 국가들과 외환보유액이 적정 수준보다 부족한 나라들은 외화 부족을 겪는다. 아르헨티나, 터키, 남아프리카공화국, 러시아, 브라질, 인도네시아, 말레이시아 등이 대표적인 위험국으로 꼽힌다. 한국이라고 안전지대에 있는 것은 아니다. 여타 신흥국보다 외환보유고가 많긴 하지만 일시적인 자금유출은 불가피하다.

[아주경제 DB]

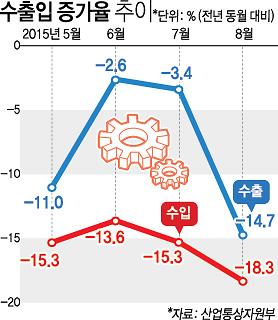

특히 한국 경기가 호조를 보이는 상황이 아닌 만큼 신흥국을 중심으로 세계 경제가 침체하면 수출에 타격을 입게 된다. 이미 지난 8월 수출액은 전년동기 대비 14.7%나 감소하면서 2009년 8월 이후 6년 만에 가장 큰 폭으로 줄었다.

한국경제를 떠받치는 수출이 빠르게 위축되면서 성장률 전망도 어두워지고 있다. IHS 등을 포함한 11개 해외 투자은행(IB)들의 한국 3분기 경제 성장률 전망치 평균은 2.4%에 불과하다.

일부에서는 미국 금리인상은 예견된 재료인 만큼 단기간 내 충격에서 벗어날 것이라는 의견도 나온다. 배현기 하나금융경영연구소장은 "미국 금리인상 이슈는 시장에 선반영됐기 때문에 국내의 경우 빠질 자금은 다 빠진 상태" 라며 "여기에서 (미국이)금리를 올린다고 해서 주가하락, 환율상승 등은 가속화되기 어렵다고 본다"고 말했다.

가장 우려되는 것은 미국 금리 인상이 국내 시장금리 상승으로 이어지면서 이미 발등의 불인 가계부채 리스크가 현실화되는 상황이다. 국내 가계부채는 이미 1130조원을 넘어섰다. 더구나 대출금의 70% 이상이 단기 변동금리에 연동돼 있어 금리가 오르면 이자부담이 커지면서 가계 소비여력을 더욱 위축시킬 수 있다. 특히 상환능력이 떨어지는 서민층을 시작으로 가계붕괴 도미노가 벌어지는 최악의 시나리오도 배제할 수 없다.

가계 뿐만 아니라 기업부채에 대한 우려의 목소리도 나온다. 경기 부진이 장기화될수록 기업부실이 심화될 가능성이 상존하기 때문이다.

지난달 한국은행 금융통화위원회 회의에서도 일부 금통위원들은 기업부채에 대한 우려를 표명했다. 한 금통위원은 "현재 우리 경제는 미국의 금리인상이 본격화되기 이전에 한계기업의 구조조정을 추진해나가는 한편 그 과정에서 기업부실이 금융시장의 경색으로 확산될 가능성에 신중히 대비해야 하는 이중의 어려움에 봉착한 상황"이라고 지적했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[포토] 절정맞은 진해군항제 찾은 관광객들](https://image.ajunews.com/content/image/2025/04/07/20250407113133422560_388_136.jpg)

![[포토] 김두관 전 의원, 대선 출마 기자회견](https://image.ajunews.com/content/image/2025/04/07/20250407113005148545_388_136.jpg)

![[포토] 국민의힘 비대위원 회의 입장하는 권영세·권성동](https://image.ajunews.com/content/image/2025/04/07/20250407112758570412_388_136.jpg)

![[포토] 대구 산불 진화 헬기 추락…처참한 현장](https://image.ajunews.com/content/image/2025/04/06/20250406200615522670_388_136.jpg)