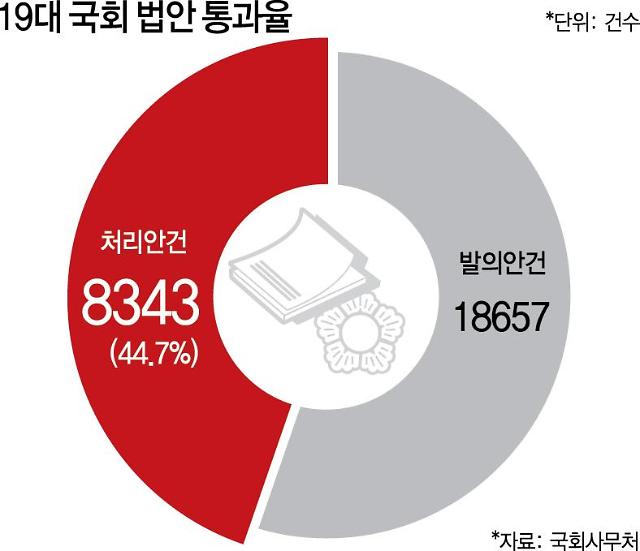

[그래픽=임이슬 기자]

아주경제 이수경 기자 = 16년만에 '여소야대' 국회가 되면서, 20대 국회의 각 정당 입법활동은 쉽지 않을 전망이다.

우선 화두에 오른 것이 국회선진화법이다. 새누리당은 폐지 또는 개정을 당론으로 내세웠지만, 제1당이 된 야당의 입법에 맞서기 위해선 개정이 오히려 독이 될 수 있다. 게다가 3당 체제로 인해 각 당들이 내세운 공약을 이행하기도 쉽지 않은 상황이다.

17일 정치권에 따르면 새누리당은 국회선진화법 개정 또는 폐지라는 기존 당론을 고수하고 있다. 비상대책위원장으로 추대된 원유철 원내대표는 지난 15일 기자회견에서 "국회선진화법과 관련해선 우리 당이 취해왔던 입장에서 변경된 사항이 없다"고 말했다.

'역대 최악의 국회'라는 오명을 쓴 19대 국회는 4년간 1만8657건의 법안을 발의했지만 처리된 것은 겨우 8343건(44.7%)에 불과했다. 여당은 야당이 사사건건 발목을 잡아 처리가 어려웠다며, 선진화법을 '망국 악법'으로 규정했다.

현행 국회법상 국회의장이 신속처리 안건을 지정하려면 재적의원 과반의 요구가 필요하고 의결은 재적의원 5분의 3 이상의 찬성이 필요하다. 국회의장의 직권상정 역시 여야 합의가 전제돼야 한다. 이 때문에 새누리당은 선진화법을 '소수당 결재법'이라 부르며 헌법재판소에 권한쟁의 심판을 청구하고 개정안을 발의하는 등 꽤나 적극적이었다.

여당이 선진화법 개정을 위한 과반의석을 호소했지만, 거대 야당이 탄생하면서 상황은 반전됐다. 이대로 선진화법 개정을 추진하다간 야당이 밀어붙이는 법안들을 막을 방법이 없다. 야당의 입법 드라이브를 막기 위해선 되레 선진화법이 필요해진 것이다. 당의 탈당파 7명이 모두 복당해도 129석으로 과반에는 훨씬 못 미친다. 원 원내대표는 당론에 변화가 없다고 답하긴 했지만 답변을 내놓기까지 잠시 침묵하며 고심하는 모습을 보였다.

원내교섭단체 3당 체제가 들어선 것도 입법 전쟁도 예상된다. 어느 당도 다른 당과 공조를 하지 않고서는 법안 통과가 쉽지 않게 됐다.

제1당인 더불어민주당은 김종인 비상대책위원회 대표가 내세웠던 경제민주화에 초점을 맞출 것으로 보인다. 김 대표는 총선 개표 과정에서 승리가 확정되자 "앞으로 대선을 겨냥해서 더민주는 그동안 강조해 온 경제민주화와 포용적 성장 기치를 내걸고 현재 경제상황 극복에 최선의 노력을 경주할 것"이라고 말했다. 그는 비례대표 2번으로 국회에 입성하게 됐다.

그러나 규제 해소를 내세우며 경제활성화 공약을 내세웠던 새누리당과, 대기업과 중소기업 간 격차 해소를 중심으로 '공정'을 주장하는 더민주가 대립하는 것은 불보듯 뻔한 일이다.

캐스팅보트 역할을 하게 될 국민의당이 어느 쪽에 서느냐가 관건이다. 문제는 같은 야권이어도 더민주와 국민의당이 다른 색을 지니고 있어 향방을 가늠하긴 어렵다는 것이다. 주승용 국민의당 원내대표는 15일 YTN라디오와의 인터뷰에서 "(연대)해 줄 것은 해주고, 반대할 것은 확실하게 반대하겠다"며 "(여야) 정당에 관계없이 (연대) 역할을 할 수 있다"고 말했다.

원내교섭단체 3당 체제가 들어선 것도 입법 전쟁도 예상된다. 어느 당도 다른 당과 공조를 하지 않고서는 법안 통과가 쉽지 않게 됐다.

제1당인 더불어민주당은 김종인 비상대책위원회 대표가 내세웠던 경제민주화에 초점을 맞출 것으로 보인다. 김 대표는 총선 개표 과정에서 승리가 확정되자 "앞으로 대선을 겨냥해서 더민주는 그동안 강조해 온 경제민주화와 포용적 성장 기치를 내걸고 현재 경제상황 극복에 최선의 노력을 경주할 것"이라고 말했다. 그는 비례대표 2번으로 국회에 입성하게 됐다.

그러나 규제 해소를 내세우며 경제활성화 공약을 내세웠던 새누리당과, 대기업과 중소기업 간 격차 해소를 중심으로 '공정'을 주장하는 더민주가 대립하는 것은 불보듯 뻔한 일이다.

캐스팅보트 역할을 하게 될 국민의당이 어느 쪽에 서느냐가 관건이다. 문제는 같은 야권이어도 더민주와 국민의당이 다른 색을 지니고 있어 향방을 가늠하긴 어렵다는 것이다. 주승용 국민의당 원내대표는 15일 YTN라디오와의 인터뷰에서 "(연대)해 줄 것은 해주고, 반대할 것은 확실하게 반대하겠다"며 "(여야) 정당에 관계없이 (연대) 역할을 할 수 있다"고 말했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[날씨] 식목일 전국 흐리고 봄비…벚꽃 구경 미루세요](https://image.ajunews.com/content/image/2025/04/04/20250404201304361444_258_161.jpg)

![[포토] 윤석열 탄핵...희비 엇갈리는 서울역](https://image.ajunews.com/content/image/2025/04/04/20250404120551628427_388_136.jpg)

![[포토] 헌재 출근하는 문형배 헌법재판소장 권한대행](https://image.ajunews.com/content/image/2025/04/04/20250404091023113829_388_136.jpg)

![[포토] 통제되는 헌법재판소](https://image.ajunews.com/content/image/2025/04/04/20250404091124425400_388_136.jpg)

![[포토] 긴장감 도는 헌법재판소](https://image.ajunews.com/content/image/2025/04/03/20250403222308519627_388_136.jpg)