[사진=스타벅스 제공]

아주경제 안선영 기자 = 국내커피점의 음료 기본 사이즈는 355㎖다. 350㎖도 아니고, 400㎖도 아닌 애매한 용량. 왜 그럴까?

답은 스타벅스에 숨어있다. 미국에 본사를 둔 스타벅스에서 대개 12oz(355㎖, 톨 사이즈)를 기본으로 판매하기 때문이다.

액체의 용량을 표기할 때 미국에서는 주로 oz, 한국에서는 ㎖를 단위로 사용한다. 1999년 스타벅스가 한국에 진출하면서 12oz의 용량을 ㎖로 변환해 판매하기 시작했고, 국내 커피전문점에서도 355㎖이 기본 사이즈가 됐다.

소주도 마찬가지다. 하이트진로의 전신인 진로가 1924년 처음 '진로 소주'를 출시했을 당시 용량은 2홉이었다. 국제표준단위를 쓰기 시작한 1946년 이후 자연스럽게 2홉의 용량 표기가 360㎖로 바뀌었고 롯데주류(처음처럼), 무학(좋은데이), 보해양조(잎새주) 시중에서 볼 수 있는 녹색병 소주는 대부분 360㎖로 출시되고 있다.

해외에서 소비되는 17년산 위스키는 통상 500㎖ 또는 700㎖이지만, 국내에서는 450㎖가 주를 이룬다. 2003년 국내 위스키 시장 점유율 1위였던 페르노리카가 500㎖의 '임페리얼 17'의 용량을 450㎖로 줄인 것이 시초가 됐다. 2009년 디아지오 역시 450㎖ 제품을 내놓으면서 아예 인식이 굳어졌다.

라면업계는 농심이 '라면=120g'이라는 공식을 만들어냈다. 삼양식품은 1963년 국내 최초의 라면인 '삼양라면'을 선보였다. 당시 일본 묘조식품으로부터 기술을 전수받았기 때문에 일본에서 대세이던 100g을 그대로 가져왔다.

하지만 1965년 롯데공업(현 농심)이 중량을 20g 늘린 '롯데라면'을 내놓으며 판세가 뒤집혔다. 이후 삼양식품도 중량을 20g 늘렸으며, 1988년 라면시장에 진출한 오뚜기도 120g짜리 '진라면'을 내놓으며 120g이 기본 용량으로 굳혀지게 됐다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

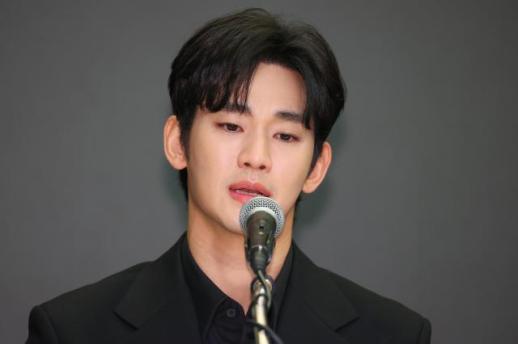

![[포토] 눈물 닦는 김수현](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/31/20250331171329906353_388_136.jpg)

![[포토] 경북산불 최초 발화지 합동감식](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/31/20250331115135593464_388_136.jpg)

![[포토] 마무리되어가는 경북산불](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/31/20250331000434389190_388_136.jpg)

![[포토] 흐드러지게 핀 유채](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/31/20250331000317181571_388_136.jpg)