이처럼 리콜이 끊이지 않으면서 자동차 품질에 대한 소비자의 불만도 커지고 있다.

국토부에 따르면 연간 리콜결정 차량이 100만대를 넘긴 해는 2013년과 2015년으로, 각각 103만대였다.

2013년에는 현대·기아차가 브레이크 스위치 접촉 불량으로 19개 차종 82만5천대를 대량 리콜했고, 2015년에는 르노삼성자동차가 SM3·SM5 승용차 엔진마운트 고정볼트 결함으로 39만2천대를 리콜했다.

지난해 국토부가 리콜결정을 한 차량은 62만대로 전년보다는 줄었다. 그러나 2009년 15만9천대, 2010년 27만대, 2011년 26만8천대에 비하면 대폭 늘어난 것이다.

올해는 벌써 82만대나 리콜결정이 내려졌기 때문에 연말까지 100만대를 넘길 것이 확실시된다.

국토부는 현대차 김광호 전 부장이 제보한 32건의 제작결함 의심사례에 대해 차례로 조사 중이다.

32건 중 3건에 대해선 현대·기아차가 자발적 리콜을 했고, 5건에 대해선 국토부가 강제리콜 명령을 내렸다. 9건의 경우 국토부가 공개 무상수리를 권고했다.

현대·기아차가 자발적 리콜을 한 세타2 엔진결함 차량이 17만대, 국토부가 강제리콜 명령을 내린 5건이 24만대에 달해 전체적인 리콜 대수가 늘었다.

특히 ▲쏘렌토 에어백 클락 스프링 경고등 점등 ▲제네시스 ECU 불량으로 인한 시동꺼짐 ▲봉고3 ECU불량으로 인한 시동꺼짐 등 3건은 국토부가 추가 조사해 리콜 여부를 결정하기로 한 만큼 리콜 대수는 더 늘 수 있다.

국토부 관계자는 "대량 리콜사건 발생 여부에 따라 연간 리콜 대수가 들쭉날쭉하기는 하지만, 과거보다 전반적으로 늘었다"고 밝혔다.

그는 "안전문제에 대한 소비자들의 민감도가 높아졌고, 자동차 부품·기술 수준도 발달하면서 리콜 요인도 많아졌기 때문"이라고 설명했다.

자동차 1대의 부품 수가 3만 개에 이르고, 다양한 신기술이 적용되면서 예상치 못한 오류와 결함이 늘어날 수 밖에 없다는 이야기다.

자동차 제작사 관계자는 "요새는 자동차 동호회나 인터넷·모바일 게시판이 활성화돼 차량결함이 금방 소문 난다"며 "숨기려야 숨길 수가 없는 구조라 신속히 리콜이 이뤄지고 있다"고 말했다.

한국에서 가장 먼저 리콜하는 사례도 늘고 있다. 작년 8월 국토부는 아우디 A8 승용차에서 나타난 시동꺼짐현상이 냉각수 제어밸브의 설계 불량 때문이라며 세계에서 가장 먼저 리콜 결정을 내렸다.

소비자는 안전을 위한 조치인 만큼 리콜을 받아들일 수밖에 없지만, 최소 1천만원 이상 주고 산 차량에 결함이 있다고 하면 기분 좋을 리는 만무하다.

리콜결정이 난 차량 중 실제 소비자가 부품교환 등 리콜조치를 받은 차량은 2013년 96만대, 2014년 79만대, 2015년 85만대, 지난해 36만대이다.

리콜을 줄이려면 자동차 제작사가 설계부터 생산까지 단계별로 더 주의하고, 결함 우려가 있으면 선제 대응해야 한다고 전문가들은 조언한다.

현재 국토부에서 자동차 리콜업무를 담당하는 실무자는 2명에 불과해 인력충원이 시급하다는 지적이다. 더구나 올 7월 18일부터는 '자동차 결함 조기경보제'가 도입된다.

자동차관리법 개정으로 자동차 제작사는 무상수리 등을 목적으로 자동차정비업자와 주고받은 기술정보자료와 자체 또는 외부 요청으로 조사한 자동차 화재·사고 관련 기술분석자료를 모두 국토부에 제출해야 한다.

국토부는 이 자료가 연간 수백만건에 이를 것으로 예상한다. 자료를 분석해 결함과 관련한 경향성을 발견하면 경고를 하는 등 선제 조치에 나선다.

국토부는 제작사들이 전산으로 바로 자료를 제출하도록 시스템을 구축 중이다.

noanoa@yna.co.kr

(끝)

[연합뉴스]

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

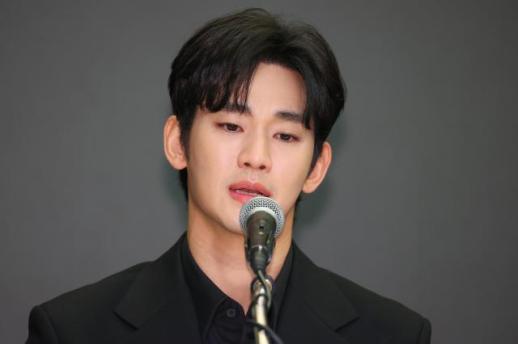

![[포토] 눈물 닦는 김수현](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/31/20250331171329906353_388_136.jpg)

![[포토] 경북산불 최초 발화지 합동감식](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/31/20250331115135593464_388_136.jpg)

![[포토] 마무리되어가는 경북산불](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/31/20250331000434389190_388_136.jpg)

![[포토] 흐드러지게 핀 유채](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/31/20250331000317181571_388_136.jpg)