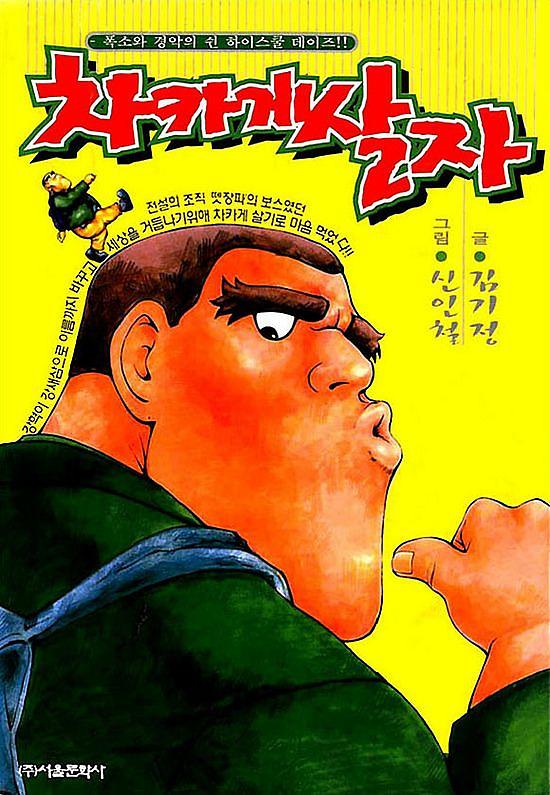

[인터넷만화방의 인기작품 '차카게 살자'(신인철-김기정 작)]

하나는 착하지 않음이 어떻게 착함이 될 수 있는가를 보여주는 훌륭한 사례이다. 그들 중 일부는 초등학교도 못 나왔다. 맞춤법도 모른다. 언어의 맞춤법만 모르는 게 아니라, 윤리의 맞춤법도 모르고 사회의 맞춤법도 모른다. 삶의 맞춤법도 모르고 가치의 맞춤법도 모른다. 그들은 오직 조직의 맞춤법만 안다. 그들이 '착하다'는 의미는, 조직의 룰들을 잘 지키는 것이다. 그것이 세상에게도 착한 일인 줄 안다. 그러기에 그 패악의 상징들도 본성적으로 착하다고 말할 수 있는지 모른다. 다만 착함과 악함의 분별을 심어주지 못한 것일 뿐이다.

[영화 '베테랑'의 한 장면]

다른 하나는, 그들이 의도한 바는 아니되 세상에 대한 발언을 하고 있는 점이다. 밑바닥 인생인 우리들도 착하게 살고싶은데 우리보다 상류에 있는 너희들은 착한가? 우리는 일년에 한번씩 사시미칼로 난도질을 해야 기껏 뉴스가 되는데, 형님들은 왜 날마다 뉴스가 되는가. 착하고 착하지 않음은 배운 것과 배우지 않은 것의 차이가 아니고, 배운 것들을 배신하는 나쁨에 기인하는 것이다.

"이 길도 가보고 저 길도 가봤는데, 결국 한 길서 만납디다. 이정표엔 이렇게 써있습디다."

차카게 살자

세상은 공평하다. 밑바닥부터 강남꼭대기까지 다 누릴 수 있는 '칸트 도덕률'을 발견한 셈이다.

이상국 아주닷컴 대표(CREATOR)

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[포토] 서울구치소 앞 윤 대통령 지지자들](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/07/20250307154104105462_388_136.jpg)

![[포토] 윤석열 대통령 구속취소, 대통령실 취재진 방송 준비](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/07/20250307153947251582_388_136.jpg)

![[포토] 법정출석 마친 뉴진스(NJZ)](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/07/20250307125849412367_388_136.jpg)

![[포토] 포천 민가에 포탄 낙하 사고](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/06/20250306114046116006_388_136.jpg)