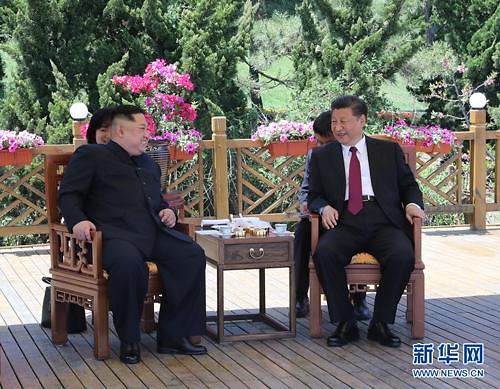

[사진=신화통신 ]

시진핑(習近平) 중국 국가주석의 연내 방북이 쉽지 않을 것이라는 회의론이 새어 나오고 있다.

11월 말까지 정상 외교 일정이 촘촘이 잡혀 있어 운신의 폭이 좁다는 현실적 이유에 방북을 감행한다 해도 북한에 건넬 선물이 마땅치 않다는 논리가 더해져 나온 분석이다.

14일(현지시간) 미국 '폭스뉴스 선데이'에 출연한 추이톈카이(崔天凱) 주미 중국대사는 북한 비핵화 해법을 묻는 질문에 "조율되고 단계적인 접근이 최선"이라고 밝혔다.

비핵화를 위한 북한의 행동에 미국도 상응하는 조치를 내놔야 한다는 단계적 비핵화론을 주장한 것이다.

이는 지난 9일 북·중·러 3국이 공동 발표한 "유엔 안전보장이사회가 대북 제재의 조절 과정을 가동시켜야 할 필요성에 견해 일치를 봤다"는 내용과 맥이 닿아 있다.

이같은 상황에서 시 주석이 북한에 힘을 실어주기 위해 방북할 것이라는 주장이 끊임없이 제기되고 있다.

최근 문재인 대통령이 "시 주석의 방북이 조만간 이뤄질 전망"이라고 발언하자 시 주석의 11월 방북설까지 나돌았다.

시 주석도 북한을 방문하겠다는 의지를 갖고 있는 것으로 전해지지만 연내 이뤄질 지는 불투명하다.

공식적으로 발표된 일정을 감안하면 11월까지는 물리적으로 불가능한 상황이다. 이달에는 25~27일 아베 신조 일본 총리의 중국 방문 일정이 잡혀 있다. 시 주석은 오는 26일 아베 총리와 면담할 예정이다.

중국 공산당의 제19기 중앙위원회 4차 전체회의(4중전회)도 열린다. 구체적인 시기는 발표되지 않았지만 아베 총리의 방중 전에 개최될 가능성이 높다.

11월 일정은 더 빡빡하다. 시 주석은 5~10일 열리는 제1회 상하이 국제수입박람회에 참석한다. 미·중 무역전쟁이 지속되는 와중에 중국의 시장 개방 의지를 과시할 수 있는 무대라 시 주석 등 수뇌부가 각별하게 챙기는 행사다.

17~18일 파푸아뉴기니에서 개최되는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에도 참석해야 한다.

베이징 소식통은 "상하이 국제수입박람회가 끝난 뒤 APEC 정상회의가 열리기 전까지 시 주석의 정상 외교 일정이 잡혀 있는 것으로 안다"고 귀띔했다.

APEC 정상회의 이후에는 11월 말 주요 20개국(G20) 정상회의가 개최된다. 올해가 가기 전에 시 주석과 도널드 트럼프 대통령이 만날 수 있는 마지막 기회라 이목이 쏠린다.

12월에도 다수의 공산당 내 회의와 지방 시찰 등이 예정돼 있다. 시 주석이 방북할 경우 최소 2박 3일은 머물 것으로 예상돼 일정 조율이 녹록치 않은 상황이다.

그렇다고 방북 가능성이 전혀 없는 것은 아니다. 문제는 현 시점에서 김정은 북한 국무위원장과 만났을 때 정치적·외교적 실리를 챙길 수 있는 지 여부다.

임박한 것 같았던 2차 북·미 정상회담은 최소 11월 6일 열리는 미국 중간선거 이후로 연기됐다.

존 볼턴 미 백악관 국가안보보좌관은 "앞으로 두어 달 안에 트럼프 대통령과 김 위원장의 회담을 보게 될 것"이라고 언급했다. 연내에도 쉽지 않을 수 있다는 의미다.

시 주석이 북·미 회담 전 방북하는 것은 정치적 부담이 크다. 북한 비핵화를 위한 메인 이벤트를 앞두고 훈수를 두는 것처럼 인식돼 미국을 자극할 수 있기 때문이다.

방북하더라도 북한이 환호할 만한 '뭔가'를 내놓기가 어렵다.

볼턴 보좌관은 "트럼트 대통령은 낙관적이거나 허황된 꿈을 꾸고 있지 않다"며 "군사력의 잠재적 사용 가능성과 최고의 압박 작전 덕분에 김 위원장이 대화 테이블로 나왔다고 생각한다"고 강조했다.

미국의 기대치에 걸맞는 비핵화 조치 없이는 대북 제재 완화도 불가하다는 엄포다. 중국도 표면적으로는 "유엔의 대북 제재 결의안을 충실히 이행하겠다"는 입장이다.

제제의 틀을 유지한 채 건넬 선물은 알맹이가 없을 게 뻔하고, 제재를 벗어난 행동은 국제 사회의 비난에 직면할 수밖에 없다.

이 때문에 시 주석의 방북이 해를 넘길 수 있다는 관측이 나온다. 비핵화의 진전 상황을 점검하며 방북 타이밍을 잡을 것이라는 얘기다.

또 다른 소식통은 "시 주석도 방북 효과를 극대화하기 위해 비핵화가 유의미한 진전을 이루는 시점을 틈타 북한을 찾을 가능성이 크다"며 "종전선언과 평화협정 등 한반도 정세 변화에 자연스럽게 개입할 수 있는 타이밍을 고민할 것"이라고 말했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[속보] 中증시, 하락 마감…상하이 0.04%↓ 선전 0.05%↓](https://image.ajunews.com/images/site/img/ajunews/list_noimg.jpg)

![[포토] 이재명 대표, 2심 무죄](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/26/20250326160602449127_388_136.jpg)

![[포토] 2025 아시아태평양금융포럼(2025 APFF)](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/26/20250326100935654866_388_136.jpg)

![[포토] 산불로 다수 사상자 발생한 영양 마을 초토화](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/26/20250326081910167364_388_136.jpg)

![[포토] 산불에 경북북부교도소 수용자 이감](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/25/20250325235435117611_388_136.jpg)

![[2025 APFF] 김현정 정무위 위원 미국 중심 변화 소용돌이…금융 역할 중요](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/26/20250326140524830800_388_136.jpg)