2016년 4월 미국 일간지 보스턴글로브가 이런 분위기에 경종을 울렸다. 트럼프가 공화당 대선주자로 사실상 자리를 굳힌 때다. 보스턴글로브는 '트럼프를 막아야 한다'는 제목의 사설과 함께 트럼프가 대통령이 되면 일어날 수 있는 일을 담은 1년 뒤 가상신문 1면을 만들어 공개했다. '이민자 추방 곧 시작', '무역전쟁 가시화 증시 침몰' 등 이미 현실이 된 시나리오들이 머리기사로 올랐다.

트럼프 대통령은 여전히 '두고 보자'는 말을 즐겨 쓴다. 멕시코, 중국, 북한에 이어 최근 이란에 이르기까지 국경·이민, 무역불균형, 핵 문제 등을 놓고 같은 어조로 벼르고 있는 상대가 한둘이 아니다.

주목할 건 '두고 보자'는 트럼프의 말이 더 이상 허풍으로 들리지 않게 됐다는 점이다. 마틴 울프 파이낸셜타임스(FT) 수석 경제 칼럼니스트는 26일 니혼게이자이신문에 쓴 글에서 "트럼프 대통령의 말은 진심으로, 문자 그대로 받아들일 필요가 있다"고 지적했다. 트럼프가 취임식에서 "보호주의가 번영과 힘으로 이어질 것"이라고 선언했는데, 이는 진심이었고 중국을 상대로 건 무역전쟁이 실제로 세계 경제의 지형을 바꾸고 있다는 것이다.

상황이 이렇다 보니, G20 정상회의는 취지가 무색해졌다. 시급한 인류 공통 과제를 현안으로 다루는 다자협의체에서 특정국의 이해관계를 조율하는 양자외교의 장으로 전락했다는 지적들이 나온다.

G20 정상회의가 처음 열린 건 리먼브러더스 붕괴 사태 직후인 2008년 11월이다. 당시 미국 워싱턴 DC에 모인 주요 선진국, 신흥국 정상들은 글로벌 금융위기에 대응하기 위한 공조 방안을 논의했다. 조지 W 부시 당시 미국 대통령은 '자유롭고 개방적인 경제'의 중요성을 역설했고, 정상선언엔 보호주의를 거부한다는 다짐이 포함됐다. 주요국이 글로벌 금융위기를 이유로 제 살 길만 찾는 이기적인 행보를 하지 않기로 뜻을 모은 셈이다. G20 정상회의는 이후에도 주요국의 재정 재건 문제, 유로존 재정위기 등 세계 경제가 직면한 공통 과제의 해법을 모색하는 논의의 장 역할을 했다.

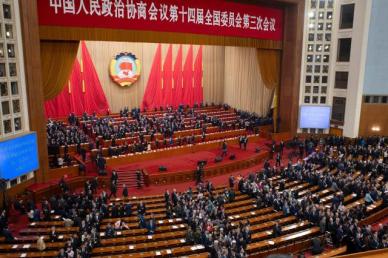

2014년 러시아가 크림반도를 강제 병합하고, 2016년 영국이 유럽연합(EU) 탈퇴(브렉시트)를 결정한 가운데 지난해 미·중 무역전쟁이 격화하면서 G20 정상회의 분위기가 바뀌었다. 공조 분위기가 깨지면서 특정국에 대한 비난이 거세지더니, 지난해 아르헨티나 부에노스아이레스 회의에서는 급기야 보호주의를 배격한다는 단골 문구가 정상선언에서 빠졌다. 그럼에도 시장에서는 트럼프 대통령과 시 주석이 당시 정상회의 중에 가진 업무만찬에서 무역전쟁 휴전을 선언한 사실에 환호했다.

시장이 기대하는 대로 트럼프 대통령과 시 주석이 오사카 회담에서 무역협상 재개, 미국의 대중 추가 관세 조치 중단이라는 합의만 이뤄도 세계 경제를 둘러싼 불확실성이 어느 정도 해소될지 모른다. 문제는 세계 경제가 직면한 위험이 미·중 무역전쟁으로 그치지 않는다는 점이다. 무역전쟁이 아니라도 세계 경제가 장기침체에 빠질 것이라는 경고가 차고 넘친다. 주요국 중앙은행이 이미 통화부양 수단을 거의 소진했고, 정부는 재정여력이 달리는 데다 주요국의 부채 수준이 이미 한계에 도달했다는 사실이 침체 우려를 더 부추기고 있다. 보호주의와 포퓰리즘의 득세도 공조의 틀을 흔들어 세계 경제의 취약성을 높이는 요인이다.

미국, 중국, 러시아, 유럽 주요국 등 세계 경제·안보 지형을 좌우하는 국가들이 한자리에 모이는 연례회의는 유엔총회 말고는 G20 정상회의가 사실상 유일하다. G20 정상회의가 제 역할을 못하면 글로벌 불균형, 기후변화, 고령화 등 세계 경제를 위협하는 리스크는 해결이 요원한 과제로 남을 수밖에 없다. 글로벌 금융위기 같은 일이 다시 터지면 공조 체제가 되살아날지, 지금 같은 분위기로는 장담하기 어렵다. 트럼프 말대로 마냥 두고 보기엔 시급한 과제가 너무 많다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[포토] 취재진 앞에 선 심우정 검찰총장](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/10/20250310102750717835_388_136.jpg)

![[포토] 윤석열 대통령, 서울구치소 앞 지지자들에게 인사](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/08/20250308184125904799_388_136.jpg)

![[포토] 윤석열 대통령, 52일만에 관저로 복귀](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/08/20250308184242645541_388_136.jpg)

![[포토] 검찰에 즉시 항고 촉구하는 더불어민주당](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/08/20250308142539912528_388_136.jpg)

![[홈플러스發 마이너스의 손] 사모펀드, 모럴해저드 재점화… 투자자만 피눈물](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/10/20250310184021762986_388_136.jpg)