[그래픽=아주경제]

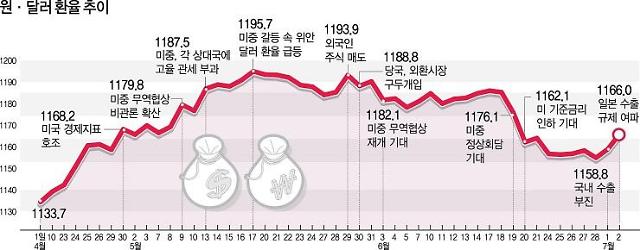

원·달러 환율이 대외 환경에 민감하게 반응하며 국내 금융시장의 불안감을 키우고 있다. 수출 의존도가 높은 데다 국내 경기까지 악화돼 변동성이 확대되고 있다.

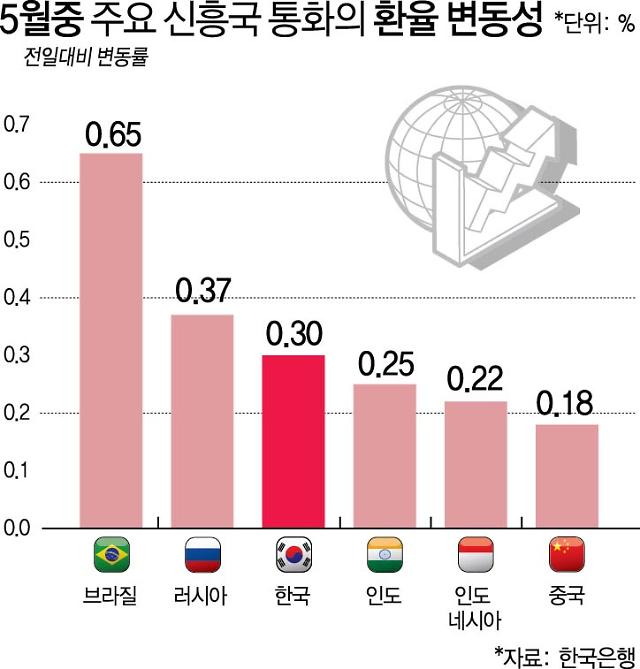

2일 한국은행에 따르면 5월 원·달러 환율의 전일 대비 평균 변동률은 0.30%를 기록했다. 신흥국 중에선 브라질(0.65%), 러시아(0.37%)에 이어 셋째로 높은 수준이다.

원·달러 환율의 전일 대비 변동률은 올 1월 0.31%에서 2월 0.25%, 3월 0.21%로 점차 낮아졌지만 4월(0.28%) 들어 반등을 시작했다. 4월부터 미·중 무역분쟁이 격화한 영향이다.

원·달러 환율이 외부의 영향을 예민하게 받아들이는 것은 우리나라가 수출 주도형 성장 구조를 갖고 있기 때문이다. 지난해 기준 우리나라의 총 수출액은 6049억 달러로 중국, 미국, 독일, 일본, 네덜란드에 이어 세계 6위다.

황세운 자본시장연구원 연구위원은 "우리나라는 대외 의존도가 높고 자본 시장에 대한 통제가 거의 없기 때문에 중국 등 다른 나라보다 환율 변동성이 높게 나타난다"며 "우리나라의 경제 구조, 금융시장의 개방 정도를 감안하면 이 정도의 변동성은 견딜 수 있는 수준"이라고 말했다.

[그래픽=아주경제]

그러나 환율 오름세가 예상보다 더 가팔라지면 환율 상승이 수출에 긍정적 영향을 미치기는커녕 불안요소로 작용할 수 있다는 지적이 나오고 있다.

실제로 지난 4~5월의 환율 급등이 수출 호재로 이어지지는 않았다. 원·달러 환율은 4월 1일 달러당 1133.7원에서 같은 달 30일 1168.2원으로 한 달 사이 3.04%(34.5원) 올랐다. 5월 17일에는 연중 최고점인 1195.7원으로 마감하며 1120원 턱밑까지 치솟았다.

이론적으로는 일시적이나마 수출 증가로 이어져야 하지만, 수출은 오히려 지난달까지 7개월 연속 감소했다. 코스피도 200포인트가량 빠졌다.

이처럼 원·달러 환율이 대외 요인에 의해 출렁이면 결국 국내 경기에도 악영향을 끼칠 수밖에 없다. 수출 기업의 환헤지(위험회피) 비용이 증가해 가격 경쟁력이 떨어지기 때문이다. 결국 기업들은 수출 물량을 축소하거나 악화된 수익성을 감내하며 수출에 나서게 된다.

이는 국내 경기 악화로 이어져 '대외 요인 작용→환율 변동성 확대→수출 기업 타격→국내 경기 악화→환율 변동성 확대'와 같은 악순환의 고리에 빠진다는 게 전문가들의 분석이다. 지난달 28~29일 미국과 중국이 정상회담을 통해 무역협상을 재개하기로 하는 등 '휴전'에 나섰지만, 원·달러 환율이 오히려 상승세로 돌아선 이유 역시 국내 경기가 좀처럼 나아지지 않은 탓이다.

전승지 삼성선물 연구원은 "지난 몇 년 동안 원·달러 환율이 안정적으로 움직였지만 최근 들어 변동성이 확대되는 양상"이라며 "국내 수출 기업으로선 환율에 대한 불확실성이 부담으로 작용할 수밖에 없다"고 말했다.

[사진=게티이미지뱅크]

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[동남아産 저가 쓰나미]이제는 동남아·대만까지...저가 쓰나미에 내수시장 속수무책](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/31/20250331060540427531_258_161.jpg)

![[공매도 D-Day 자본시장 폭풍전야] 오늘부터 공매도 전면 재개 코스피, 변동성 속 반전 기대](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/31/20250331060640878720_258_161.png)

![[포토] 경북산불 최초 발화지 합동감식](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/31/20250331115135593464_388_136.jpg)

![[포토] 마무리되어가는 경북산불](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/31/20250331000434389190_388_136.jpg)

![[포토] 흐드러지게 핀 유채](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/31/20250331000317181571_388_136.jpg)

![[포토] 산불 헬기 순직 박현우 기장 빈소](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/28/20250328212316665495_388_136.jpg)