◆ "고갈 앞둔 국민연금, 개혁 서두를 때 됐다"

국민연금은 1988년 도입 때 월급의 3%만 내면, 60세부터 자신이 받던 평균 월급의 70%를 받기로 한 제도였다. 그러나 이후 5년마다 3%포인트씩 올라 1998년부터는 월급의 9%를 내고 있다. 지급률도 하락해 현재 평균 월급의 40%밖에 받지 못한다.

지난해 국회 예산처가 내놓은 '노인 인구 증가와 국민연금 부담 변화 분석' 보고서에 따르면, 국민연금 가입자가 전체 인구에서 차지하는 비중은 2019년 42.9%에서 2060년 27.3%로 내려앉는다. 대신 수급자는 2019년 9.4%에서 2060년 37.8%로 치솟는다.

국민연금 장기재정 추계 결과[연합뉴스]

국민연금연구원도 저부담·고급여 상황에서 급격한 저출산·고령화에 따른 인구구조 악화가 겹쳐 2042년부터는 국민연금이 적자로 돌아설 것으로 우려한다. 연구원은 현재 40%의 소득대체율을 유지하는 연금제도를 지속하려면 보험료율(부과방식 비용률)은 장기적으로 30% 수준까지 올려야 한다고 분석했다.

더구나 2018년 8월 도출한 국민연금 4차 재정 추계는 실제 수급 규모와 동떨어진다는 지적을 받고 있다. 예전 인구 추계를 바탕으로 연금 적립금 추이를 살펴본 만큼 오차가 클 것으로 추정한다.

기재부 한 관계자는 "당시 국민연금에 대한 4차 재정 추계는 비현실적이라는 비난을 받았고 이를 통한 연금 논의도 난센스"라며 "이해당사자, 고갈 문제, 주식시장에 편입된 연금 자산 문제 등 복합적인 사안을 함께 살펴봐야 한다"고 말했다.

◆ 국회 논의 '안갯속'...사회복지 전반 점검 계기

어쨌든 공은 21대 국회로 넘어갈 수밖에 없다.

지난해 대통령 직속 경제사회노동위원회(경사노위)는 국민연금 개편 합의에 실패했다. 기존 정부의 4개 안을, ①더 내고 더 받기 ②현행 유지 ③더 내고 그대로 받기 등 3가지로 줄이는 데 그쳤다. 당시 노동계(한국노총)와 청년·여성·은퇴자단체 대표 등 다수 위원이 소득 대체율을 45%로 높이고, 현행 9%인 보험료율을 10년에 걸쳐 12%로 3%포인트 인상하는 방안에 손을 들어줬다. '더 내고 더 받기' 안이 다수였다.

그러나 당시 야당은 단일 안을 가져오라고 요구하면서 국민연금 개혁에 관한 국회 논의는 흐지부지됐다.

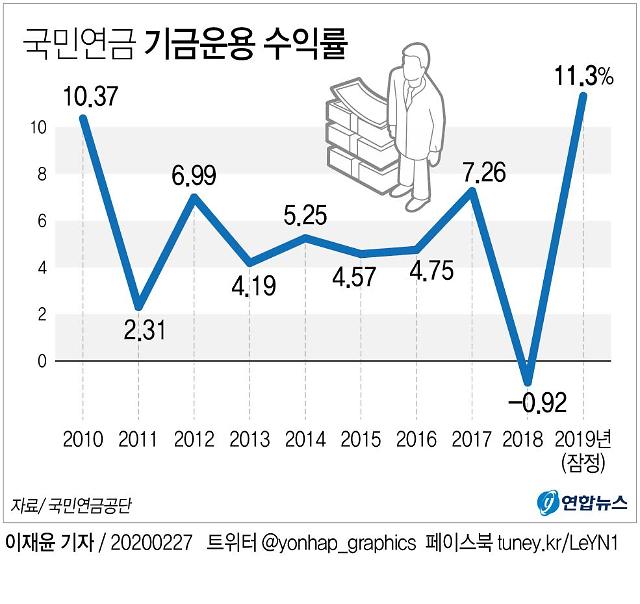

국민연금 기금운용 수익률[연합뉴스]

21대 국회가 시작되더라도 국민연금 개혁 논의에 속도가 날지는 장담하기 어렵다는 분석도 있다. 여권 한 관계자는 "재정 건전성이 많이 악화하든 등 문제가 생겨야 하는데, 지난해 국민연금 수익이 74조원가량이어서 건전성 논란은 조금 수그러든 상태"라며 "(고갈 문제는 여전하지만) 이런 분위기에서 당장 국민연금 개혁이 우선 논의 대상이 되지는 않을 것 같다"고 전했다. 코로나19에 따른 경기 불황과 2022년 대선 등으로 국회가 더욱 신중하게 접근할 것이라는 예상도 있다.

하지만 정부는 이번 내국인 인구 추계는 국민연금뿐 아니라 건강보험, 각종 연금까지 포함해 빈곤층 등 취약계층 전반에 걸친 사회복지 정책을 재점검해 볼 수 있는 추계여서 어떤 식으로든 연금 개혁의 물꼬가 터질 것으로 기대한다.

정부 한 고위 관계자는 "아무래도 수급자에 관한 정밀한 인구 추계가 나오면, 답보상태인 연금 개혁에 물꼬를 터 주지 않을까 기대한다"며 "다른 기타 연금 통합이나 사회 복지 시스템 제도 개선 등이 모두 분리된 것이 아니어서 이참에 복지 정책의 기틀을 마련할 것"이라고 말했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[날씨] 아침 기온 0도 안팎 뚝…일교차 15도 내외](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/23/20241123161702152439_258_161.jpg)

![[슬라이드 포토] 성수동이 들썩 오데마 피게 포토콜 참석한 스타들](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/22/20241122205657914816_388_136.jpg)

![[포토] 제8회 서민금융포럼](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/21/20241121114536531007_388_136.jpg)

![[포토] 기조연설 하는 페이커 이상혁](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/20/20241120115246771576_388_136.jpg)

![[포토] 발왕산은 벌써 겨울](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/19/20241119205226273772_388_136.jpg)