동일인(총수)을 중심으로 혈족 6촌, 인척 4촌까지 특수관계인으로 규정하는 공정거래법에 대한 경제계의 불만이 해를 거듭할수록 고조되고 있다. 사회구조는 핵가족을 넘어 1인가구로 넘어가는데 법·제도가 이 변화를 반영하지 못한다는 지적이다.

24일 재계에 따르면 현행 공정거래법에서 규정한 특수관계인은 과도한 규제로 작용하고 있으며 혈연을 중심으로 한 공정거래 규제 자체가 구시대적이라는 주장이 경제계에서 힘을 얻고 있다.

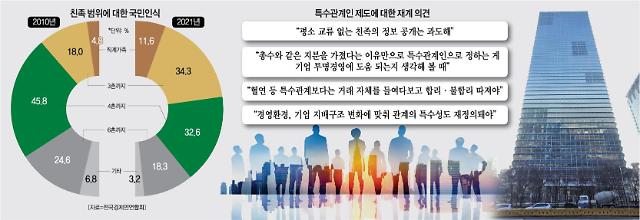

재계 한 관계자는 “가족에 대한 개념이 많이 바뀌면서 대기업 총수 일가도 과거와 비교했을 때 친족관계가 끈끈하지 않다”며 “평소에 교류가 없는 친족의 정보를 공개하는 게 과도한 측면이 있는 만큼 시대에 맞춰 개선될 여지는 충분하다고 본다”고 말했다.

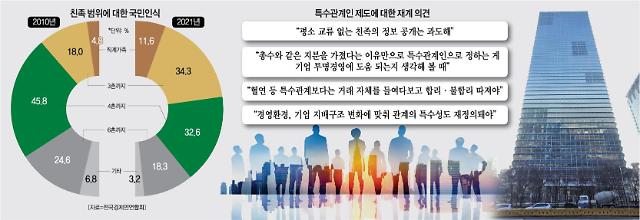

실제로 친족 범위에 대한 사회의 인식 변화도 크다. 전국경제인연합회가 지난해 실시한 설문조사에 따르면 6촌까지를 친족으로 본다고 응답한 사람은 18.3%에 불과했다. 이는 2010년 같은 질문에 대한 응답 비율보다 6.3%p 감소한 수치다.

또 응답자의 45.2%는 6촌 친척에 대해 ‘전혀 교류가 없는 관계’라고 인식했다. 37.5%는 ‘1년에 1~2회 만나는 의례적인 관계’라고 답했다.

이 조사에 참여한 사람의 53.3%는 현행 세법·공정거래법 등에서 ‘경제적 이해관계가 있는 친족’을 6촌 이내 혈족, 4촌 이내 인척으로 규정해 규제하는 게 불합리하다고 봤다. 합리적인 친족의 범위로는 직계가족(54.8%)을 꼽은 응답자가 가장 많았다.

김용진 서강대 경영대학 교수는 “일반적으로 4촌 관계라고 해도 권력이나 이해관계를 공유하기 힘들다”며 “혈연 개념이 무너지는 와중에 촌수를 정해 특수관계로 본다는 게 의미가 없다”고 설명했다.

경제계가 과도한 규제라는 데 한목소리를 내고 있지만 공시 의무가 있는 대기업집단의 경우 매년 총수의 혈연관계와 결혼·출산 여부를 파악하고 있다.

3세나 4세가 경영 일선에 나선 일부 대기업의 경우 윗세대가 대가족을 형성했던 탓에 6촌 이내 혈족이 너무 많아 이를 파악하는 데만 상당한 인적·물적자원이 투입된다.

경제단체들도 현행 규제에 실효성이 없다고 지적한다. 한국경영자총협회 관계자는 “누군지도 모르는 6촌 관계가 동일인과 같은 지분을 가졌다는 이유만으로 특수관계인으로 정하는 게 과연 기업의 투명경영에 어떤 도움이 될지 생각해 볼 때”라고 지적했다.

일각에서는 혈연을 기준으로 특수관계를 규정하는 것 자체가 구시대적이라는 지적도 제기된다. 기업 지배구조가 다양해지고 혈연 외에 다양한 이해관계가 형성되는 흐름에서 혈연을 통한 규제가 무의미하다는 설명이다.

이들은 규제를 통해 모든 불공정거래 행위를 막을 수 없다는 점을 인정하고 ‘규제 만능주의’를 탈피해야 한다고 주장한다.

재계의 또 다른 관계자는 “촌수를 따져가며 내부거래 등을 규제하는 게 사실 큰 의미가 없다. 규정 밖의 친척이나 가족이 아닌 특수관계인 등 우회로가 충분히 있기 때문”이라며 “혈연 등 특수관계보다는 거래 자체를 들여다보고 합리·불합리를 따져야 한다”고 지적했다.

전문가들은 시대의 흐름과 그에 따른 경영환경의 변화를 반영해 관련 법·규제가 개선돼야 한다고 조언한다.

김 교수는 “친족관계를 기반으로 경제적 동일체를 설정하는 것은 과거 가족기업을 염두에 둔 규제”라며 “경영환경이나 기업 지배구조가 과거와는 많이 변화한 만큼 그에 맞춰 관계의 특수성도 재정의될 필요가 있다”고 설명했다.

24일 재계에 따르면 현행 공정거래법에서 규정한 특수관계인은 과도한 규제로 작용하고 있으며 혈연을 중심으로 한 공정거래 규제 자체가 구시대적이라는 주장이 경제계에서 힘을 얻고 있다.

재계 한 관계자는 “가족에 대한 개념이 많이 바뀌면서 대기업 총수 일가도 과거와 비교했을 때 친족관계가 끈끈하지 않다”며 “평소에 교류가 없는 친족의 정보를 공개하는 게 과도한 측면이 있는 만큼 시대에 맞춰 개선될 여지는 충분하다고 본다”고 말했다.

[아주경제 그래픽팀]

실제로 친족 범위에 대한 사회의 인식 변화도 크다. 전국경제인연합회가 지난해 실시한 설문조사에 따르면 6촌까지를 친족으로 본다고 응답한 사람은 18.3%에 불과했다. 이는 2010년 같은 질문에 대한 응답 비율보다 6.3%p 감소한 수치다.

또 응답자의 45.2%는 6촌 친척에 대해 ‘전혀 교류가 없는 관계’라고 인식했다. 37.5%는 ‘1년에 1~2회 만나는 의례적인 관계’라고 답했다.

이 조사에 참여한 사람의 53.3%는 현행 세법·공정거래법 등에서 ‘경제적 이해관계가 있는 친족’을 6촌 이내 혈족, 4촌 이내 인척으로 규정해 규제하는 게 불합리하다고 봤다. 합리적인 친족의 범위로는 직계가족(54.8%)을 꼽은 응답자가 가장 많았다.

김용진 서강대 경영대학 교수는 “일반적으로 4촌 관계라고 해도 권력이나 이해관계를 공유하기 힘들다”며 “혈연 개념이 무너지는 와중에 촌수를 정해 특수관계로 본다는 게 의미가 없다”고 설명했다.

경제계가 과도한 규제라는 데 한목소리를 내고 있지만 공시 의무가 있는 대기업집단의 경우 매년 총수의 혈연관계와 결혼·출산 여부를 파악하고 있다.

3세나 4세가 경영 일선에 나선 일부 대기업의 경우 윗세대가 대가족을 형성했던 탓에 6촌 이내 혈족이 너무 많아 이를 파악하는 데만 상당한 인적·물적자원이 투입된다.

경제단체들도 현행 규제에 실효성이 없다고 지적한다. 한국경영자총협회 관계자는 “누군지도 모르는 6촌 관계가 동일인과 같은 지분을 가졌다는 이유만으로 특수관계인으로 정하는 게 과연 기업의 투명경영에 어떤 도움이 될지 생각해 볼 때”라고 지적했다.

일각에서는 혈연을 기준으로 특수관계를 규정하는 것 자체가 구시대적이라는 지적도 제기된다. 기업 지배구조가 다양해지고 혈연 외에 다양한 이해관계가 형성되는 흐름에서 혈연을 통한 규제가 무의미하다는 설명이다.

이들은 규제를 통해 모든 불공정거래 행위를 막을 수 없다는 점을 인정하고 ‘규제 만능주의’를 탈피해야 한다고 주장한다.

재계의 또 다른 관계자는 “촌수를 따져가며 내부거래 등을 규제하는 게 사실 큰 의미가 없다. 규정 밖의 친척이나 가족이 아닌 특수관계인 등 우회로가 충분히 있기 때문”이라며 “혈연 등 특수관계보다는 거래 자체를 들여다보고 합리·불합리를 따져야 한다”고 지적했다.

전문가들은 시대의 흐름과 그에 따른 경영환경의 변화를 반영해 관련 법·규제가 개선돼야 한다고 조언한다.

김 교수는 “친족관계를 기반으로 경제적 동일체를 설정하는 것은 과거 가족기업을 염두에 둔 규제”라며 “경영환경이나 기업 지배구조가 과거와는 많이 변화한 만큼 그에 맞춰 관계의 특수성도 재정의될 필요가 있다”고 설명했다.

[사진=아주경제DB]

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[3월 4주 분양동향] 수도권 분양 없다 신규 공급 지방에 집중… 전국 1128가구 청약](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/21/20250321133941954714_258_161.jpg)

![[포토] 김성훈 경호차장, 영장심사 출석](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/21/20250321114715242340_388_136.jpg)

![[포토] 한미연합 제병협동 도하훈련](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/20/20250320163750301534_388_136.jpg)

![[포토] 음주운전·불법숙박업 혐의 문다혜 징역 1년](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/20/20250320114539680796_388_136.jpg)

![[포토] 악수하는 이재용·이재명](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/20/20250320110327396278_388_136.jpg)