지난 20일 서울 중구 을지로 인쇄골목의 저녁(왼쪽)과 낮(오른쪽) 모습. 을지로 인쇄골목에 위치한 한 공장 겸 사무실이 영업 종료 시간인 오후 6시가 훌쩍 지난 7시 30분께 여전히 불을 켠 채 운영하고 있다. 같은 날 오후 2시께 인쇄소 골목 앞에 작업물들이 수북이 쌓여 있다.[사진=김민영 기자]

이날 메뉴판도 제작한다는 간판 제작소 사장 A씨는 “꾹 참다가 원재료 값 인상을 도저히 못 견뎌 새 메뉴판을 제작하러 찾아오는 손님이 많다”고 전했다. 그는 메뉴판을 새로 제작하는 자영업자들은 가게를 찾는 손님에게 음식 가격이 올랐다는 티를 내지 않으려는 의도로 그나마 찾는 손님이 있어 사정이 조금 나은 편이라고 했다.

그는 “정말 사정이 어려운 자영업자는 표시가 남아도 숫자 일부만 고쳐 달라고 의뢰한다”며 “1만원 이하는 1000원 단위를 바꾸고 2만~3만원 하는 음식들은 5000원 단위로 바꾼다”고 전했다. 이어 “이를 포함하면 실제로는 주문이 30%는 늘었다”고 덧붙였다.

또 다른 인쇄 업체를 운영하는 B씨도 “음식 가격을 바꾸는 메뉴판 제작 의뢰가 많다”며 “지난해 여름에 가격을 올려 메뉴판을 제작한 업주가 이번에도 올리기도 했다”고 전했다. 일반적으로는 메뉴판을 2년에 한 번 바꾸면서 가격을 인상하는데 급격한 물가 인상으로 불과 6개월 만에 원재료 인상분을 가격에 반영했다는 이야기다.

물가 인상 흐름이 가파르다 보니 수십만 원 하는 메뉴판을 한 달 만에 다시 주문 제작하는 사례도 있다고 한다. 또 다른 인쇄업자는 “메뉴판 제작하는 데 37만원인데 만든 지 한 달 만에 가격을 올린다고 새로 주문하기도 한다”고 말했다. 자영업자들이 메뉴판을 새로 만드는 데 드는 비용을 감수해가며 판매가를 올릴 정도로 원재료가 급격하게 상승하고 있다는 얘기다. 실제로 한국은행에 따르면 지난해 12월 음식점과 숙박·서비스 부문 생산자물가지수는 2021년 같은 달 대비 8.5%올랐다.

반면 봉투, 명함 등 인쇄소 주력 품목은 경기 한파에 직면했다. 상인들은 메뉴판 외에는 주문이 늘어나지 않았다고 입을 모았다. B씨는 “오히려 봉투는 지난해 이맘때보다 주문이 30%가량 줄었다”고 토로했다. 다른 인쇄업자들도 봉투와 명함은 코로나 이후로 큰 변화 없이 여전히 회복하지 못하고 있는 상태라고 전했다. 물가 인상을 반영하려는 자영업자 메뉴판 제작 주문이 을지로 인쇄 골목 매출을 유지시켜 주고 있는 셈이다.

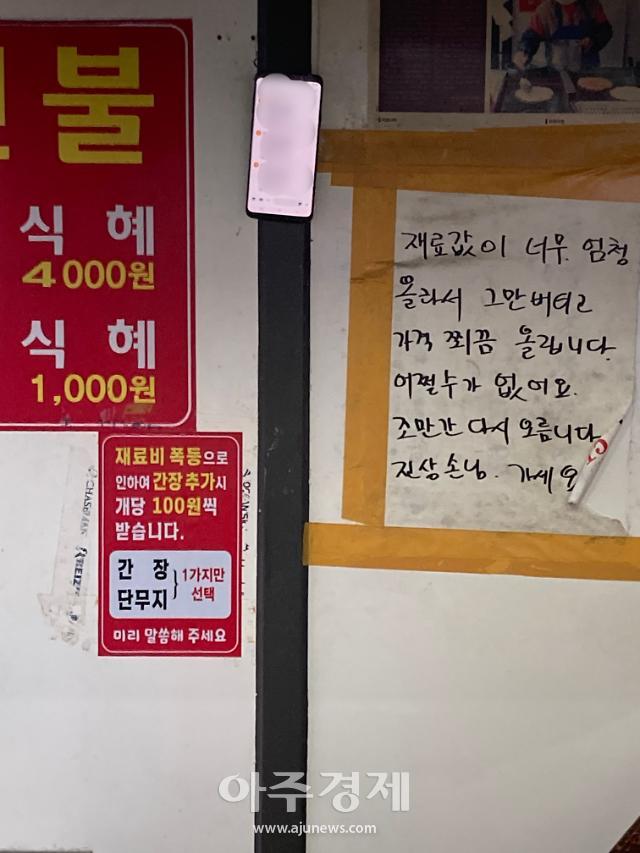

20일 서울대입구역 근처 분식집에 고물가로 인한 가격 인상 공지가 붙어 있다[사진=백소희 기자]

대학가 상인들도 '푹 꺼진 매출'에 탄식

‘대목’이라 불리는 설을 앞두고도 비수기인 길거리 상인들이 있다. 바로 대학가 상인들이다. 이들은 주 고객층이 학생이거나 가족 단위여서 설과 같은 명절에 매출이 더 떨어진다. ‘대목을 탄다’는 표현이 있을 정도로 통상적인 현상이지만 상인들은 비수기임을 감안해도 경기가 심상치 않다고 입을 모았다.서울대입구역에서 분식 노점상을 하는 C씨는 “원래는 완만하게 매출이 떨어져야 하는데 매출이 푹 꺼졌다”며 손으로 사선을 그려보였다. 서울대입구역 노점상들에게 1월은 대학생 방학 기간이라 원래 매출이 떨어지는 비수기지만 그럼에도 매출이 이렇게 급격히 떨어진 적은 없었다.

상인들은 매출이 하락한 와중에 급등한 물가에 허덕이고 있었다. ‘물가’라는 이야기가 나오기 무섭게 상인들은 탄식을 내뱉었다. C씨와 함께 노점상을 운영하는 D씨는 “뉴스에서는 10% 올랐다지만 체감은 60~70%다. 하나에 1000원 하던 오이가 요즘엔 세 개 5000원에 판다”며 “가락시장 도매가 기준이라 시장은 더 올랐을 것”이라고 말했다. 바로 옆에서 감자전·부추전 등을 파는 곽모씨도 “나는 두세 배는 올랐다고 체감한다. 특히 식용유나 밀가루가 많이 올랐다”고 말을 보탰다.

상인들은 우크라이나 전쟁 이후를 기점으로 물가 급등세와 위축된 소비 심리를 느꼈다. 봉천제일종합시장에서 건어물을 주로 판매하는 E씨는 전쟁 여파를 가까이에서 느끼고 있었다. 그는 “건어물 같은 것은 러시아산이 많다. 황태채 한 박스가 전쟁 전에는 40만원 하던 게 지금은 55만원 한다”며 “명절이라도 사람들이 작년보다 차례상 가짓수를 줄이고 있는 게 느껴진다”고 말했다

최근 가격을 인상한 한 분식집 주인은 “재료 값이 너무 올라 어쩔 수 없이 가격을 올렸지만 경기 침체로 매출이 급격히 떨어져 답답하다”고 하소연했다. 만두에 찍어 먹는 간장을 추가할 때 개당 100원씩 받는다는 벽에 붙은 공지에서 가게 운영이 어려움을 느낄 수 있었다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[포토] 한덕수 대통령 권한대행 직무 복귀](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/24/20250324113047293971_388_136.jpg)

![[포토] 윤 대통령 내란수괴 혐의 2차 공판준비기일 출석하는 윤갑근 변호사](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/24/20250324114803323176_388_136.jpg)

![[포토] 의성 산불 현장에 투입된 산림청 헬기](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/23/20250323145532371669_388_136.jpg)

![[포토] 서울 지하철 2호선 신도림역 열차 탈선](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/23/20250323145409699810_388_136.jpg)

![[속보] 尹, 내란 혐의 첫 공식 재판 4월 14일…최상목·조태열 증인신문](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/24/20250324110308638859_388_136.jpg)