[원철 스님]

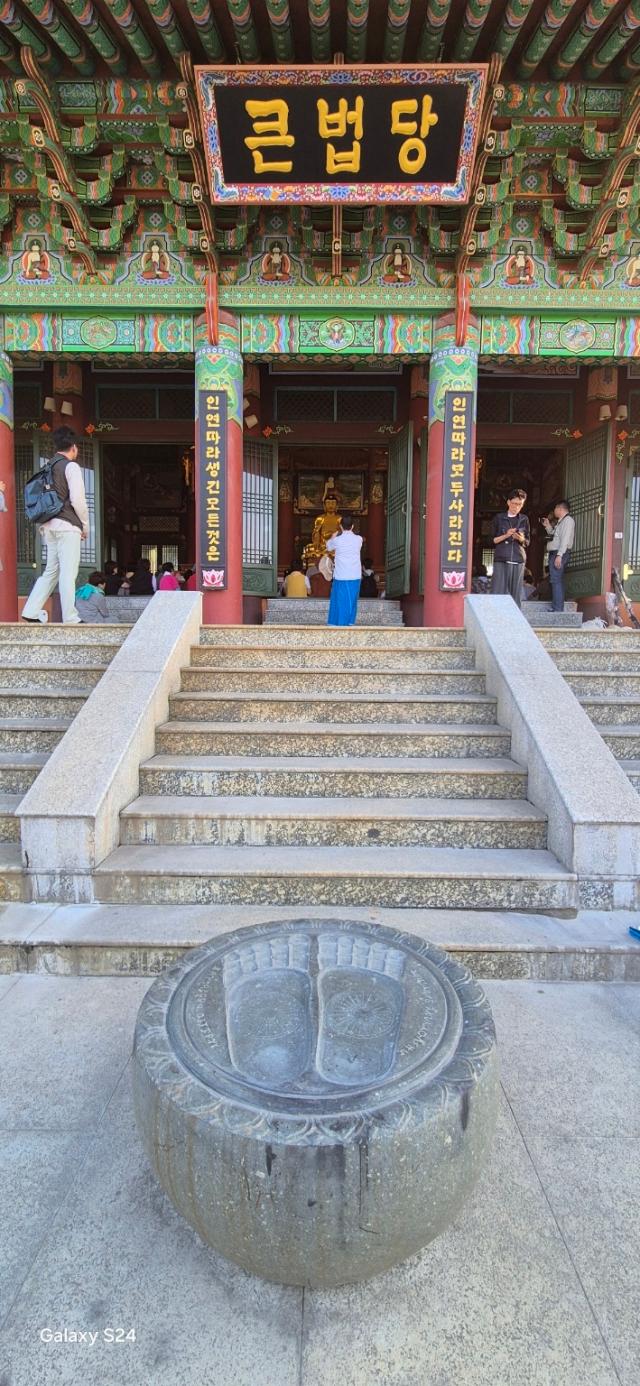

2025년 2월 24일 25일 양일간 인도 비하르(bihar)주 보드가야에 있는 우리나라 절 분황사(芬皇寺 큰 연꽃절)를 공식출장 업무팀 6명과 함께 찾게 되었다. 대웅전은 한국사찰의 전통 건축양식으로 2022년 5월 완성한 시멘트 콘크리트 건물이다. 2019년 공사를 시작했으나 코로나19와 기후적 거리적 여러 가지 악조건으로 인하여 예상보다 긴 시간이 소요되어 4여년만에 준공식을 가질 수 있었다.

분황사[사진=저자 제공]

하지만 집이란 짓는 것으로 끝나는 것이 아니라 계속 관리하고 수리해야 한다. 특히 높은 습도와 고온으로 인하여 손이 자주 많이 갈 수 밖에 없는 환경에 노출된 곳이다. 게다가 더위와 습도 때문에 항상 문까지 열어두어야 한다. 그늘을 찾아 날아 든 새들은 법당 아무데나 실례(?)를 했다. 수시로 청소를 하고 단체 순례객이 오는 날은 대청소 물청소가 뒤따랐다. 당나라 때도 ‘불두착분(佛頭着糞 불상머리 위에 새가 똥을 싸다)’사건은 더러 있었던 모양이다. 전명여회(傳明如會 744~823 마조선사 제자)는 이 질문을 받고서 ‘참새는 절대로 독수리 또는 솔개의 대가리에는 똥을 싸지 않는다“고 응수하여 붓다의 자비심을 더욱 부각시키는 임기응변의 기지를 유감없이 발휘했다.

완성만을 향해 내달리다 보니 그 때는 생각지도 못했던 일도 생기기 마련이다. 관례에 따라 쓴 ‘대웅보전(大雄寶殿)’이란 한문 현판을 보고서는 여러나라 방문객들이 ‘중국사찰이냐?’고 묻는 경우도 있었다고 한다. 그래서 3여년 후 한글로 다시 ‘큰법당’ 현판을 제작하여 정면에 달아야 했다. 기존의 한문 글씨는 뒤편 가운데로 옮겼다. 사찰의 현판이란 시간이라는 세월이 더해짐에 따라 이런 저런 정치적 문화적 연유로 인하여 법당의 앞 뒤는 물론 양측 옆에도 달아왔으니 그다지 별스러운 일은 아니다.

큰법당[사진=저자 제공]

거기에 욕심을 더하여 기둥을 장식하는 주련도 한글로 새로 제작했다. 글씨는 전남 순천 조계총림 송광사 방장(方丈 최고 어른)을 역임한 현봉(玄鋒 1949~2024) 대종사가 썼다. 졸지에 열반하시는 바람에 유작이 되었고 참석을 약속했던 이번 행사에도 모시지 못했다. 다행이도 보드가야는 국제불교사원 구역으로 지정된 곳이다. 수십개국 출신 승려들과 명상가들이 만든 수백개의 사찰과 명상센터가 주변에 포진하고 있다. 현판과 주련달기 행사를 축하하기 위해 인근 사찰에서 모인 몇백명 승려가 함께 한 덕분에 글로벌 행사로 승격되었다.

행사를 마친 후 해질 무렵 마하보디 대사원을 찾았다. 붓다께서 이천오백여년 전 깨달음을 얻으신 곳이다. 불교의 출발지인 동시에 제1성지다. 새벽별을 보고 깨달음을 얻은 그 날 이후 음력 12월 8일은 성도절(成道節 깨달음을 이룬 날)이 되었다. 핍팔라 나무는 보리수(菩提樹 깨달음을 얻게 한 나무)로 이름이 바뀌었고 기존의 가야 지역 몇km 밖에 작은 소도시가 생기면서 ‘보드가야’라는 지명이 추가되었다. 명상을 위해 앉았던 자리는 금강보좌(金剛寶座 금강석처럼 영원한 진리를 깨달은 보배로운 자리)라고 불리었고 엉덩이 밑에 깔았던 부드러운 풀은 길상초(吉祥草 상서러운 풀)로 재명명 되었다.

인도 보드가야 마하보디 대탑 전경[사진=저자 제공]

이후 아쇼카왕(阿育王 기원전265~238 or 273~232)은 성도지임을 알리는 사리탑과 돌기둥을 세웠다. 7세기 무렵 보드가야를 찾았던 당나라 현장(玄奘 600~664)법사는《대당서역기(大唐西域記)》에서 약 50m 높이의 웅장한 보드가야 대탑과 그 주변까지 상세히 묘사한 기록을 남겼는데 현재와 비슷한 규모와 형식이었다. 하지만 힌두교 이슬람교 불교가 갈등했던 인도종교의 역사만큼 대탑구역도 우여곡절이 많았다. 훼손과 발굴, 복원 그리고 보존작업이 거듭되었고 이후 유네스코 세계문화유산으로 지정되면서 오늘에 이르렀다. 현재 전세계에서 수행자 명상가 불교도 그리고 관광객들의 순례행렬이 이어지는 최고성지인 동시에 유명 관광지가 되었다. 주변의 도로는 늘 왁자지껄하고 이어진 가게 앞에는 언제나 문전성시를 이루고 있었다.

인도 보드가야 마하보디 대탑 하단부[사진=저자 제공]

출발 전에 테러 때문에 핸드폰은 지참할 수 없다고 여행사에서 미리 알려 주었다. 하긴 중동에서는 얼마 전에 (없어진 줄 알았던) ‘삐삐’까지도 테러도구가 되는 시대에 살다보니 이해를 못할 바도 아니다. 오래 전에 사용했던 디지털 카메라를 장롱 서랍 구석에서 찾아냈다. 휴대용 예비전지까지도 충전을 마쳤다. 출발 전에 제일 신경썼던 부분이기도 하다. 오랫동안 사용하지 않았음에도 불구하고 다행이 작동에는 별 다른 문제가 없는 덕분에 기념사진 몇십 장 남길 수 있었다. 하지만 대표사진은 현장에 근무하는 공식지정 사진사에게 부탁했다. A4 용지 크기로 인화한 후 코팅까지 해준다. 대탑을 배경으로 신발까지 벗고서(인도 주요 종교성지는 방문시 신발을 신을 수 없다) 정장(가사 장삼)차림에 엄근진(엄숙 근엄 진지)한 표정을 짓고 서 있다. 귀국 후 사진은 책상머리에 붙여두고서 수시로 바라보며 한동안 ‘자뻑(?)’에 빠지곤 했다.

14년 만의 재방문이다. 그 때는 성지순례팀의 일원으로써 다녀왔다. 첫 순례의 그 희열과 감동은 지금까지도 긴 여운으로 남아 있다. 어려운 난관에 봉착할 때마다 보드가야를 찾아 절을 하면서 문제를 해결했다는 이도 주변에서 여럿 보았다. 일년에 한번 씩 무조건 찾아가 수행으로 기(氣)를 재충전한다는 수행자들도 더러 만났다. 이번에도 분황사를 숙식의 근거지로 삼아 매일 대탑을 오가면서 90일 겨울 안거를 하는 스님과 차 한잔 나눌 수 있는 기회를 가졌다.

성도지 보드가야 분황사 한글 주련은 붓다가 깨친 내용을 여섯줄로 요약한 것이다.

이것이 있으면 저것이 있고 / 이것이 없으면 저것도 없으니

인연따라 생긴 모든 것은 / 인연따라 모두 사라진다.

새벽 별 보고 깨달으시니 / 나와 저 별이 둘이 아니다.

원철 필자 주요 이력

▷조계종 불학연구소 소장 ▷조계종 포교연구실 실장 ▷해인사 승가대학 학장

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[가계대출 불안감 계속] 3월 은행권 가계빚 1.8조 증가…토허제 영향, 이제 시작](https://image.ajunews.com/content/image/2025/04/02/20250402061903782654_258_161.png)

![[수출 불 꺼뜨리는 노조] 주문 넘치는데 활력 잃은 GGM 공장...노조 몽니에 상생모델 위기](https://image.ajunews.com/content/image/2025/04/02/20250402061933138184_258_161.jpg)

![[포토] 안국역, 헌재 앞 출구 폐쇄](https://image.ajunews.com/content/image/2025/04/01/20250401165819828450_388_136.jpg)

![[포토] 장제원 전 의원, 오피스텔서 숨진 채 발견](https://image.ajunews.com/content/image/2025/04/01/20250401091812249388_388_136.jpg)

![[포토] 눈물 닦는 김수현](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/31/20250331171329906353_388_136.jpg)

![[포토] 경북산불 최초 발화지 합동감식](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/31/20250331115135593464_388_136.jpg)