|

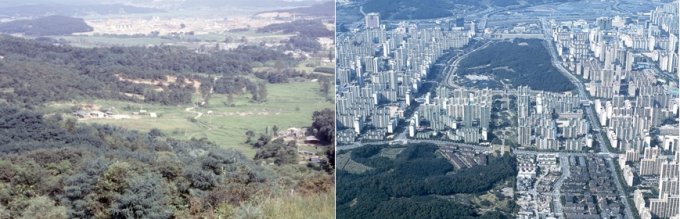

| 1980년대 말 하루가 다르게 폭등하는 수도권 집값 안정을 위해 노태우 정부가 내놓은 '주택 200만가구 건설 계획'의 핵심 은 바로 분당을 비롯한 5대 신도시 건설이었다. 사진은 신도시 조성 전 분당 모습(왼쪽)과 최근 도시 전경. 2011년 4월말 현재 공동주택 12만3406가구 등 13만8134가구에 48만여명이 거주하고 있다. |

(아주경제 정수영 기자) "분당을 비롯해 일산 평촌 중동 산본 등 1기 신도시는 대한민국 최초의 신도시 개발로 국토개발 역사의 한 획을 긋는 대사건이었다."

1기 신도시가 발표될 당시 건설부 사무관을 지냈던 이모씨(현재 자영업)는 당시 수도권 1기 신도시를 이렇게 평가한다.

그는 “1989년 당시 우리나라는 자고 일어나면 집값이 올라 있었다”며 “서울, 특히 강남 집값은 평당 수백에서 수천만원대까지 치솟아 부동산 투기로 불로소득을 얻는 이들이 한둘이 아니었다”고 회상했다.

당시 주택문제가 얼마나 심각했는지를 보여주는 대목이다. 이 같은 문제는 계층간 불화를 야기시키는 요인이 됐고, 청와대도 강남권 집값 상승에 따른 민심 불안을 감지할 정도로 심각한 상황이었다.

이 씨는 “당시 부동산 문제는 일련의 체제 위협으로까지 여겨질 정도였다”고 전했다.

◆집값 안정 꾀한 1기 신도시

수도권 1기 신도시 탄생은 이렇게 시작됐다. 강남권을 비롯한 부동산 투기를 잡지 못하면 정권을 유지하기도 힘든 상황이었기 때문이다. 노태우 정권이 역대 최초의 토지공개념을 내놓은 이유이기도 하다.

당시 정부는 200만호 건설을 목표로 세웠다. 그 시발점은 신도시 개발이 됐다. 해당 신도시는 분당(9만7000가구), 일산(6만9000가구), 평촌(4만2000가구), 산본(4만2000가구), 중동(4만1000가구) 등 5곳이었다. 1기 신도시는 1992년 말 입주를 완료해 총 117만명이 거주하는 29만2000가구의 대단위 주거타운으로 탄생했다.

1기 신도시는 성공적이었다. 주택가격 안정이라는 목표를 달성했고, 부동산 투기도 어느 정도 잡을 수 있었다. 1985년 69.8%까지 떨어졌던 주택보급률도 1기 신도시 주택공급으로 1991년에는 74.2%로 올랐다.

2기 신도시가 도입된 것은 1기 신도시 개발 이후 도출된 문제점들을 극복하기 위해서였다.

1990년대 조성된 1기 신도시는 주택가격 안정이라는 성과를 거뒀다. 하지만 개발 이후 자족성 부족, 수도권 인구 집중 유발 등의 비판여론이 제기됐다.

정부는 이후 주택 공급 정책을 소규모 분산적 택지개발과 준농림지 개발로 방향을 선회했다. 주택공급을 위한 택지공급 수단으로 중소규모의 공영개발과 민간의 준농림지 개발을 유도한 것이다.

정부는 1990년대 후반 수도권 남부지역 준농림지를 개발, 분당규모의 주택공급을 하는 데 약 6배의 토지자원을 사용했다. 이는 또 다른 문제점을 야기했다. 교통, 환경, 교육 등 기반시설 부족과 비용분담 가중 등이 도마위에 올랐다.

2000년대 초반 주택가격 폭등기를 맞으며 중소규모 개발과 민간 난개발에 대한 비판여론은 최정점에 달했다. 반면 수도권 1기 5개 신도시는 주거환경이 안정되면서 신도시에 대한 여론은 점차 호의적으로 전환됐다.

상황이 이렇게 바뀌자 당시 정부의 선택은 2기 수도권 신도시 개발이었다. 주택시장 안정을 위한 지속적인 택지공급, 중소규모 개발의 비효율성 개선, 규모의 경제를 통한 양호한 정주여건과 지역성장 거점 형성이라는 대전제가 밑바탕에 깔렸다.

◆최초 신도시는 ‘울산신시가지’

하지만 1기와 2기에 앞서 우리나라에서 현대적 의미의 신도시가 본격화된 것은 1960년대였다. 우리나라 신도시는 대체로 ‘국토 및 지역개발’과 ‘대도시 문제해결’ 등 두 가지 목표로 조성됐는데, 당시의 신도시는 전자가 주 목적이었다.

1960~1970년대는 공업화 및 경제개발정책의 본격적인 가동과 함께 현대적 의미의 신도시가 최초로 건설됐다. 우리나라 최초의 현대적 신도시는 바로 울산신시가지(인구 15만)다.

경제성장을 뒷받침하기 위한 울산, 포항 등 산업 배후기지로 건설됐고, 충분한 산업·고용기반으로 지역 거점 역할을 수행하며 안정적 성장을 해왔다.

신도시라는 용어를 처음 쓴 것은 신공업도시인 창원(인구 30만) 계획 당시다. 이후 1960년대 광주대단지(성남), 영동지구 및 여의도 등, 70년대는 대덕연구학원도시, 창원과 여천 공업도시, 구미공단 배후도시, 서울강남 신시가지, 과천과 반월 등이 대규모 주거도시로 성장했다.

80년대 들어서는 대도시권 도시문제 해결을 위해 주택 정책적 측면의 접근이 시작됐다. 상계 목동 등이 신시가지 확장형 신도시로 건설됐다. 대전둔산 및 계룡지구 등 일부 행정기능 이전을 위한 신도시도 건설됐다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)