경영효율화를 주장하는 재계와 정규직 전환을 요구하는 노동계의 목소리가 대립할 것으로 보여 하도급 근로자 제도에 대한 노사정의 합의가 필요하다는 것이 전문가들의 지적이다.

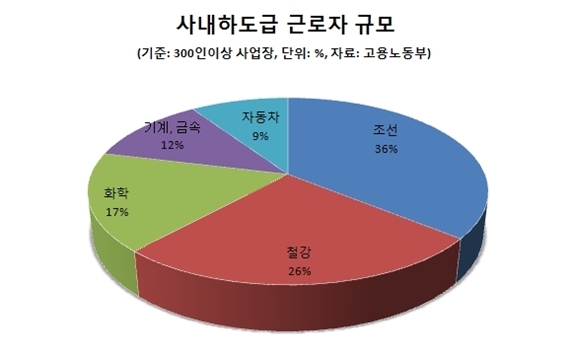

26일 고용노동부에 따르면 2010년 기준 300인 이상 기업 1939개 사업장 중 41.2%가 사내 하도급 근로자를 활용하고 있다.

현대차만 하더라도 2년 이상 근무한 사내 하도급 근로자가 5000~6000명으로 파악돼 정규직으로 전환되지 않을 경우 줄소송현상도 예고된다.

이에 따라 대책마련을 미룰 수 없게 됐다.

정부가 먼저 움직였다. 적정 도급과 불법 파견을 구분할 수 있는 업종별 매뉴얼을 만들기로 한 것이다. 발간 시기는 개정된 비정규직법이 적용되는 오는 8월로 잡았다.

고용부는 특히 업종별 특성을 감안, 서울지역은 서비스업종, 경남은 조선업, 구미는 전자업종 등 지역별·업종별로 구분해 대형 사업장 위주로 점검하겠다는 방침이다.

하지만 쟁점은 남아있다. ‘2년’이라는 기간때문이다.

전국경제인연합회 관계자는 “모든 사내하도급 근로자를 정규직으로 전환하라는 것이 아니다”고 잘라 말했다.

이 관계자는 “정규직과 같은 라인에서 근무하고 현대차처럼 본사의 지휘 및 감독을 받는 노동자만 해당되는 것”이라며 “노동계가 이번 판결을 계기로 유사 소송을 제기하며 투쟁분위기를 조성할 경우 산업현장의 혼란이 커지면 누가 책임질거냐”고 우려했다.

다만 판결대로 2년 이상 일한 근로자에는 직접고용을 해야 한다는 입장을 보였다.

노동계도 비슷한 고민을 내놨다. 민주노총 관계자는 “일부 업체는 분명 2년이라는 기간이 채워지기 전에 근로자를 교체하는 쪽으로 꼼수를 부릴 수 있을 것”이라고 말했다.

전문가들은 정부가 먼저 위장도급 및 불법파견 문제를 해결하려는 적극적인 의지를 보여야 한다고 지적한다.

김종진 한국노동연구소 연구위원은 “정부가 매뉴얼을 만드는 것은 고무적인 일”이라고 평가하면서도 “다만 초에 매뉴얼 작업부터 정부 부처 관계자 뿐 아니라 현장 전문가의 목소리가 반영될 수 있도록 해야 한다”고 말했다.

이어 김 연구위원은 “부작용이 생기지 않도록 정부가 노사의 조정역할을 철저히 해야할 때”라고 덧붙였다.

경제학의 관점에서 보면 파견근로에 대한 업종을 좀 더 늘려야 한다는 주장도 제기된다. 현재 파견근로자는 32개 업종에 한정돼 있다.

김용성 한국개발연구원(KDI) 공공투자정책 실장은 “정규직으로 전환하면서 드는 비용을 모두 감당하다보면 기업의 투자는 위축될 수밖에 없다”며 “파견 근로 업종을 확대하는 방안을 검토해봐야 할 것”이라고 조언했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)