코스피지수도 지난 11일 3% 가까이 급등해 악재 해소 효과를 누렸다. 하지만 다음날 다시 소폭 하락하며 지난달 말부터 이어온 1800 중반대로 형성된 박스권을 뚫지 못했다.

주가지수의 박스권 돌파를 가로막는 가장 큰 요인은 중국이다. 한국 경제와 밀접한 관련을 맺고 있는 중국 경제가 최근 뚜렷한 경기 둔화세를 보이며 경착륙(급격한 경기 냉각) 우려까지 받고 있기 때문이다.

이에 투자자들의 관심은 중국의 2분기 경제성장률과 기업들의 실적 발표로 모아지고 있다.

김지원 미래에셋증권 연구원은 "미국 관련 우려가 해소됐지만, 중국 경기의 둔화세와 국내 기업들의 부진한 실적 전망 등은 여전히 증시의 변동성을 키우고 있다"며 "다만 두 요인은 이미 어느 정도 시장에 알려져 코스피지수의 조정이 진행되더라도 낙폭은 제한적일 것"이라고 전망했다.

◆ '버냉키 효과' 하루 만에 끝

벤 버냉키 미국 연방준비제도이사회(Fed) 의장은 지난 10일(현지시간) 전미경제연구소(NBER) 연설에서 "당분간 양적완화 축소는 없을 것"이라는 뜻을 내비쳤다.

이에 다음날 세계 증시는 급등했다. 미국 증시는 사상 최고치를 기록했고, 코스피도 2011년 12월 21일이후 1년6개월여만에 가장 큰 폭으로 올랐다.

그러나 '버냉키 효과'는 하루 만에 끝났다. 12일 코스피지수는 0.41%(7.62포인트) 하락하며 장을 마쳤다.

증시가 미국 출구전략 우려 해소에도 반짝 상승에 그친 가장 큰 이유는 중국 경제가 부진한 모습을 보이고 있기 때문이다.

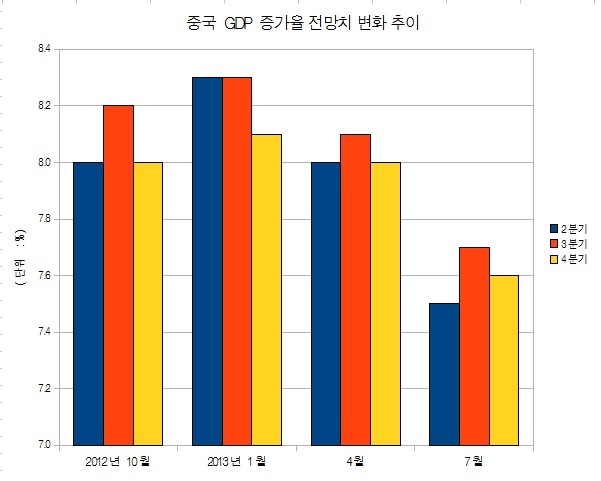

실제 15일 발표 예정인 중국의 2분기 국내총생산(GDP) 증가율은 개혁개방 정책이 본격화된 이후 최저인 7.5% 수준에 머물 것으로 전망된다. 하반기에는 7% 이하로 떨어질 것이란 예측도 있다.

중국의 성장 동력인 수출도 지난달 증가율이 전년 동기 대비 3.1% 줄었다. 중국 수출이 감소한 것은 2012년 1월 이후 처음이다. 수입도 6% 정도 늘 것이란 예상과 달리 0.7% 줄면서 5월에 이어 감소세를 이어 갔다.

문제는 중국 경기의 둔화가 전체 수출의 4분의1 가량을 중국에 기대고 있는 한국 경제에도 큰 부담이 될 수 있다는 점이다. 중국 정부가 경기부양책에 소극적인 모습을 보이는 점도 부담이다.

임동락 한양증권 연구원은 "중국 정부의 경제 정책은 인위적인 내수 시장 부양에 초점이 맞춰진 것이 아니라 경제 개혁을 통한 체질 개선"이라며 "부진한 경제 지표로 중국 정부의 정책에 변화가 생기면 증시에 유리하지만 반대의 경우에는 상승 동력이 약화될 것"이라고 설명했다.

김기배 삼성증권 연구원도 "중국의 경제성장률이 시장 예상치를 밑돈다면 규제와 성장 사이에서 중국 정부의 고민이 깊어질 것"이라며 "하지만 시진핑 정부가 단기적인 성장률 개선보다는 개혁을 통한 중장기 성장 동력 확보에 방점을 두고 있어 경기부양책이 실제로 시행될 가능성은 제한적이다"고 전했다.

◆ 기업들 2분기 실적은?

기업들의 2분기 실적 전망이 어두운 것도 증시의 변동성을 키우고 있다.

증권정보업체 에프엔가이드에 따르면 주요 상장사 181곳의 올해 2분기 영업이익은 총 30조원 정도로 추정된다. 이는 지난해 같은 기간보다 12% 늘어난 수치지만 지난 2월 추정치인 34조원보다는 크게 줄어든 것이다.

기업들의 영업이익 절대 규모는 지난해 하반기 이후 꾸준히 늘고 있지만 이익 추정치가 계속 줄면서 시장은 부정적으로 반응하고 있다. 하반기 실적 전망도 더욱 나빠질 수 있다는 우려가 커지기 때문이다.

삼성전자가 2분기 9조5000억원이라는 사상 최대 실적을 달성했지만 주가는 오히려 약세를 보인 것이 한 예다.

김경덕 부국증권 투자전략팀장은 "전기전자와 통신업종은 꾸준한 이익을 내고 있는 반면 경기민감주들의 실적은 악화될 것으로 예상된다"며 "주가 회복을 위해서는 이익 추정치의 하향 조정이 멈추고 미국과 중국, 유럽의 경기 회복이 선행되야 한다"고 진단했다.

이대상 대신증권 연구원은 "주요 상장사 169곳을 조사한 결과 올해 2분기에 시장 전망보다 실적이 좋을 것으로 예상되는 기업은 15개에 불과했다"며 "반면 어닝쇼크가 예상되는 기업은 58종목이나 되는 만큼 투자에 주의해야 한다"고 전했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)