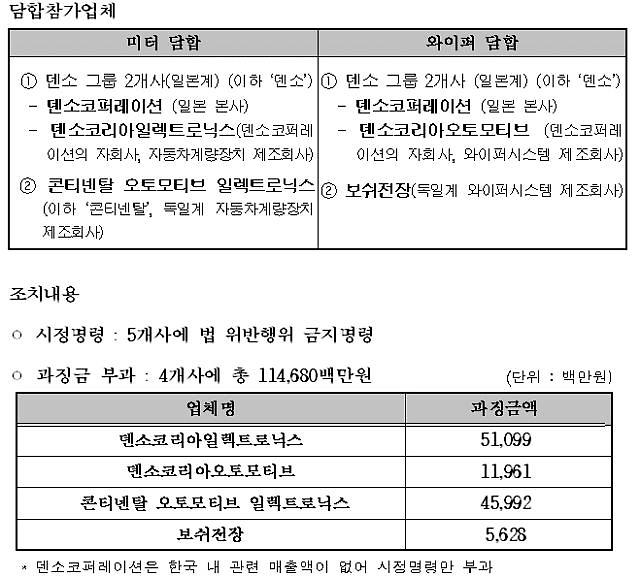

23일 공정거래위원회에 따르면 현대·기아차가 발주한 자동차 계기판 및 와이퍼 입찰을 담합한 5개 외국계 자동차부품업체는 총 1146억8000만원의 과징금이 부과되고 검찰에 고발 조치됐다.

현대·기아차에 담합을 실시한 곳은 계기판 입찰을 담합한 일본계 덴소코퍼레이션과 자회사인 덴소코리아일렉트로닉스(510억9900만원), 독일계 콘티넨탈 오토모티브 일렉트로닉스(459억9200만원) 3곳과 와이퍼 입찰을 담합한 덴소코퍼레이션과 자회사인 덴소코리아오토모티브(119억6100만원), 독일계 보쉬전장(56억2800만원) 3곳으로 모두 5개 업체다.

공정위에 따르면 덴소와 콘티넨탈은 현대·기아차가 2008년 1월부터 2012년 3월까지 발주한 소나타(LF), 아반떼(MD), 그랜져(HG), 카니발(YP) 등 총 21개 차종의 계기판 입찰에 참여하면서 낙찰예정자 등을 합의했다.

담합을 주도한 업체는 수주받기로 합의한 업체가 들러리 업체보다 통상 5% 내외로 낮게 견적서를 제출하는 방식으로 현대·기아차가 발주한 총 21개 입찰을 담합한 것으로 드러났다.

사실상 계기판 시장을 양분하고 있는 이들 업체 간의 담합이 종료된 지난해 3월 이후 입찰부터는 다시 업체 간 가격경쟁이 치열해지면서 견적서의 가격 차이가 최대 22%까지 벌어지기도 했다.

와이퍼 입찰과 관련해 덴소와 보쉬전장은 현대·기아차가 2008년 8월부터 2009년 2월까지 발주한 아반떼(MD), 프라이드(UB), 소나타 왜건형(VF) 등 총 6개 차종의 입찰을 담합했다.

이들 업체는 현대·기아차 측으로부터 개별적으로 견적요청서가 나올 때마다 서로 투찰가격을 알려주면 이보다 높게 또는 낮게 견적서를 제출하는 방식으로 낙찰에 참여했다.

특히 이들 업체는 저가 수주 경쟁을 지양하고 적정한 수익성을 확보하기 위해 담합을 벌인 것으로 나타났다. 특히 비밀을 유지하기 위해 유선 등 증거가 남지 않는 방식으로 연락을 하면서 의견을 조율해왔다.

공정위는 이번 담합 적발이 현대·기아차의 차량 약 1100만대(생산예정 차량 포함)와 관련 있을 것으로 보고 있다.

신동권 공정위 카르텔조사국장은 “자동차 부품 국제카르텔에 대한 이번 제재는 미국과 유럽연합(EU)·일본 경쟁당국에 이어 4번째”라며 “특히 미국·EU 등 경쟁당국과의 긴밀한 공조 속에 적발했다”고 설명했다.

신 국장은 이어 “공정위는 증거인멸 방지를 위해 미국 법무부 반독점국과과 함께 한국·미국에서 각각 동시 현장조사를 실시했고 이후 미국·EU 등 주요국과 적용법리 등 사건 관련 중요 정보를 교환했다”면서 “직접적인 피해를 받은 현대·기아차뿐만 아니라 소비자도 최종적인 피해자”라고 덧붙였다.

이와 관련해 현대·기아차 측은 이들 담합이 실질적인 차 값에는 크게 영향을 주지 않는다는 설명이다.

현대·기아차 관계자는 "낙찰가와 납품가는 분명히 다르다"며 "이들이 담합을 했을지언정 우리도 다각도로 노력해 납품가에 대한 적정선을 산정하기 때문에 이들 담합으로 인해 차 값에 전가 될 확률은 거의 없다고 보는 것이 맞다"고 말했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)