특히 전국 주요 뱃길에 배치된 해상교통관제시스템(VTS)는 해양수산부와 해양경찰청이 따로 관리해 업무의 혼선을 빚고 있다. 이번 세월호 사고에서도 이같은 이원화 문제로 초기대응에 허점을 드러났다.

세월호가 전남 진도 해상에서 빠르게 침몰하는 과정에서 VTS가 해수부와 해경으로 이원화된 탓에 사고초반 귀중한 11분을 허비한 것이다.

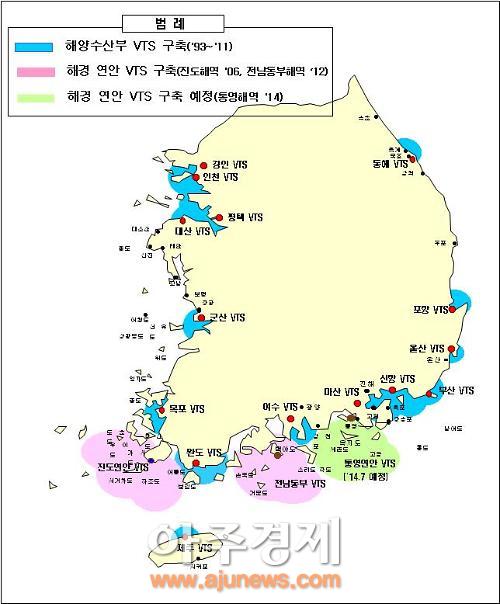

▲해양수산부와 해양경찰청이 구축한 해상교통관제시스템(VTS) 현황.

골든타임에서 작동하지 못한 VTS를 두고 책임공방도 치열하다. 해경은 진도VTS로 세월호 조난 신고가 왔다면 해경이 보유한 경비정을 활용해 즉각 구조에 나서 인명 피해를 줄였을 것이라는 설명이다.

두 기관이 서로 책임공방을 벌이는 사이 세월호에서는 302명의 실종자가 발생했다. 두 기관 모두 스스로 장담하던 첨단 관제망이 순식간에 무용지물이 된 순간이다.

VTS는 해수부와 해경이 대대적인 홍보를 통해 구축한 시스템이다. 해수부는 지난 4월부터 항만관제시스템을 항만 외곽해역까지 확대했다. 총 관제구역은 기존 5524㎢에서 2871㎢ 넓어진 8395㎢로 늘어났다고 홍보했다. 서울시 넓이의 4.7배 크기라는 점도 부각시켰다.

또 지난 2008년부터 2012년까지 5년간 선박사고 발생건수가 연평균 234건인데 관제구역 내에서는 연평군 29건으로 항만당 1건에 불과했다고 VTS 기능을 적극적으로 소개했다.

해경 역시 해수부 못지않게 VTS가 해양사고를 예방하는데 기여하고 있다는 입장을 견지했다. 오는 7월 통영연안VTS 개통을 앞두고 향후 2022년까지 7개 연안VTS 설치를 목표로 하고 있다며 해양 선박안전사고에 자신감을 나타냈다.

그러나 두 기관이 자랑하던 VTS는 세월호 침몰 당시 계륵으로 전락했다. 진도VTS는 아예 기능을 상실했고 사고 지점에서 80km나 떨어진 제주VTS는 신고를 접하고 관할구역을 찾는데 시간을 소비하며 구조작업이 지연됐다.

이처럼 VTS가 제구실을 못한다는 지적이 불거지자 해경은 23일 “VTS가 모든 선박 항적을 실시간 추적하는 것은 불가능하다”라고 해명했다.

당시 진도 VTS 관제구역이 제주도 면적의 2.2배인 3800㎢로 넓고 사고 당시 160여척의 많은 선박이 다녔기 때문에 모든 선박의 항적을 실시간 추적하며 관리하는 것은 현실적으로 불가능하다는 것이다.

이는 VTS 주요 업무를 선박 간 충돌, 위험지역에서의 선박 좌초 방지로 규정해놓은 대책본부가 정작 관련 업무를 할 수가 없다고 스스로 무능함을 인정한 셈이다.

이에 대해 전문가들은 VTS 뿐만 아니라 해양안전을 관리하는 창구가 일원화되고 행정공무원이 아닌 전문가 풀이 필요하다는 견해다.

이윤철 한국해양대 해사수송과학부 교수는 “이번 사고를 계기로 VTS는 전문인력을 갖춘 해수부가 일괄 관리해야 한다”며 “해경은 해상사고 구조나 불법항해·정박 단속 등을 전담하는 식으로 역할을 명확히 나누는 쪽으로 시스템을 재편해야 한다”고 제안했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)