[아주경제 DB]

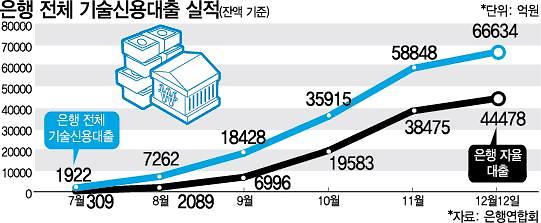

25일 금융권에 따르면 지난해 7월부터 시작된 기술신용대출 실적이 지난해 말 기준 8조9000원에 달했다.

기술신용대출은 담보나 현금 창출 능력이 부족한 중소기업을 대상으로 기술신용평가기관(TCB)의 평가서를 통해 신용대출을 해주는 것을 말한다.

월별 증가액을 보면 지난해 7월 2000억원에도 못 미치던 것이 8월5000억원, 9월 1조1000억원, 10월 1조7000억원, 11월 2조2000억원으로 매월 급증했다. 특히 12월에는 증가액이 3조원을 넘어섰다.

이에 당국은 올해 기술금융 목표를 지난해보다 훨씬 높은 20조원으로 늘려 잡았다. 신제윤 금융위원장은 "중소기업들이 기술금융을 통해 자금을 조달할 수 있는 규모를 수년 내 100조원까지 끌어올리겠다"며 "기술금융은 기업, 금융사, 국가경제가 상생할 수 있는 1석3조의 금융"이라고 강조한 바 있다.

문제는 기술금융이 실제 중소기업 자금 조달에 별다른 도움을 주고 있지 못하다는 점이다.

국민, 신한, 우리, 하나, 농협, 외환은행 등 6대 은행의 지난해 하반기 기술금융 실적은 6조원에 육박한다. 이는 중소기업 전문 국책은행인 기업은행을 제외한 기술금융 실적(6조7000억원)의 대부분을 차지하는 수준이다.

하지만 이들 6대 은행의 중소기업대출(자영업자대출 제외)은 지난해 6월 말 157조원에서 지난해 말 157조8000억원으로 8000억원 늘어나는 데 그쳤다. 이는 기술신용대출 증가액(5조9000억원)의 7분의1에도 못 미치는 수준이다. 일부 은행의 경우 되레 중소기업 대출이 줄어들기도 했다.

이에 대해 은행 담당자들은 "정부의 독려를 못 이긴 '눈가리고 아웅'식 실적이 많다"고 귀띔했다.

기술금융 실적 부풀리기에 쓰인 대표적인 수법은 대출 갈아타기와 자영업자대출이다.

실제로 8조9000억원의 기술금융 실적 중 신규 거래기업에 대한 대출은 35%에 불과했다. 나머지 65%는 은행들이 기존에 거래하던 기업에 대한 대출이었다.

시중은행 관계자는 "기존 거래 기업이 일반대출로 받아도 될 대출을 기술신용대출로 갈아타기를 하도록 유도해 기술금융 실적을 올린 것이 많다"며 "올해도 당국이 실적을 독려하니 비슷하게 나갈 수밖에 없을 것 같다"고 말했다.

이와 함께 베이비부머의 대규모 은퇴와 함께 지난해 급증한 자영업자 대출을 활용해 기술금융 실적을 올리는 경우도 빈번했다. 자영업자대출의 경우 통계상 '중소기업대출'로 분류된다는 점을 악용한 것이다. 이에 대부분 은행이 상당액의 자영업자대출을 기술신용대출에 포함시켰다.

한 시중은행 여신 담당부장은 "기술평가 기반이 제대로 갖춰지지 않았는데, 갑자기 기술금융을 확대하라며 은행별 실적까지 매기면 어떻게 하느냐"며 "결국 일반대출, 자영업자대출 등을 다 끌어다 실적을 메울 수밖에 없었다"고 토로했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)