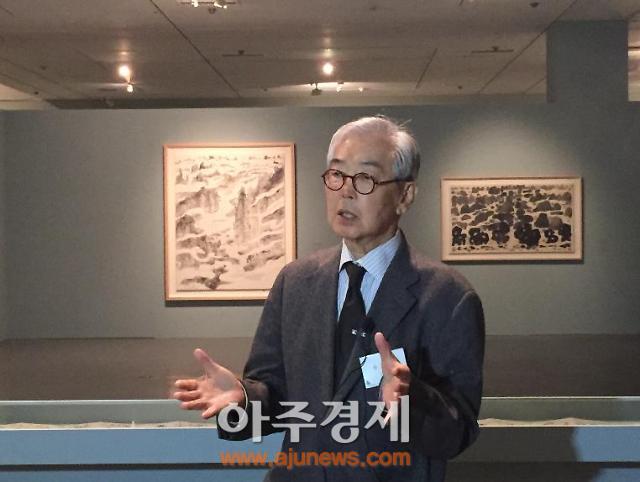

[우현 송영방화백이 국립현대미술관 과천관에 전시된 신작 홍매화 작품앞에서 포즈를 취했다. 사진=박현주기자 ]

한국화가 우현(牛玄) 송영방(79)화백이 매화를 병풍에 그려낸 신작앞에서 "한국화가로서 매화를 잘 그리고 싶었다"고 말했다.

"설한을 이기고 추위를 이기고, 그 도장지에서 아름다운 꽃을 피우는 그런 지조때문에 매화를 좋아하게 됐다"는 송화백은 "화가중에는 매화를 아내를 삼고 학을 아들로 삼은 매처학자라는 사람도 있다"면서 매화 예찬을 했다.

8폭짜리(308cm)병풍에 나온 매화는 철골같은 강인함과 필묵의 유연함이 조화를 이룬다. 병풍을 뚫고 나갈듯한 매화가지의 기운생동함이 울려퍼진 종소리처럼 진한 울림을 전한다. 수묵의 담백함속에 추위를 이기고 꽃망울을 터트린 주홍빛 매화꽃송이는 생생함을 더한다.

송 화백의 작품세계를 조명하는 대규모 회고전이 국립현대미술관 과천관에서 열리고 있다. 국립현대미술관이 기획한 한국 현대미술 작가 시리즈의 한국화 부문 두 번째 전시다. 전통 문인화의 진면목을 보여주는 담박한 수묵의 세계, 한국적인 아름다움을 보여준다.

전시 제목은 '오채묵향'(五彩墨香). 동양회화에서 다섯 가지 먹빛은 먹의 농담(濃淡)과 건습(乾濕), 초(焦) 또는 흑(黑)을 말하는 것으로, 곧 먹색의 풍부한 변화를 의미한다.

1936년생인 작가는 1961년 묵림회(墨林會) 창립에 참여하는 등 새로운 추상수묵을 꾀해 담담하고 소박한 자연주의적 화풍으로 특유의 작품세계를 보여왔다.

전시장에서 만난 송 화백은 자신의 수묵의 정갈한 작품과 꼭 닮았다. 평생 교육자(동국대 교수)로 문인화가로 지내온 화백은 세속적 영합을 떠난 '현대적인 선비'같은 모습이다.

그는 "옛것을 팽개치지 말고 거기서 새로움을 찾아내야 한다"며 옛것을 익히고 새것을 알아가는 온고지신(溫故知新)의 정신을 강조했다.

송 화백은 요즘 시대가 "서양화에 너무 매몰됐다"면서 "한국화는 예부터 내려오는 토산품 취급을 많이 받는다"고 지적했다. "아파트 문화에 한국화가 안어울린다는 말은 어불성설입니다. 바다 건너서 온 남의 것이 더 아름답다고 기웃거리는 이 시점에 우리 것이 아름답다는 긍지가 필요합니다."

이번 전시에는 1960~1970년대 실험성 짙은 추상화 계열 작품, 실경산수(實景山水), 작가가 독자적 양식으로 발전시킨 반추상의 산수화, 사군자(四君子)와 화조, 인물, 동물화 등 다양한 그림 50여점이 소개된다.

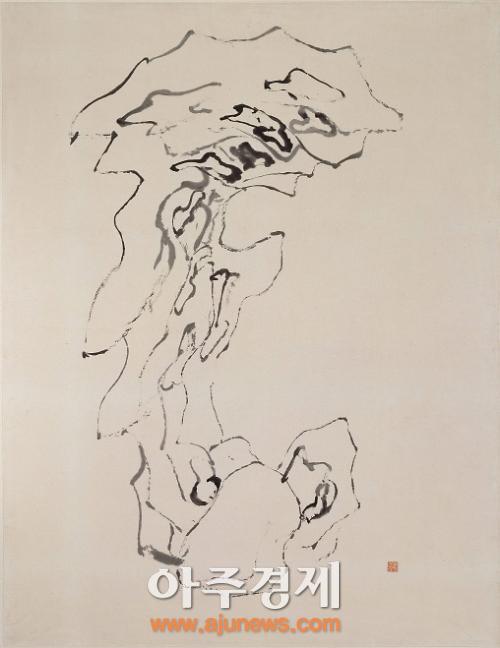

특히 1969년에 그린 추상화같은 '운근'이 눈길을 끈다. 필선으로만 이뤄진 돌 그림이다.

[운근(雲根), 1969, 한지에 수묵, 90×69cm]

괴석에 심취해 괴석 수집가로도 유명한 송 화백은 “괴석을 그리기가 가장 힘들다”고 했다. 그는 "돌은 운근(雲根)이라고도 하고 천주지골(天株地骨)이라고도 한다. 하늘기둥이요, 땅 뼈다귀라고 한다”면서 "괴석을 보면 산수의 경치가 아니라 추상적인 생각이 더 많이 떠오른다"고 했다.

화백은 " 집 마당에 있는 괴석들을 보며 저렇게 무위한, 사람이 일부러 하고자 하지 않았는데도 어떻게 저런 조형이 생겼나 생각을 하면서 여러가지 발상을 떠오른다"고 했다. 그는 사물의 형태보다는 정신을 강조하는 '사의(寫意)적' 작품세계를 추구한다. 송화백은 "흉중구학(胸中丘壑·마음 속에 언덕과 골짜기의 심상이 있다는 뜻)이라는 말이 있듯이 화가는 대상을 보고 그림을 그리지만, 투철한 상상력과 조형감각이 있어야 된다. 나는 그런 것을 높이 산다”고 했다.

이번전시는 문인화 전통이 사라져가고 있는 오늘날 담담하고 소박한 예술세계를 보여주며 자연주의적인 한국의 미감을 일깨운다.

3살때부터 붓을 잡았다는 그는 "흐느적거리는 붓이 직선을 긋는게 신기했다"며 70여년간 붓맛과 묵향속에 살고 있다. "사람이 죽으면 '학생신위부군'이라고 쓴다. 평생 공부해라는 뜻이다. 작품세계를 '자기화'하고 득도하는 것은 매우 어려운 일이다. 나는 지금도 공부를 하고있다. 앞으로도 열심히 해서 목숨이 붙어 있는 한 더 좋은 그림을 보여주고자 노력하겠다." 전시는 6월28일까지. (02)2188-6000

[■우현 송영방화백=1936 경기도 화성 출생, 1960 서울대학교 미술대학 회화과 졸업, ▲제 9회 ⟪대한민국미술전람회⟫ 특선, 1961 ⟪묵림회(墨林會)⟫ 창립 참여, 1966 ⟪대한민국미술전람회⟫ 추천작가, 1968 ⟪대한민국미술전람회⟫ 초대작가,⟪대한민국미술전람회⟫ 심사위원, ▲1969-1976 이화여자대학교 미술대학 강사, 1976~1994 사단법인 월전미술문화재단 이사, 1980~1981 ⟪동아미술대전⟫ 심사위원, 1980~2003 동국대학교 예술대학 교수, ▲1984 ⟪대한민국미술대전⟫ 심사위원 및 운영위원, ▲1996 서울시 문화훈장 및 문화상, 미술상 수상, 1998 자운 대율사(慈雲 大律師) 영정(影幀) 해인사 영정각 봉안 ▲1999~2000 동국대학교 예술대학 학장, 2003 동국대학교 예술대학 정년퇴임, 동국대학교 예술대학 명예교수, ▲2003~2011 서울시립미술관 운영위원회 자문위원, 2005 경향신문사 주최 ⟪경향미술대전⟫심사위원장, 2008 조선일보사 제정 이중섭미술상 심사위원 ▲주요 소장처:대영박물관, 메트로폴리탄 미술관, 샌프란시스코 아시아박물관, 세카이 미술관, 국립현대미술관, 서울시립미술관, 서울대학교 미술관, 고려대학교 박물관, 한림미술관, 제주현대미술관 등]

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)