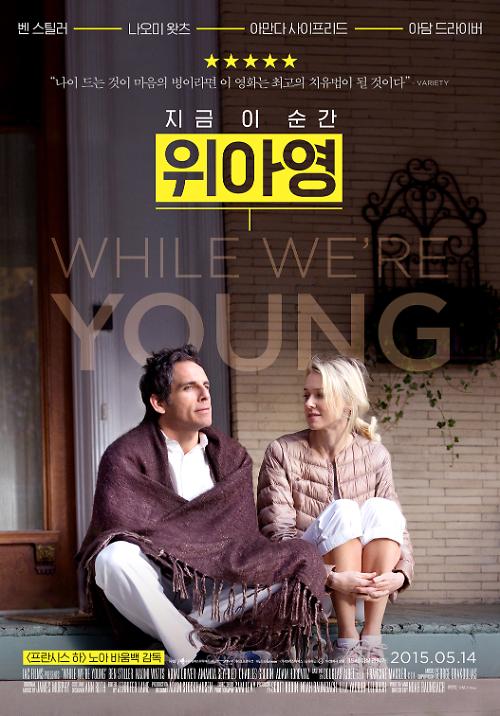

[사진=영화 '위아영' 포스터]

영화 ‘위아영’(감독 노아 바움백)은 ‘젊음’과 ‘나이듬’의 사이를 오가는 작품이다. 원제 ‘while we're young’은 우리가 젊었을 때를 뜻한다.

다큐멘터리 감독으로 초창기에 뛰어난 감각을 보였던 조쉬(벤 스틸러)는 아내 코넬리아(나오미 왓츠)와 행복한 듯 행복하지 못한 무료한 일상을 살고 있었다. 40대의 둘은 아이를 갖고 싶었지만 유산의 아픔으로 인해 아이를 갖지 않기로 했다. 문제는 제일 친한 친구인 마리나(마리아 디지아)가 아이를 낳으면서다.

아이를 먼저 낳은 게 인생의 선배인양 자꾸만 아기를 가지라고 재촉한다. 코넬리아도, 조쉬도 못마땅하지만 마땅히 친구도 없어 관계를 유지한다.

“당신의 다큐멘터리는 최고다”라는 평에 마음을 연 조쉬는 코넬리아와의 저녁 자리에 둘을 초대한다. 20대이지만 휴대폰 검색을 거부하고, 오로지 기억력에 의지하는 제이미와 다비의 모습에서 조쉬는 아날로그적인 감성을 느낀다.

[사진=영화 '위아영' 스틸컷]

코넬리아는 “뭔가 야심이 넘치는 친구인 것 같다”고 조쉬의 주의를 환기시키지만 소용이 없다. 그렇게 넷은 24시간 중에 12시간은 함께 보낸다. 같이 사이비 종교의 의식에도 참가한다. 코넬리아는 다비와 함께 힙합 교습도 소화한다. 젊어진다는 기분 탓인지 뜸했던 섹스도 열정적으로 변했다.

제이미의 다큐멘터리는 페이스북을 개설하고 처음으로 연락한 오래전 친구를 찾아가 온라인이 아닌 오프라인으로 대화를 나눈다는 설정. 우연히 첫 번째 친구가 아프가니스탄에서 군복무를 한 친구 켄트(브래디 코베)였고, 외상 후 스트레스 장애를 겪은 그가 병원에 입원해 있다는 소식을 접한다.

켄트의 증언은 9·11 테러 이후 미국이 벌인 아프가니스탄 전쟁의 한 단면을 볼 수 있는 좋은 다큐멘터리 소재였다.

그러나 조쉬는 제이미의 다큐멘터리가 완성돼 갈수록 자신의 다큐멘터리는 뒷전으로 밀린다는 현실을 자각한다. 재능과 함께 뛰어난 감각을 소유한 제이미는 조쉬에게 있어 애정과 함께 시기의 대상인 것이다.

노아 바움백 감독은 ‘위아영’을 통해 삶에 대한 고찰을 유쾌하게 풀어냈다. ‘늙어감’을 피할 수는 없다. 사람이 젊어질 수 없다. 시간이 지날수록 나이가 드는 것은 피할 수 없는 ‘현실’인데, 젊은 친구들과 있다고 해서 내가 젊어지는 것은 아니다. 그렇다고 나이가 든다는 것이 그렇게 슬픈 일만은 아니다. 조쉬가 제이미를 좋아했던 이유는, 무언가에 얽매이지 않는 젊음의 감각도 있지만 가장 큰 요인은 제이미나 다비가 젊지만 옛 감성이 있기 때문이었다. 즉, 조쉬와 코넬리아는 제이미와 다비를 통해 자신들의 젊은 시절을 반추할 수 있어서였다.

미국 시카고선타임즈는 노아 바움백 감독에 대해 “마치 예리하던 전성기 시절의 우디 앨런을 보는 것만 같다”라고 극찬했다.

우디 앨런이 ‘위아영’을 본다면 어떤 생각이 들까? 노아 바움백 감독의 젊은이 부러울까?

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)