특히 국내 이동통신 요금이 경제협력개발기구(OECD) 국가 가운데 비교적 저렴한 수준임에도 불구하고, 우리나라의 가계통신비 부담은 과중하다는 주장이다.

하지만 이러한 포퓰리즘은 결국 이통시장을 왜곡시켜 기술 혁신을 저해하고, 소비자 후생도 후퇴시켜 국내 정보통신기술(ICT) 산업의 근간을 흔들 수 있다고 전문가들은 우려한다.

29일 OECD가 발표한 '디지털 이코노미 아웃룩 2015' 보고서를 보면, 작년 9월 기준 음성·문자·데이터 사용량에 따라 5개 구간으로 나눠 매긴 국가별 요금 순위에서 한국은 8∼19위를 차지했다. 이번 조사는 OECD에 가입한 34개 회원국을 대상으로 이뤄졌다.

OECD는 2년마다 회원국의 통신 인프라 전반을 조사해 결과를 발표한다. 2013년 보고서에서는 한국의 요금 순위가 11∼20위였으므로 구간별로 각각 1~8계단 개선됐다.

이에 대해 일부 시민단체는 OECD 통계는 2세대(2G), 3세대(3G), 4세대(4G)를 구분하지 않았고, 우리나라 이동통신 이용자의 대부분을 차지하는 롱텀에볼루션(LTE) 이용자의 통신요금 부담이 충분히 반영되지 않았다며 반박하고 있다.

하지만 OECD뿐 아니라 각종 국제 이동통신요금 비교에서는 국내 요금 수준은 저렴한 편으로 조사되고 있다.

지난 5월 발표된 2015년 1분기 메릴린치 보고서에 따르면, 2014년 우리나라 분당 평균 음성 요금(RPM) 수익은 OECD 22개국 가운데 5번째로 저렴하며, 평균 대비 43.5% 수준으로 나타났다.

작년 7월 발표된 일본 총무성 국제 이동통신요금 비교를 봐도 국내 요금 수준은 스마트폰 비교 시 시장환율 기준으로 가장 저렴했으며, 구매력평가(PPP) 환율 기준으로도 저렴한 쪽에서 1~2위 수준이었다. 피처폰 비교 시에도 PPP 환율 기준으로 세 번째로 저렴한 것으로 파악됐다.

업계 관계자는 "국제 통계를 보면 우리나라 이동통신 요금은 저렴한 편"이라며 "더 이상 국내 요금이 비싸다고 주장하는 것은 불필요한 논란만 일으키는 것"이라고 말했다. 그는 또 "최근 일부에서 제기되고 있는 ‘기본료 인하 및 폐지’ 등의 주장은 이러한 요금 수준의 정확한 현황을 간과하고 있을 뿐 아니라, 통신요금의 구성 체계 및 현 통신산업 상황을 이해하지 못하는 것"이라고 지적했다.

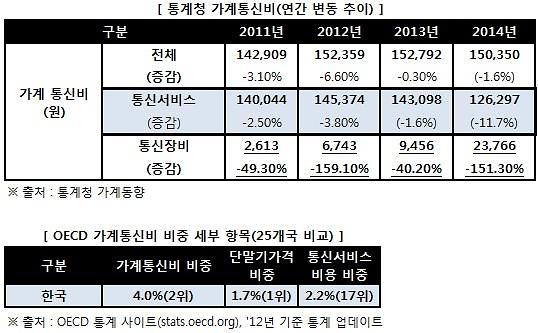

이밖에 인위적인 요금 인하를 주장하는 일부 정치권 및 시민단체 등에서는 우리나라의 가계통신비 부담이 과중하다며, 2013년 OECD 보고서를 근거로 들고 있다. 우리나라 가계통신비 비중 및 지출액이 OECD 회원국 중 가장 높은 수준(지출액 기준 3위·비중 1위)으로 나타났다는 것이다.

그러나 전문가들은 OECD 가계통신비 비교가 국가별 통계기관이 제출한 자료를 그대로 활용하므로 국가별 상이한 기준·상황 등으로 인해 정확한 비교가 어렵다고 입을 모은다.

실제로 2013년 OECD가 발표한 자료에 따르면 일부 국가는 유선 비용을 가계통신비에 포함하지 않고, 유무선 비용 구분 없이 총 통신비만 제출하는 국가도 있다.

무엇보다 이통 3사는 ‘데이터 중심 요금제’를 잇달아 출시하고, 이를 통해 소비자 혜택 측면에서의 경쟁이 본격화되고 있어 인위적인 요금 인하는 지양해야 한다는 게 업계 전문가들의 중론이다. 기본료 폐지 또는 인하 시, 제공량 축소 및 통화료 인상이 불가피하다는 까닭에서다.

특히 기본료 폐지 시, 적자 전환에 따라 정상적 사업 영위 자체가 어렵다는 주장이다. 2014년 이통 3사 영업이익 합계는 2조1098억원(각사 사업보고서 기준)으로 기본료(7조5514억원)를 폐지할 경우 5조4416억원 적자로 전환된다.

민간기업인 통신사업자가 적자로 전환될 경우 국내 ICT 산업 기반이 와해되고, 국민의 통신 서비스 질이 저하되는 등 부정적인 파급효과를 초래할 것이라는 우려도 나온다.

이통 3사의 2013년 설비투자금액은 7조2000억원에 달하며, OECD 국가 중 매출액 대비 투자비 비중은 24.4%로 3위이며, 2005년 대비 41% 증가한 수치다.

업계 다른 관계자는 "이통사가 감가상각 완료로 투자비 회수가 완료됐다는 주장은 사실과 다르다"며 "대규모 설비투자가 지속됨에 따라 감가상각비 또한 지속해서 늘고 있다"고 말했다.

그는 이어 "LTE 도입 이후 이통 3사는 천문학적 투자를 지속하고 있다"며 "LTE 망 확대, 5G로의 진화 등과 함께 데이터 트래픽 폭증에 대비하기 위한 투자 부담은 지속해서 가중될 수밖에 없다"고 덧붙였다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)