[그래픽=김효곤 기자 hyogoncap@]

아주경제 이규하·신희강 기자 =정부가 실업 해소를 위한 돌파구로 자영업 지원에 나서고 있지만 결국, 경쟁 심화를 부추기고 있다는 지적이 나온다. 베이비붐 세대 은퇴에 따른 생계형 창업 이후 실업체증(滯症)이 더욱 가중되는 등 자영업자로 내몰린 과다 현상에 몸살을 겪기 때문이다.

8일 국회 및 정책기관 등에 따르면 한국의 취업자 중 자영업자 비중은 23.2%로 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데 다섯 번째다. 그 중 사회·경제적 여건을 고려한 평가를 보면 자영업자 비중이 가장 높은 그리스에 이어 두 번째로 높은 경쟁 상황에 처한 곳이 한국이다.

이는 자영업자의 경쟁이 치열한 멕시코, 이탈리아보다 높다.

지난달 국회 예산정책처가 공개한 '자영업자 지원 사업 평가' 보고서를 보면 우리나라 자영업자의 평균 매출액은 지난 2010년 990만원에서 2013년 877만원으로 감소했다.

그러나 올해 개인사업자 대출 증가액은 전체 기업대출 증가액의 절반을 넘어선 수준이다. 한국은행 통계를 보면 올해 개인사업자 대출 증가액은 전체 기업대출 증가액 44조4000억원의 52.5%를 차지하고 있다.

즉, 버는 돈에 비해 빚만 늘어나는 등 2013년부터 자영업자의 폐업이 개업보다 많은 지경이 됐다. 전문가들은 돈 빌려주는 정책이 자영업자 몰락에 일조한다는 지적을 내놓고 있다.

우리나라 자영업자 지원 정책은 1998년 외환위기에 따른 실업문제 해결을 위해 1999년부터 본격적으로 시행된 것이 첫 출발점이다. 당시 1955~1963년생인 베이비붐 세대의 은퇴로 준비되지 않은 생계형 창업자가 급격히 증가했다.

2010년 프렌차이즈 전성시대 역시 기업형 가맹본부의 횡포로 변질되는 등 자영업 생존률 저하의 간접요인으로 지목되고 있다. 특히 최근 내수침체로 인한 소득감소와 부동산 경기 침체에 따른 자산가치 하락 등 자영업자의 부채 및 파산률 증가는 엎친 데 덮친 격이다.

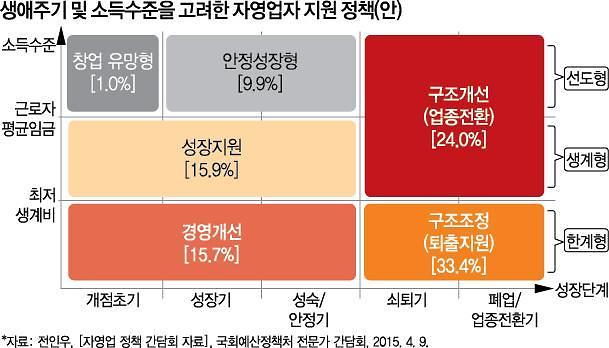

예산정책처는 보고서를 통해 “경기침체뿐만 아니라 음식·숙박업 등 특정 업종에 몰리며 경쟁이 심해지고 베이비붐 세대들의 퇴직으로 자영업 진입이 증가하면서 경영이 더 나빠질 수 있다”며 “정부는 경쟁이 덜하거나 유망업종으로 유도하고 창업을 위한 철저한 사전준비를 지원해야한다”고 설명했다.

또 “자영업 경쟁과다 방지를 위해 보다 적극적인 노력을 기울일 필요가 있다”면서도 “경쟁력을 상실한 자영업자의 경우는 신기술 유망업종으로 변경이나 자영업 퇴출을 통한 임금근로자로의 전환 등을 지원, 폐업 자영업자들이 저소득층 전락이 없도록 노력해야한다”고 제시했다.

한 경제 학자는 “정부는 경기 위기 때마다 자영업을 포함한 새로운 소기업의 창업이 경제성장과 일자리 창출의 강력한 원동력이라고 포장을 펼쳐왔다”며 “자영업 몰락의 돌파구로 ‘혁신형 창업’ 전략이 언급되고는 있지만 프렌차이즈산업 활성화에 따른 부작용이 그랬듯, 이에 따른 부작용도 연구해야할 필요가 있다”고 조언했다.

정부 관계자는 “올해부터는 중기청과 고용부가 합동으로 희망리턴패키지 사업을 통해 폐업 자영업자의 지원을 하고 있다”면서 “취업성공패키사업과 관련해 현재 중기청과 사업운영 체계 개선에 대한 논의도 하고 있다”고 말했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)