[그래픽=김효곤 기자 hyogoncap@]

아주경제 채명석 기자 = 한국은 유럽과 일본, 일본 등 앞선 선진국과 세계 1위 인구대국 중국이 갖고 있던 두가지 장점, 즉 자국 해운업계와 금융기관의 선박금융 지원 등이 없는 상황에서 맨바닥에서 조선산업을 일으켰다.

현대중공업이 태동할 당시 한국은 국적 해운사 기반이 미비했고, 선박발주 수요도 전무하던 데다가 운영선박의 수와 크기 등 규모는 너무 작았다. 초대형 조선소를 지어놓고 국내수요에만 대처했다가는 굶어죽을 수 밖에 없던 형편이었다. 이 때문에 처음부터 목표시장은 해외를 대상으로 해야만 했다.

범 정부차원의 지원이 있었다고 하지만 결국 조선산업을 키워낸 원동력은 오너의 강력한 기업가 정신 덕분이었다.

해운업을 영위한지 100년이 넘는 철옹성과 같은 유럽을 비롯해 미국, 중동 등 전 세계 선주를 대상으로 치열하게 영업을 해 선박을 수주했다. 이렇게 따온 물량을 최단기간 공기로, 동시다발적으로 수척을 건조하는 한국의 조선산업에 대해 해외에서는 “한국에서는 선박을 짓는 게 아니라 찍어낸다”고 표현할 정도다.

억척같이 만들어내며 하나씩 얻은 노하우가 하나하나 쌓이면서 점점 고부가가치 선박시장을 경쟁사보다 먼저 진출할 수 있었다.

STX그룹 미래연구원장(부회장)을 역임한 신철식 우호문화재단 이사장(전 국무조정실 정책차장)은 “선박은 디자인으로 승부가 결정된다. 배의 속도와 성능은 디자인을 어떻게 하느냐에 달려 있는데, 한국이 가장 잘해 세계 1등이 됐다”며 “가치를 보는 코드의 차이인데 문화와 역사, 철학 등에서 어마어마한 지적유산을 가진 한국의 잠재력이 발휘된 사례”라고 해석했다.

무에서 유를 창조한 경험이 있기에 한국은 경쟁국들의 치열한 추격에도 불구하고 아직까지 경쟁력을 갖고 있다.

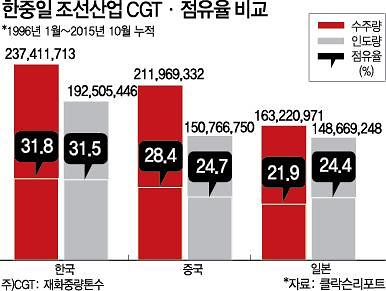

영국의 조선·해양조사기관인 클락슨리포트의 통계를 기반으로 1996년부터 2015년 10월까지 선박 수주량과 인도량을 집계한 결과, 이 기간 한국의 누적 선박 수주량은 7833척, 중국 1만3737척, 일본은 8774척이었다. 또 인도량은 한국 6416척, 중국 1만548척, 일본 8212척이었다. 척 수로만 보면 한국은 분명 중국은 물론 일본에도 뒤진다.

하지만 선박은 용도와 크기 등이 다양하고, 유조선과 컨테이너선은 적재하는 화물의 형태와 작업량이 달라 단순히 척수나 적재량을 나타내는 재화중량톤수(DWT)만으로 비교하기 어렵다. 조선업계는 수주 선박의 부가가치 계수를 곱해 이를 표준화한 ‘표준화물선환산톤수(CGT)’로 비교를 한다.

CGT를 기준으로 하면 수주량에서 한국은 2억3741만1713CGT로 전 세계 총 수주량(7억4641만5159CGT)의 31.8%를 차지, 중국 28.4%(2억1196만9332CGT), 일본 21.9%(1억6322만971CGT)를 앞섰다.

CGT로 척당 평균 CGT를 산출하면 격차는 더욱 커진다. 이 기간 한국이 수주한 선박 1척당 평균 CGT는 3만309CGT로 중국1만5431CGT, 일본 1만8603CGT는 물론 전 세계 평균 1만7927CGT보다 높았다.

인도량도 한국 1억9250만5446CGT로 전 세계 총 인도량(6억1016만3278CGT)의 31.5%를 차지해 중국 24.7%(1억5076만6750CGT), 일본 24.4%(1억4866만9248CGT)를 앞섰다.

이는 고부가가치 선박시장을 선점해 한국이 강세를 점하며 중국의 추격과 일본의 견제를 따돌릴 수 있었다는 것을 의미한다. 따라서 한국이 잘할 수 있는 강점을 충분히 살려내면 계속해서 시장 주도권을 유지할 수 있다는 게 업계의 입장이다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)