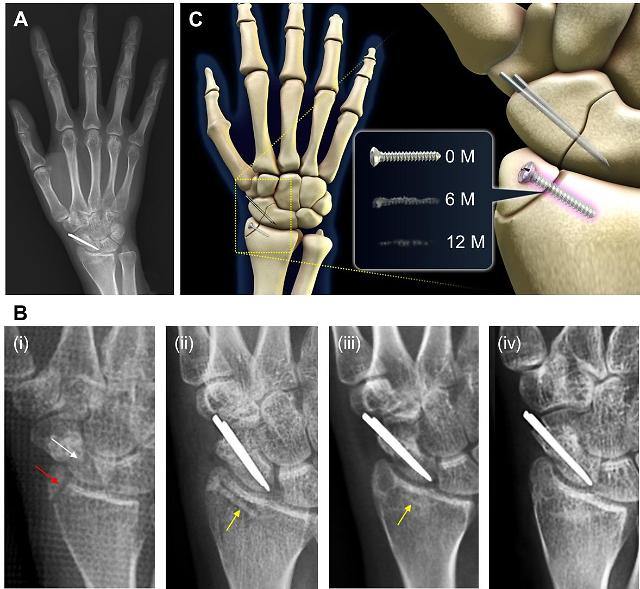

마그네슘 이식 1년 후 완전히 녹으면서 뼈가 치유된 임상결과. (A)요골(손바닥을 앞으로 한 자세에서 아래팔의 바깥쪽에 있는 뼈) 골절에 이식한 마그네슘합금 임플란트(MI)와 주상골 골절 부위에 스테인레스 임플란트(SI)를 이식 후 1년 후 환자의 X-ray 사진. (B)시술 경과에 따른 X-ray 사진. (i)시술 전 요골 골절과 주상골 골절 (ii)시술 직후 요골 골절에 식립한 MI(노란색 화살표)와 주상골 골절부에 이식된 SI (iii)시술 6개월 후 요골 골절에 이식된 MI와 주상골 골절부에 식립한 SI (iv)시술 12개월 후 경과. MI가 녹아서 없어졌다. (C)시술 경과에 따른 MI의 변화를 설명하는 모식도. 빨간색 화살표는 요골 골절, 흰색 화살표는 주상골 골절, 노란색 화살표는 MI를 나타낸다. [사진=KIST 제공]

아주경제 최서윤 기자 = 국내 연구진이 개발한 '몸속에서 녹는' 생분해성 금속이 장기간 이식돼 있어도 인체에 해가 없을 뿐만 아니라 뼈를 더 빨리 생성하는 역할을 한다는 연구결과가 나왔다.

13일 한국과학기술연구원(KIST)에 따르면 김유찬 생체재료연구단 박사팀은 생분해성 마그네슘 합금이 체내에서 녹는 과정을 세계 최초로 규명했다.

생분해성 금속은 석현광 KIST 박사팀이 개발한 것으로 지난해 4월 식품의약품안전처로부터 판매 허가를 받았다. 이 금속의 대표 소재는 마그네슘으로 체내에 이식된 후 약 6개월에서 2년이 지나면 자체적으로 녹아 없어진다. 골절을 당하면 부러진 뼈를 고정하는 금속 의료기기를 체내에 넣는 수술을 하는데 생분해성 금속을 이용하면 이식된 의료기기를 제거하는 2차 시술을 할 필요가 없다.

김 박사는 “생분해성 금속의 임상시험을 무사히 마쳤지만 이것이 몸에 들어가서 실제로 어떻게 녹아 없어지고 그 사이에 뼈들은 어떻게 생기는지에 대해서는 분명히 알지 못했다”면서 “마그네슘의 긍정적인 역할에 대해 규명할 필요가 있을 것 같아 연구하게 됐다”고 말했다.

김 박사에 따르면 생분해성 금속이 체내에서 녹게 되면 뼈 구성성분인 칼슘과 인이 그 녹은 자리에 들러붙는다. 시간이 점차 지나면서 주변에 있는 뼈 조직과 비슷하게 바뀌고 이 부분에 뼈세포들이 달려들어서 최종적으로 새로운 뼈로 바뀐다. 김 박사는 “마그네슘이 체내에서 녹게 되면 마그네슘이 없을 때보다 뼈를 좀 더 빨리 생성하는 역할을 한다는 것을 밝힌 것”이라고 설명했다.

김 박사 연구팀은 빌라누에바(villanueva) 골염색법이라는 새로운 분석기법과 재료연구에 사용되는 전자현미경을 이용했다. 쉽게 관찰할 수 없었던 생체분해성 금속과 인체조직 간 경계면에서 일어나는 연속적인 분해 움직임을 세포에서 원자단위까지 계층적으로 분석할 수 있었다. 생분해성 금속이 체내에서 녹으면서 신생골을 형성시켜 골절의 치료에 도움을 주는 현상을 시간의 흐름에 따라 확인했다.

마그네슘이 주성분인 생분해성 금속은 뼈 고정에 쓰이는 기존 소재인 티타늄이나 스테인리스보다 상대적으로 무르다. 김 박사는 “몸을 많이 지탱해야 하는 다리뼈에 쓰기에는 다소 약한 물성이기 때문에 아직은 손가락이나 발가락 부분에만 쓰인다”며 “향후 연구를 더 진행해 좋은 소재가 나오게 되면 기존 소재인 티타늄이 쓰이는 부분까지 다 커버할 수 있을 것”이라고 했다.

그는 골 전반에 걸쳐 사용할 수 있는 새로운 합금이 개발되면 연 30~40조원에 해당하는 세계 시장이 창출될 것으로 내다봤다. 그는 “이 시장을 선점하기 위해 국가적 지원이 절실히 필요하다”며 “우리나라는 바이오회사가 영세하기 때문에 연구과제나 중소기업을 지원하는 프로그램이 있었으면 좋겠다”고 말했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)