[그래픽=김효곤 기자·사진=아이클릭아트]

아주경제 송종호 기자 = 정부는 지난해 제7차 전력수급 기본 계획을 발표하며 목표 설비예비율을 향후 15년동안 동일하게 22%로 책정했다. 이같은 수치는 지나치게 높기 때문에 이를 바로잡아야 한다는 목소리가 높지만 정부는 여전히 문제가 없다는 입장을 고수하고 있다.

설비예비율은 공급예비율과 함께 전력 수급 상태를 파악하는 지표로 활용된다. 공급예비율은 발전소에서 실제로 생산한 전력 중 남아 있는 것의 비율이며, 설비예비율은 가동하지 않는 발전소의 공급 능력까지 더해 산출한 비율을 말한다.

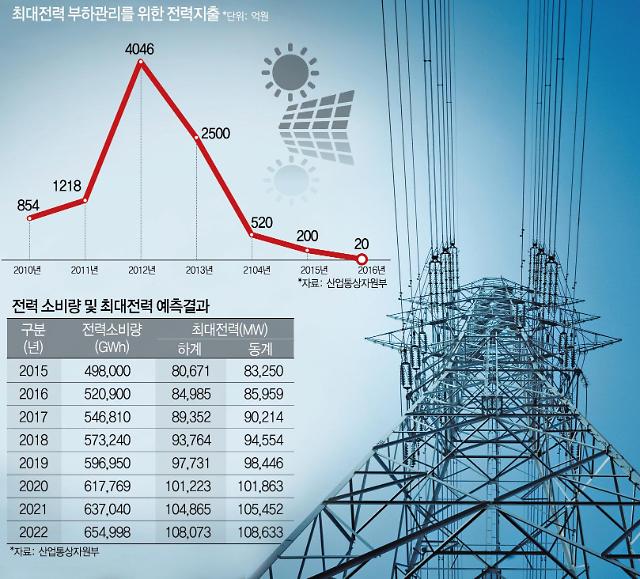

정부가 설비예비율 22% 고수 입장을 취하는 이유는 지난 2010년부터 2013년까지 전력수급위기 및 순환단전사태를 겪은 것이 계기가 됐다. 산업통상자원부에 따르면 이 기간 동안 비상수급 조절 사업에 쓰인 비용만 8618억원으로 집계됐다.

특히 정부는 지난 2011년 순환 단전이 제3차 전력수급기본계획 수립 당시 수요과소 예측이 단초가 됐다는 트라우마를 갖게 됐다. 이후 정부는 발전 설비를 늘리라는 가이드라인을 꾸준히 내놓으며 설비예비율 높이기에 나섰다.

정부의 독려 속에 민간발전업체들이 발전 설비를 늘려나갔고 설비예비율은 지속적으로 증가했다.

그러나 정부가 정한 설비예비율을 낮춰야 한다고 주장이 점차 높아지고 있다. 정부의 잘못된 전력수요 예측으로 또 다른 피해가 발생할 수 있다는 우려 때문이다.

첫째는 발전설비에 대한 과잉투자 우려다. 국회예산정책처는 지난 7일 ‘NABO 경제동향&이슈’ 보고서를 통해 “2015년 기준 전력수급은 안정적”이라며 “2017년 이후에는 오히려 발전설비 과잉투자 우려가 제기되고 있다”라고 지적했다.

보고서에 따르면 정부가 발전 설비의 목표 설비예비율에 수요오차율 7%를 적용하고 있으나 이는 전력수요가 계획에 부합하거나 밑돌 경우 발전 설비에 대한 과잉투자를 야기할 수 있다는 것이다.

정책처는 “장기 발전설비계획은 전력수요의 변동을 고려해 목표 설비예비율을 책정하는 것이 효율적”이라며 “전력수급 기본계획은 목표 설비예비율 22%에 근거해 2029년까지의 발전설비규모를 확정하나 이는 미래 전력수요에 따라 달라질 수 있다”고 언급했다.

둘째는 최근 예비설비율이 과거에 비해 지나치게 올랐다는 점이다. 실제로 정부는 2013년까지 설비예비율을 최대 7% 선으로 책정했지만, 2017년에서 2023년까지 23.2~27.7%가 될 것으로 예상했다.

그러나 이 같은 예비설비율은 과도한 상승이라는 지적이다. 한 전기설비업계 관계자는 “현재 우리나라에 적절한 예비설비율은 20% 미만이 맞다”라며 “22%는 지나친 부분이 있다”라고 말했다. 한국전력도 2013년 발간한 보고서를 통해 국내 적정 설비예비율은 12%라고 밝힌 바 있다.

전력거래소 전력통계정보시스템에 따르면 지난해 봄·가을 설비예비율은 40%를 넘어섰다. 설비예비율에 대한 지나친 집착으로 인해 만들어 놓은 발전설비 40%를 쉬게 했다는 분석이다.

외국의 경우 과도한 설비예비율보다는 적정 수준에 맞춰 책정한다. 대표적인 사례가 미국이다. 북미전기신뢰협의회(NERC)에 따르면 미국은 15%의 설비예비율을 목표로 두고 있다. 지난해 설비예비율은 대부분 지역에서 20%를 초과하지만 2024년의 설비예비율 전망은 대부분 지역에서 기준치인 15%보다 낮다.

그러나 정부는 단순한 상황 설정만으로 전력 수요를 예측하고, 줄이는 것은 무리가 있다는 입장이다.

산업부 관계자는 “전력 수요 예측이라는 것이 수요가 가장 높을 때는 기준으로 해야 한다”라며 “전력 수요를 높게 잡았다고 하지만 실제 2015년 동계가 끝나고 집계를 해보니 예측 규모보다 더 많은 전력이 소비됐다”고 말했다.

이어 “우리나라가 미국이나 유럽과 달리 전력을 공급받을 수 없는 지리적 환경이라는 점도 수요예측 설정 시에 고려해야 한다”고 덧붙였다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)