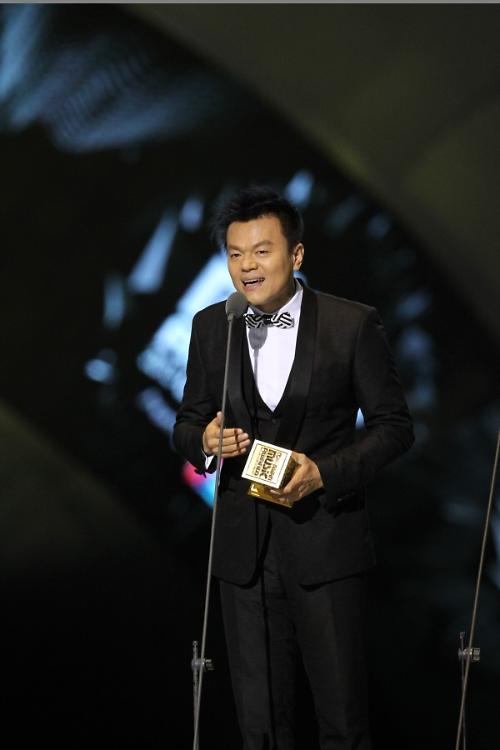

박진영 JYP엔터테인먼트 창업자[사진=CJ E&M 제공]

아주경제 채명석 기자 = “내가 아니라 회사가 최고라는 말을 듣고 싶다.”

박진영 JYP엔터테인먼트 창업자는 언론과의 인터뷰에서 이렇게 말했다.

그는 지금도 활발한 활동을 하는 가수이자 기업인이다. 음악에 대한 열정만큼이나 기업경영에 대한 욕심도 크다. JYP엔터테인먼트를 업계 유력 기업으로 성장시켰다.

하지만 시간이 흐를수록 그의 고민도 깊어졌다. 어떤 짓을 벌여도 회사 시가총액이 1조원을 넘지 못한 것이다. 시가총액이 1조원을 넘는다는 것은 주식시장에서 우량주로 인정받는 성장 가능성이 높은 기업이란 의미를 갖고 있다. 전 세계에 한류바람을 일으키고 수많은 스타 뮤지션들을 배출하고 있는 엔터테인먼트산업의 능력을 시장에서 제대로 인정을 받지 못한 것일 수도 있다. 하지만 박 창업자는 업계가 안고 있는 문제점에서 기인한다고 판단했다.

"1조원을 넘으려면 어떻게 해야 할까?" 박 창업자는 기업가의 관점에서 생각했다. 현재의 JYP엔터테인먼트의 현실을 기준으로 향후 미래의 매출액과 영업이익을 산출해봤다. 결론은 지금 상태로는 1조원 달성은 어렵다는 것이었다.

다양한 문제점 중 가장 큰 걸림돌은 박 창업자 바로 자신이었다. 음악이 좋아 많은 활동을 하고, 후배들을 키워내는 등 그가 회사를 성장시키는 데 가장 큰 기여를 한 것은 사실이다. 하지만 그러는 사이 JYP엔터테인먼트에서 일하는 구성원들과 회사 시스템은 ‘박진영을 위한 사람들과 시스템’으로 되어 버렸다. 아무리 날고 기는 재주가 있다고 하더라도 혼자서 모든 것을 처리하는 방식은 효율성면에서도 그렇고 음악적 스타일에 식상함을 느낄 수밖에 없다.

“박진영이 없는 회사를 만들자.” 방법은 이것 밖에 없었다. 스티브 잡스가 사망한 뒤 애플 주가가 반 토막이 난 사례를 접한 뒤 “내가 죽어도 잘될 회사를 만들고 싶다”는 박 창업자의 의지는 더욱 강해졌다. 박진영을 지우지 못한다면 JYP엔터테인먼트의 수명은 오래가지 못할 것이라는 위기감도 커졌다.

2013년 본격적인 작업에 착수했다. 가장 먼저 해결해야 할 일은 박 창업자 혼자 모든 일을 결정하는 태도를 버리는 것이었다. 임직원들이 참여하는 시스템을 만들어 그 틀에서 의사결정을 이뤄내기로 했다. 크리에이티브를 시스템화 하는 일이었다.

당연히 처음에는 쉽지 않았다. 일단 직원들이 당황해하며 부정적이었다. 그래도 밀어붙였다. 하지만 박 창업자의 ‘감’이 아닌 시스템의 ‘합의’에 의해 만들어낸 결과물들이 대중으로부터 외면 받았다. 박 창업자는 멈추지 않았다. 이전에는 모든 곡을 자신이 썼지만, 이후에는 자체적으로 작곡가를 양성하고, 외부 작곡가의 곡을 받는 것도 마다하지 않았다. 한 사람이 아닌 여러 사람의 아이디어를 모아 그 안에서 최고의 정수를 골라내는 시스템으로 바꾸는 데 3년이 걸렸다.

짧지 않은 시간이었지만 열매는 컸다. 시스템의 예측대로 완성한 여성 듀오 15&(피프틴엔드)의 ‘사랑은 미친 짓’이 투자 대비 높은 수익을 기록했으며, 미쓰에이, 박지민 등 소속 가수들의 신곡도 예측을 뛰어넘는 더 좋은 성과를 거뒀다. 더욱 보람된 것은 회사에서 박 창업자의 영향력이 상당히 줄어들었다는 것이다. 동시에 모든 작업에 함께 참여하면서 회사 직원들의 사기도 살아나고 기쁘게 일에 임했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)