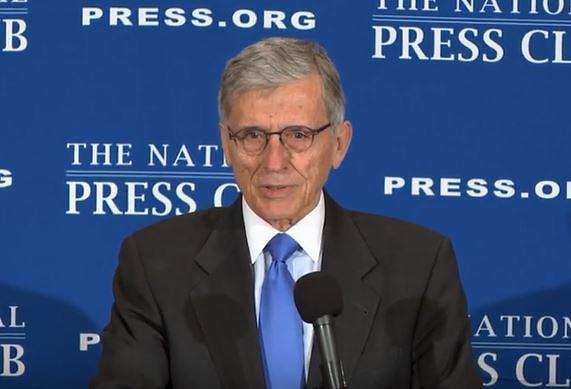

20일(현지시간) 미국 워싱턴 내셔널 프레스 클럽에서 톰 휠러 FCC위원장이 '무선통신의 미래, 미국의 5G 리더십을 위한 비전'을 주제로 연설하고 있다. (사진=내셔널 프레스 클럽 동영상 캡쳐

아주경제 한준호 기자 = 4G LTE 보다 100배 빠른 5G의 2020년 상용화를 앞두고, 미국이 5G 전용 주파수 할당에 나서면서 그 동안 한국과 일본이 쥐고 있던 '5G 주도권'이 미국으로 넘어갔다. 한국과 일본은 2018년과 2020년에 평창과 도쿄올림픽에서 5G 서비스를 선보이겠다며 주도권 경쟁을 벌여 왔지만, 미국이 한 발짝 더 앞서 나간 형국이다.

톰 휠러 미 연방통신위원회(FCC) 위원장은 21일 워싱턴DC에서 “미국이 세계 최초로 5G 전용 고대역 주파수를 할당하는 나라가 될 것”이라며 “이에 따라 미국 업체들이 다른 나라 경쟁사보다 일찍 5G 사업에 뛰어들 수 있게 됐다”고 말했다.

미국 FCC는 23일 주파수 할당 계획 초안을 만들어 FCC 위원들에게 회람시킨 뒤, 내달 14일 표결에 부칠 계획이다. 아직 정확한 주파수 대역은 공개되지 않았지만, 지난 세계전파통신회의(WRC-15)에서 미국이 주장한 27.5~29.5GHz 대역이 가장 유력해 보인다.

미래창조과학부 관계자는 FCC 발표에 대해 “5G 주도권이 미국에게 뺏겼다고 보는 것도 틀린 말은 아니지만, 우리는 글로벌 대역이 언제 확정되는지를 보는 것이 더 중요하다”고 말했다.

사실상 글로벌 주파수 표준을 이끄는 나라는 영토가 넓고, 경제규모가 큰 미국과 EU, 중국이다. 이들은 지난해 WRC-15에서 5G 전용 대역으로 공감대가 형성된 24~86GHz 대역 중 일부를 전용 대역으로 지정할 것으로 보이지만, 한국이 이들보다 먼저 지정하기는 어려운 상황이다.

한국이 5G 전용 대역을 지정해도 그 대역을 다른 나라들이 따라주지 않으면 고립될 우려가 있고, 결국 다른 나라들이 가장 많이 채택한 대역으로 옮겨야하는 부담이 따르기 때문. 반면, 미국은 국제 표준이 결정되기 전에 원하는 대역을 먼저 지정해도 캐나다, 멕시코, 일부 남미국가들이 따르기 때문에 결국 미주 전체의 표준을 만들 수 있다.

하지만 미주의 표준이 됐다고 해서 그것이 글로벌 표준이 되는 것은 아니다. EU와 중국이 또 다른 대역을 5G 주파수로 지정해 미국의 국제 표준 주도를 견제할 수 있기 때문이다.

미래부 관계자는 “EU와 중국은 24~86GHz 대역에서 미국과 다른 대역을 지정할 것으로 보이기 때문에 우리는 선택을 잘해야 한다”며 "그런 것을 잘 따져서 5G 주파수 할당이 포함된 K-ICT 스펙트럼 플랜을 11월에 발표할 것"이라고 설명했다.

일본은 미국이 5G 고대역 주파수를 먼저 할당해도 추진 중인 로드맵에는 별 영향이 없다는 입장이다.

일본 총무성 관계자는 "우리는 도쿄올림픽이 개최될 2020년에 5G를 상용화하는 것을 목표로 로드맵을 추진 중"이라며 "국제 표준화도 3GPP에서 추진되고 있는 만큼 미국이 먼저 대역을 설정했다고 해서 우리가 가던 길을 수정하는 것은 아니다"고 말했다.

이어 그는 "기본적으로 5G 표준은 국제적 조화를 이뤄나가며 정한다는 것이 모든 국가의 공감대"라며 "이번 5G 전용 대역 할당은 시장과 영향력이 큰 미국이니까 가능한 조치로, 표준화 프로세스를 선점하기 위한 미국의 전략"이라고 분석했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)