제주국제공항에서 자동차로 5분거리, 제주시 용담동에 위치한 용연은 용두암 관광지 바로 동쪽 해안가에 있는 깊은 계곡이다. 탐라도 여행의 시작을 알리는 곳이자 여정의 마지막 추억을 남기는 관광코스로 단연 인기가 높다.

한라산 백록담에서 발원한 한천(大川)이 바다로 흐러드는 이 냇골은 예로부터 용연 또는 ‘용담(龍潭)’ ‘용추(龍湫)라 불렀다. 가까운 곳에 용의 모습을 한 용두암이 있는데다 깊이를 가늠키 어려운 이곳의 물속에 용이 살고 있다고 여긴 옛 사람들이 이를 신성시해 생겨난 이름이다.

특히 병풍을 두른 듯한 용연의 양쪽 벼랑 위에 자리잡은 무성한 여러 종류의 나무가 운치를 더한다. 절벽에 또아리를 튼 돌이끼와 이끼가 고운 꽃잎과 기이한 풀과 잘 어울린 풍경을 자아낸다. 아래에서 위로 치솟아 오르는 듯안 파도소리는 더할 나위 없는 절경을 연출하기에 충분하다. 이처럼 산과 나무, 물과 파도의 울음이 절정의 조화를 이뤄내는 용담이 옛 제주성 주변 경관 중 최고로 꼽히는 까닭이다.

옛 선비들이 선상 유람을 즐기는 와중에 바위나 절벽에 새긴 기념비적인 마애명(磨崖銘)들은 당시 멋스럽게 행해졌던 풍류의 흔적이기도 하다. 영조 15년(1739년) 제주목사 홍중징(洪重徵)이 초서체로 각인한 ‘취병담’ 등을 비롯해 1600∼1900년대의 마애명 20점 가량이 남아 있다,

白鹿潭流水(백록담 물 흘러내려)

爲淵大海潯(큰 바닷에 연못 이뤘으니)

兩崖皆翠壁(양쪽 기슭은 푸르른 절벽)

歸客片舟尋(돌아갈 조각배 찾는 나그네)

영조 때 제주에 온 유배인 임관주(1732~?)가 정해년(1767년) 늦가을에 지은 오언절구(五言絶句)는 애절하다. 수륙천리 본토와 격리된 절해고도에 귀양 온 자신의 절박하고 고독한 심정을 시에 녹여냈다.

▲취병담에 1600~1900년대 마애명 20여점 가량이 전해지고 있다.(위) 정조때 제주목사 김영수의 마애명(아래)

이름 지어진 게 언제이더뇨.

구름에 잠긴 용이 사는 못

하늘을 날면서 조화부리다

그때를 뉘우쳐 물에 있으니

나오고 숨는 데에 적절하면은

모난 곳 둥근 곳 다 들어맞으니

환하여 어둡지 아니한 이치

용이 그렇고 나도 그렇다오

틈내어 가마 타고 잠시 들린

인가와 떨어져 있는 별난 곳

드넓은 바다 위 천년 왕국에

아홉의 굽이 못 용이 산다니

옛 이름 정말로 뜻이 있구나

오늘 감상 어찌 인연 아니리

즐거워 돌아갈 것도 잊은 채

아침 해는 벌써 서쪽 하늘에

용연의 아홉 물굽이

바다와 서로 통하니

복사꽃 물 위로 보내지 마오

속세의 나그네를 끌어들일라

정조 때 제주목사인 김영수(1716~1786)도 “경자년(1780년) 봄 취중에 짓다”라는 마애명을 남겼다.

속음청사의 기록에 따르면 “병풍처럼 펼쳐진 7∼10m 높이의 기암괴석과 어우러진 가운데 옛 선비들이 밤 뱃놀이하며 풍류를 즐겼다”한다. 이러한 ‘용연야범(龍淵夜泛)’은 오늘날 제주의 절경인 ‘영주 12경’의 하나로 꼽힌다.

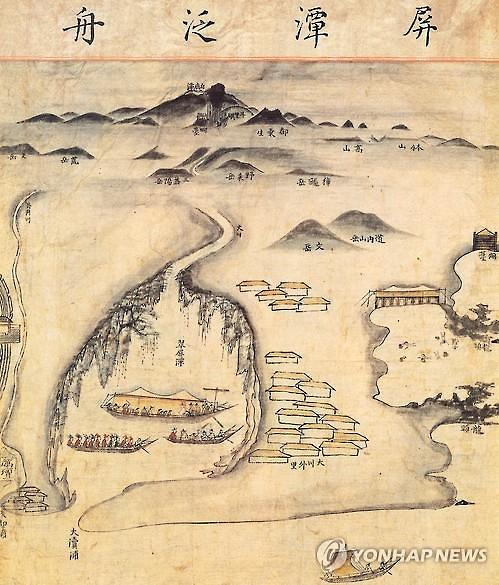

▲숙종 28년(1702년) 제주 목사로 부임한 이형상(李衡祥)이 남긴 화첩인 탐라순력도(耽羅巡歷圖)의 '병담범주'(屛潭泛舟)에 취병담에 배를 띄워 놓고 기녀들과 놀이를 즐기고 있는 모습을 그린 모습이 전해지고 있다. [사진=연합]

용연을 돌아 용두암으로 향한다.

썰물 때인 용담 바닷가는 물이 빠져 민낯을 드러냈다. 주인없이 덩그러니 묶어진 조각배는 이곳이 옛 나루터임을 짐작케 한다.

중국인관광객들은 첫 관광코스라고도 했고, 또한 마지막 코스라고도 했다.

전설에 따르면 용궁에 살던 이무기 한마리가 하늘로 승천하고자 했으나 번번이 실패했다. 이무기는 나중에야 한라산 신령의 옥구슬을 가지면 승천할 수 있다는 사실을 알게 됐다. 급기야 옥구슬을 몰래 훔쳐 달아나려 했지만 화가 산신령의 활을 맞아 바닷가에 떨어졌다. 결국은 하늘에 오르지 못한 채 몸을 뒤틀며 울부짖다가 마침내는 그대로 바위가 되었다고 전해지고 있다.

용연의 풍류와 용두암의 전설. 제주가 간직한 치명적인 매력 중의 하나다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)