[그래픽=김효곤 기자 ]

아주경제 박선미 기자 =애플을 압도하고 세계 1위 스마트폰 업계로의 도약을 노렸던 삼성전자의 혁신 노력은 일단 최대 4조원이라는 천문학적인 손실을 기록하며 좌절됐다.

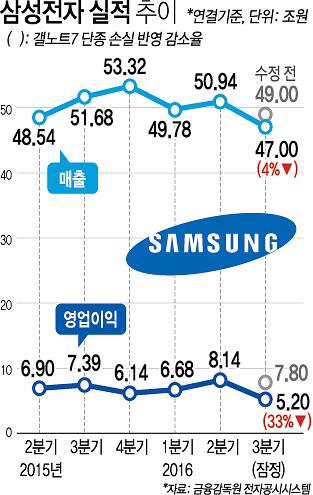

삼성전자는 3분기 잠정 영업이익을 당초 7조8000억원에서 5조2000억원으로 정정한다고 12일 밝혔다. 이에 따라 갤럭시 노트7 단종에 따른 비용손실이 2조6000억원, 여기에 1차 리콜비용 1조5000억원을 포함하면 갤럭시 노트7 단종과 관련한 비용이 최대 4조원 정도로 추정된다.

‘품질제일주의’를 내세웠던 삼성전자가 갤럭시 노트7 단종 결정이라는 최악의 사태에 직면하자, 그 원인을 둘러싸고 논란이 커지고 있다.

지난달 2일 고동진 삼성전자 IM부문 무선사업부장(사장)이 긴급 기자간담회를 열고 "갤럭시노트7 폭발 원인은 배터리 셀 자체 이슈로 확인했다"고 공표했던 것이 무색해졌기 때문이다.

고 사장의 발표대로 배터리 결함이 문제였다면 새 배터리를 장착한 교환품에서는 발화가 생기지 않아야 한다.

이에 따라 삼성전자의 주장대로 배터리 생산 공정상의 문제가 아닌, 배터리 설계상의 문제가 아니냐는 의구심까지 나오고 있다.

새누리당 정유섭 의원은 국회 산업통상자원위원회 국정감사 자료에서 "갤럭시 노트7의 발화 원인은 배터리 모서리 부분의 설계 오류"라고 주장했다.

정 의원에 따르면 갤노트7의 셀은 양극재, 분리막, 음극재를 층층이 쌓아서 롤 형태로 둘둘 말은 젤리롤을 케이스(파우치)에 넣어 만든다.

이 셀에 과충전·과방전을 막는 PCM 보호회로를 장착해 최종 배터리를 생산한다. 이때 설계도와 달리 모서리의 곡면부가 과하게 둥글게 제작되면서 케이스 모서리와 젤리 롤의 음극재 사이 간격이 매우 좁아지게 됐다는 것이다.

둥근 모서리로 제작된 배터리가 충전할 때 부풀어 오른 젤리롤과 반복적으로 닿으면서 단락이 발생했다는 게 정 의원의 설명이다.

고 사장은 당시 갤럭시 노트7용 배터리를 생산하는 업체기 제품개발 및 검수과정에서는 문제가 없었으나 제품을 대량 생산하는 제조공정상의 오류로 이러한 문제가 발생했다고 설명했다. 문제가 된 배터리는 삼성SDI에서 생산한 것들이었다.

그런데, 새 갤럭시 노트7에서도 발화문제는 해소되지 않았다. 문제가 없다고 봤던 중국 ATL 제품을 적용했음에도 불구하고 또 다시 사건이 발생한 것이다.

이에 부품사 한 관계자는 "삼성전자의 발표와 달리 배터리 결함만의 문제는 아닌 것 같다는 생각도 든다"며 "소프트웨어 결함 등 여러가지 원인이 있을 수 있다"고 말했다.

외신들도 소식통을 인용해 원인 찾기에 나섰다. 블룸버그 통신은 지난 갤럭시노트7 글로벌 리콜 당시 배터리 결함과는 또 다른 배터리 결함이 의심된다고 밝혔다.

미국 당국이 최근 발화 흔적이 남은 증거물에 대해 예비조사를 거친 결과, 교환제품에 들어간 중국 ATL 제조 배터리가 문제가 되고 있다는 것이다.

파이낸셜타임스(FT)는 "삼성의 갑작스러운 갤럭시노트7 단종 결정은 발화의 원인이 배터리 외부에 있다는 것을 인식했기 때문"이라고 보도했다.

그러나 보다 근본적으로 시장선점에 대한 욕심이 이같은 사태를 키웠다는 지적도 나온다.

삼성전자는 애플 아이폰7 출시보다 한 달 가량 앞당겨 제품을 출시했다. 시장을 선점하겠다는 복안이 작용했다. 시간을 맞추려다보니 빠르게 부품 조달을 위해 계열사들을 위주로 활용했다.

이승우 IBK투자증권 연구원은 "출시 과정을 보면 다소 성급했다는 생각도 든다"며 "협력사들의 기초체력을 키우지 않고 너무 독주한 것 아닌가 하는 생각이 든다"고 지적했다.

삼성전자는 일단 원인 규명에 주력하고 있다. 삼성전자 관계자는 "1~2주 내 결론이 나올 사안이었다면 단종 결정이 아닌 판매 중단에 그쳤을 것"이라며 "명확하게 원인을 파악하기 위해 최선을 다하고 있다"고 밝혔다.

한편, 갤럭시 노트7 단종 결정 이후 처음 열린 수요 사장단회의에 참석한 삼성그룹 계열사 사장들은 이번 사태에 대해 침묵으로 일관했다. 30년 휴대전화 사업에 오점을 남긴 만큼 무거운 분위기였다.

회의를 마친 후 권오현 삼성전자 대표이사 부회장은 이례적으로 주차장을 통해 사옥을 빠져나갔다. 신종균 삼성전자 IM(IT모바일) 사장과 고동진 사장, 조남성 삼성SDI 사장 등은 회의에 참석하지 않았다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)