[그래픽=강효곤 기자]

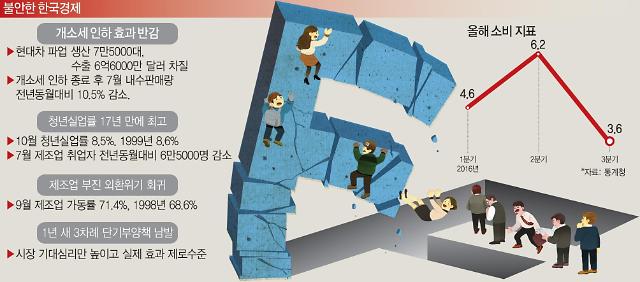

정부는 올해 굵직한 단기부양책을 3차례 시도했다. 2월 개별소비세 재인하, 7월 10조원 규모 추가경정예산, 10월 4분기 경기대응책 등으로 꺼져가는 불씨를 살리겠다는 의지를 내비쳤다.

그러나 고육책으로 내놓은 단기부양은 한국경제를 더 깊은 수렁으로 몰아갔다. 시장은 기대심리만 높아진 채 효과가 사라지면 지표가 다시 곤두박질치는 악순환이 반복됐다. 기업 구조조정 등에 쓰겠다는 10조원 대 추경예산은 밑 빠진 독처럼 빠져나갔다.

정부는 올해 경제정책방향으로 구조개혁과 고용을 핵심 과제로 삼았다. 이 중 구조개혁은 하반기 최순실 국정농단과 박근혜 대통령 퇴진 정국과 맞물려 사실상 개점휴업 상태다. 고용 역시 청년실업률이 외환위기 수순으로 회귀하며 한파가 지속되고 있다.

일각에서는 올해 정부의 경제정책이 땜질식 처방으로 남발되며 한국경제 전체가 중심을 잡지 못했다는 지적도 나온다.

이근태 LG경제연구원 수석연구위원은 “정부가 해마다 추경을 편성하는 것에서 보듯이 우리 경제의 성장 둔화는 사이클 상의 문제가 아니라 잠재력 자체가 낮아졌다는 데 있다”며 “추경을 통해 당연히 단기적으로 성장률은 올라가겠지만, 이를 위해 내년에도 또 추경을 할 수밖에 없는 상황이 될 가능성이 크다”고 진단했다.

정부가 우왕좌왕하는 사이 각종 경제지표는 다시 하향세로 접어들었다. 어느 하나 긍정적 신호가 보이지 않는다. 이런 흐름이라면 내년 상반기까지 암흑기를 겪을 수 있다는 우려의 목소리도 나온다.

외환위기 직후였던 1999년 8.6% 수준까지 치솟은 청년실업률은 지난달 8.5%로 17년 전으로 회귀하는 모습이다. 고용정책이 전혀 시장에 먹히지 않고 있다는 방증인 셈이다.

청년·여성 취업 늘리겠다던 정부는 목표치 대비 60%에 그친다. 정부의 청년·여성 일자리 대책이 헛돌고 있는 것이다. 올해 청년과 여성 3만8000명 채용을 목표로 일자리 사업을 추진했지만 실제 2만3000명이 취업했다.

제조업은 내수와 수출이 동반부진하다. 제조업 가동률 역시 외환위기 당시와 비슷한 수준이다. 9월 제조업 가동률은 71.4%로 1998년 68.6%에 근접했다. 18년 만에 가장 낮은 수치다.

잘 나가던 내수시장도 삼성전자 갤럭시 노트7 조기단종 등 변수로 소비판매가 5년 7개월 만에 최대폭인 4.5% 감소하는 결과를 초래했다.

민간경제연구소 한 관계자는 “19년 전 외환위기 직전에 위기가 닥쳐오는 데 아무도 알아차리지 못하고 있었던 당시가 생각난다”며 “지금의 한국경제는 마치 절벽에 서 있는 모습이다. 조금만 건드려도 부서질 것 같은 분위기”라고 말했다.

이어 “정국이 어수선해도 경제가 중심을 잡아야 하는데 정부가 단기부양책만 남발하다보니 쓸 카드가 없다”며 “재정건전성 등 기초체력으로 버티는 것도 한계가 있다”고 덧붙였다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)