[그래픽=김효곤 기자 hyogoncap@]

전문가들은 "이번 기회에 사드 배치 과정에 대한 의혹들을 풀어야 한다"고 입을 모으고 있다.

사드가 국내에서 공식적으로 거론된 지난 2014년 6월, 스캐퍼로티 당시 한미연합사령관이 국내 한 강연에서 "사드의 한국 전개를 요청했다"는 발언을 했고, 며칠 뒤 미 국방부도 "한국정부가 사드 관련 정보를 요청했다"고 확인하면서 사드 논란 1라운드는 시작됐다.

박근혜 정부는 지난 2015년 3월 "사드 구매 계획이 없다"(국방부)는 입장표명을 시작으로 청와대까지 나서서 '요청도, 협의도, 결정된 것도 없다'는 이른바 3NO 입장을 밝혔다.

그러나 지난해 북한이 핵실험과 은하로켓 발사를 잇따라 감행하자 정부는 이를 명분으로 지난해 2월 주한미군과 사드 배치 협의를 시작하겠다고 공식 발표했다.

이후 중국의 우려 표명과 반대에도 한·미 양국은 사드 배치를 둘러싼 협의를 공식화했고, 지난해 7월 8일 국방부가 주한미군과 함께 사드 배치 결정을 느닷없이 발표했다. 한민구 국방장관이 국회 대정부질문에 출석해 "(사드 배치에) 신중하겠다"고 답한 지 불과 나흘 만의 일이다.

사드 배치 논의를 위한 한·미 공동실무단 출범(3월 4일), 사드 배치 공식 발표(7월 8일), 사드 배치 부지로 경북 성주군 성산포대 결정(7월 13일), 경북 성주군 초전면 성주골프장으로 주둔지 변경(9월 30일) 등 협의 개시 선언부터 부지 결정까지 소요된 시간은 7개월에 불과했다.

지난해 연말 탄핵정국이 심상찮게 흘러가자 빈센트 브룩스 한미연합사령관이 지난해 11월 초 한 국내 강연에서 사드를 8~10개월 안에 배치하겠다고 일방적으로 밝혔다. 연말 배치가 갑자기 당겨진 상황에서도 우리 국방당국자들은 관련 상황에 대해 제대로 설명하지 못했다.

사드 배치 결정을 불과 보름 남짓 앞둔 지난해 6월 말 황교안 당시 국무총리는 리커창 중국 총리의 초청으로 4박5일간 중국을 방문해 사드 배치 문제에 대한 입장을 전했다. 이 문제는 지난 18일 문재인 대통령의 중국 특사인 이해찬 더불어민주당 의원이 방중해 왕이 중국 외교부부장(장관)을 만났을 당시에도 중국 측이 황 총리의 방중에 대한 강한 불만을 터뜨리면서 사드 배치를 둘러싼 갈등은 더 심화된 듯했다.

이후 중국의 사드 보복은 노골화됐다.

여기에 대통령 탄핵이라는 초유의 상황을 맞은 한국 사드 배치에 미국은 조바심을 내기 시작하더니, 국방부와 주한미군은 대선을 2주도 채 남겨놓지 않은 4월 26일 한밤중 기습작전을 하듯 경북 성주골프장에 사드를 배치했다.

이처럼 사드 배치는 배치 결정에서부터 지역 선정과 번복, 한밤중 장비 반입까지 모든 절차상의 문제뿐 아니라 국민적 공감대나 동의가 이뤄지지 않았고 미군의 전략자산이라는 이유로 모든 것은 비밀리에 일사천리로 진행됐다.

대선 전 사드 '알박기'이자, 사드를 대선 쟁점으로 만들어버린 '선거 개입'이란 비판도 나왔다.

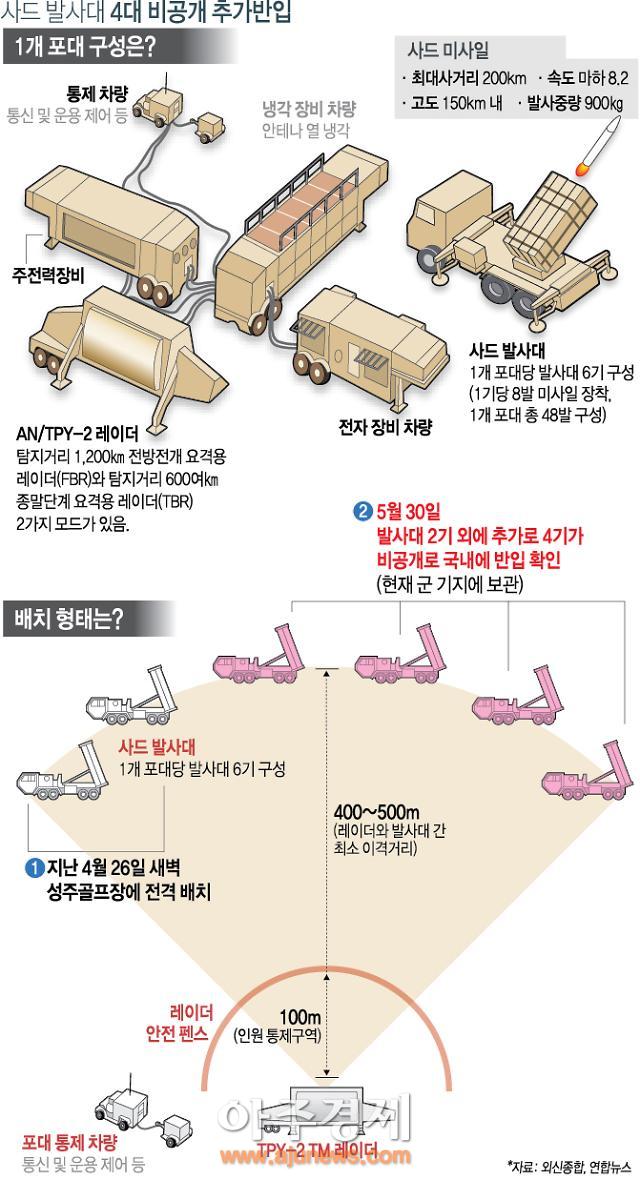

당시 일부 국내언론이 발사대 4기가 고속도로에서 이동 중이라는 보도를 하기도 있는데, 국방부 당국자들은 이를 확인해 주지 않았고 대신 발사대 2기가 성주골프장에 반입된 사실만 확인해줬다. 이번에 보고 누락으로 문제가 된 발사대 4기가 당시 보도에 나왔던 것으로 추정된다.

국방부는 한결같이 미군의 전략자산이라는 이유로 그동안 전반적인 사드 배치 과정에 대해서는 입을 다물었고 의혹만 증폭시켰다. 현재 논란이 재점화된 가운데서도 한민구 국장장관은 "조사 결과를 지켜볼 일"이라며 말을 아끼고 있다.

사전 주민 설명과 환경영향평가 등 정해진 절차를 무시한 채 사드 배치 시기를 앞당긴 것도 되짚어봐야 할 부분이다.

대통령 탄핵 국면에 접어들면서 사드 배치가 급물살을 타기 시작했고, 이 무렵 김관진 당시 안보실장이 두 차례나 미국을 방문해 이를 논의한 것도 눈에 띄는 대목이다.

현재 군은 의도적 보고 누락은 아니라는 입장이다. 관련 내용을 의도적으로 삭제했다고 발표한 것에 대해서도 "이미 알려진 사실이어서 굳이 밝힐 필요가 없었다"는 군 내부의 반응도 나온다.

31일 군 관계자는 청와대 국가안보실장 제출 보고서에 '4기 추가 배치' 등 문구가 삭제된 것과 관련, 사견을 전제로 "한국에 전개가 모두 완료됐기 때문에 굳이 밝힐 필요가 없어 삭제했을 것"이라고 말했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)