[김효곤 기자]

30일 통계청에 따르면 지난 2분기 제조업 평균 가동률은 71.6%에 불과, 지난 1분기(72.8%) 대비 1.2%포인트 하락했다.

100개의 공장이 있다면 약 29개의 공장은 문도 열지 못했거나, 문을 열어도 제대로 돌아가지 않았다는 의미다.

특히 2분기 기준으로는 국제통화기금(IMF) 외환위기에 몸살을 앓던 1998년(66.4%) 이후 최저를 기록했다.

그러나 2011년 3분기 80.9%를 마지막으로 한번도 80%대를 회복하지 못하고 있다. 2012년부터 우리 경제의 저성장 기조와 맞물려 제조업 평균 가동률은 하락세를 맞았다.

연간 기준으로 봐도 2011년(80.5%) 이후 2012년 78.5%, 2013년 76.5%, 2014년 76.1%, 2015년 74.5%, 2016년 72.6%까지 떨어졌다.

특히 업종별 제조업 불균형이 크다는 점도 문제다.

지난 2분기 제조업 전체 생산능력지수(2000년=100)는 112.8이었지만, 업종별로 차이가 극심했다.

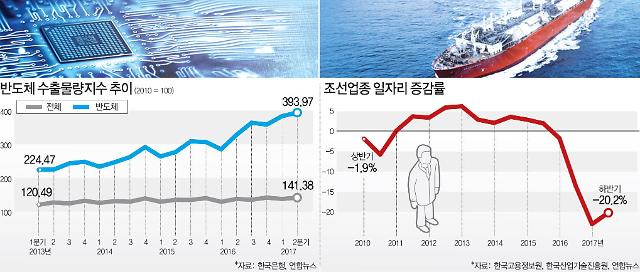

최근 삼성전자와 SK하이닉스가 사상 최대 이익을 기록하는 등 반도체 제조업은 256.5로 2배가 넘게 올랐다.

그러나 조선업이 포함된 기타 운송장비 제조업은 105.1에 그쳤고 자동차 및 트레일러 제조업은 99.6, 섬유제품 제조업은 92.8로 떨어졌다.

문 정부가 내건 일자리 창출을 통한 '소득주도 성장'에도 암초로 작용하게 된다.

제조업 평균 가동률이 하락하면 설비투자 확대가 어렵다. 이미 공장이 놀고 있는 상황에서 추가 투자는 쉽지 않다. 투자가 없는데 추가 일자리가 생기지는 않는다.

전성인 홍익대 교수는 "경기 수준을 더 끌어올리기 전에는 공장에 대한 투자는 기대하기 어렵다"며 "제조업, 수출산업보다는 중소기업, 개인 자영업 등의 산업을 발전시켜 내수가 늘어나면 투자를 하지 말라고 해도 기업이 투자할 것"이라고 말했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)