[편집자주] 한국의료는 아시아를 넘어 세계 의료와 어깨를 나란히 하고 있다. 이에 힘입어 지난해 한국을 찾은 외국인 환자수는 36만4000명으로 2015년보다 23% 증가했다. 2009년 이후 누적 환자수는 156만명에 달한다. 우수한 의료기술로 K-메디(의료한류)를 선도하고 있는 명품 의료센터를 소개한다.

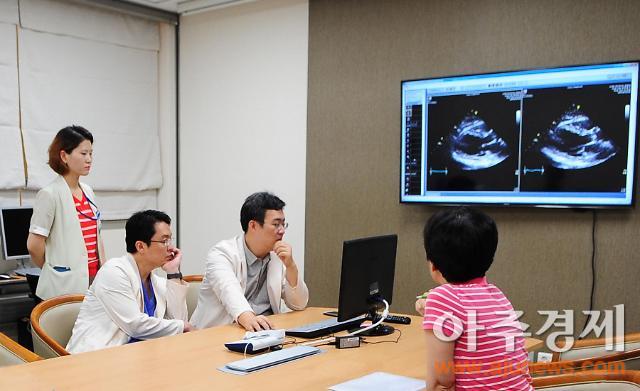

삼성서울병원 심장외과 조양현 교수(사진 왼쪽부터 2번째)와 순환기내과 최진오 교수(3번째)가 인공심장 수술을 받은 환자의 치료 방침을 논의하고 있다. [사진=삼성서울병원 제공]

삼성서울병원은 지난해 '인공심장클리닉'을 만들었다. 국내 1호 인공심장 전문클리닉이다. 환자 진단부터 수술, 사전·사후관리 등의 전체 과정을 순환기내과 전문의와 심장외과 전문의, 국내 유일 인공심장 전문코디네이터가 한팀을 이뤄 운영한다.

클리닉을 이끌고 있는 조양현 삼성서울병원 심장외과 교수(41)는 "인공심장은 말기심부전으로 심장이식을 대기하고 있거나 심장이식을 받기 어려운 환자에게 최후의 보루로 꼽히는 기술"이라고 설명했다.

심장은 생명을 상징하는 대표적인 장기다. 실제 하루 10만번 넘게 펌프질하며 인체에 혈액을 공급하고 노폐물을 내보내 생명을 유지해준다. 최근 국내에선 심장 기능에 문제가 생긴 환자가 크게 늘고 있다. 2015년에는 뇌혈관질환을 제치고 사망 원인 2위 질환으로 올라서기도 했다.

심장이식 대기자도 증가세다. 질병관리본부 장기이식관리센터 연보를 보면 대기자 수는 2010년 202명에서 2015년 400명으로 2배가량 늘고, 대기기간은 124일에서 203일로 뛰었다.

인공심장은 이처럼 심장이식을 기다리는 환자에게 시간을 벌 수 있는 소중한 기회로 통한다. 2012년 심장이식 수술을 받은 딕 체니 미국 전 부통령도 이런 이유로 2010년 인공심장을 먼저 이식했다. 나이가 많거나 알코올의존증 같은 기존에 앓고 있는 다른 병 때문에 이식을 받기 어려운 환자에겐 특히 유용하다. 인공심장만으로 생명을 이어갈 수 있어서다.

조양현 삼성서울병원 심장외과 교수 [사진=삼성서울병원 제공]

인공심장은 말 그대로 심장 대신 우리 몸 구석구석에 혈액을 공급하는 기계 장치다. 반영구적이고, 문제가 생기면 기계만 바꿔주면 된다. 1세대는 몸 바깥에 장착하는 보조심장, 2세대와 3세대는 몸 안에서 삽입하는 형태다. 국내에선 좌심실 보조장치(LVAD)가 주로 쓰인다. 좌심실 보조장치는 정상 심장과 마찬가지로 좌심실로 들어온 혈액을 대동맥으로 밀어 넣어주는 일종의 혈액 펌프다.

한국 의료기술은 세계적인 수준으로 평가받지만 인공심장 도입은 다소 더뎠다. 2013년 삼성서울병원 이영탁 교수팀이 2세대 모델 수술에 성공하며 본격적인 경쟁에 뛰어들었다.

인공심장이 대중화된 미국이나 유럽, 일본에 비해 시작은 늦었지만 발전 속도는 빨랐다. 삼성서울병원 중증심부전팀은 불과 2년 뒤 60대 환자에게 3세대 수술을 성공적으로 마쳤다. 3세대는 2세대보다 크기가 작고 감염·혈전·출혈 같은 부작용이 적다. 체구와 심장이 작은 우리나라 사람에게 적합한 장비로 꼽힌다.

몸속에 삽입된 인공심장. 왼쪽은 2세대, 오른쪽은 3세대 인공심장이다. 삼성서울병원이 각각 2013년과 2015년 국내 최초로 성공했다. [사진=삼성서울병원 제공]

조양현 교수팀은 지난해 인공심장 최소침습수술에도 성공했다. 48세 남성 환자의 흉부 7㎝, 옆구리 10㎝ 정도만 절개한 뒤 수술을 진행하며 인공심장 수술에서도 최소절개·최소침습이란 새로운 가능성을 엿봤다.

삼성서울병원에서 국내 인공심장 수술의 80%가 이뤄졌는데, 생존퇴원율은 100%에 달한다. 이 가운데 2건은 80세가 넘는 초고령환자를 대상으로 이뤄졌다. 조 교수는 "여러 전문가의 유기적이고 체계적인 협력을 통해 인공심장 술기가 안정화 단계에 접어들었다"고 말했다.

하지만 인공심장에 대한 인식이 낮고 비용이 비싸서 대중화 단계엔 이르지 못하고 있다. 인공심장 기기값만 1억원이 넘는다. 수술비까지 합치면 1억5000만~2억원을 부담해야 한다. 현재 국내에서 이뤄진 전체 인공심장 수술건수는 20여건에 불과하다.

전문가들은 심장병의 사회경제적 비용 지출이 크고, 삶의 질에도 큰 영향을 미치는 만큼 인공심장에 대한 건강보험 지원에 나설 필요가 있다고 주장한다.

조 교수는 "고령화사회에 접어들면 심장이식이 필요한 환자가 늘어나는 데 인공심장이 효과적인 대응책이 될 수 있다"면서 "인공심장은 반영구적이라는 장점이 있고, 이미 해외에서 비용효과성이 확인된 만큼 건강보험 적용을 검토해야 한다"라고 말했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)