[사진 = 배석규 칼럼니스트]

[사진 = 오고타이 초상화]

[사진 = 살례탑 추정도]

42년간 이어진 긴 전쟁이 시작된 것이다. 몽골의 1차 공격은 의주와 귀주, 서경, 개경, 청주, 충주 등 주로 한반도 서쪽 지역에 집중되며 반 년 간 이어졌다. 하지만 몽골군의 공격이 파죽지세로 이어진 것은 아니었다. 몽골군은 철저한 항전에 나선 평안도 지역의 귀주성(龜州城)을 함락시키지 못한 채 절반의 군사를 그 곳에 묶어둘 수밖에 없었다.

▶ 박서와 김경손의 영웅적 항전

[사진 = 김경손 열전(고려사)]

[사진 = 여몽 전투도]

[사진 = 박서의 대몽전투 지휘]

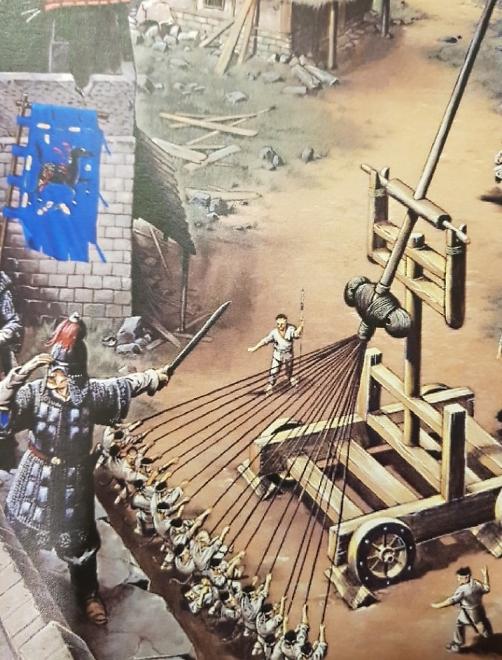

[사진 = 몽골군의 공격]

[사진 = 투석기]

[사진 = 투석기 폭탄]

[사진 = 드라마 ‘무신’ 포스터]

▶ 강화를 내세운 사실상의 고려 항복

고려사에 나타난 박서와 김경손의 항전을 보면 몽골 장수도 감탄할 만하다. 공성전에 약했던 몽골군이 오랜 호레즘 전쟁과 대금(對金) 전쟁을 통해 그 취약성을 극복하고 난공불락이라는 성들도 어렵지 않게 함락시켰다. 그 것과 비교하면 귀주성의 저항은 몽골군을 당황하게 만들기에 충분했다. 여기에 병사들이 아닌 초적(草賊)들까지 몽골군 공격에 가세했다. 초적이란 당시의 통치계급의 악정에 반대해 일어선 사람들이다. 이들과 천민인 부곡민(部曲民)까지 항쟁에 가담하면서 전쟁은 장기화될 조짐을 보이고 있었다.

조급해져서 먼저 강화를 요청한 쪽은 사르타크였다. 고려조정도 오래 동안 견디기가 어렵다고 판단하고 이 요구에 응했다. 저고여 살해사건에 대한 해명과 황금과 백금, 비단, 말 등 엄청난 양의 선물을 몽골 측에 건네고 강화가 성립됐다. 몽골은 전국에 72명의 다루가치, 즉 지방감독관을 두어 그 지방의 행정을 관할하도록 해 놓고 적은 병력만 남겨 둔 채 몽골로 돌아갔다.

다루가치란 몽골이 점령지의 백성을 직접 다스리거나 점령지의 국정전반을 간섭하는 역할을 하도록 현지에 남겨 놓은 관리다. 다루가치를 남겨 놓았다는 것은 몽골이 고려를 점령지로 간주한다는 의미로, 말만 강화지 사실상은 고려의 항복이었다.

▶ 군민의 끈질긴 저항 예고

몽골군도 형식은 고려를 제압한 뒤 승전하는 모양을 취하며 돌아갔지만 그들도 사실 고려와의 첫 충돌에서 혼쭐났다. 금나라를 공략할 때 철옹성이라 불리던 거용관을 쉽게 넘었고 호레즘과의 전쟁에서도 오트라르성은 물론 사마르칸드와 부하라성을 큰 어려움 없이 접수했던 몽골로서는 귀주성의 결사항전은 큰 충격이었다. 그래서 몽골은 강화가 성립된 뒤에도 귀주성을 고수하며 항복을 하지 않는 명장 박서를 죽일 것을 요구하기까지 했다.

곤란한 지경에 빠진 최우는 박서에게 ‘충절은 비할 데 없으나 몽골의 말 또한 두려운 것이니 스스로 알아서 하라’는 난처한 입장을 보였고 박서는 스스로 고향인 죽주(竹州;안성의 옛 이름)로 내려가 버렸다고 고려사는 기록하고 있다. 그러나 박서는 나중에 무신정권에 의해 문하평장사(門下平章事)로 다시 등용이 된다.

그러나 김경손은 무신정권의 권력다툼의 희생양이 돼 목숨을 잃고 만다. 초적과 천민들까지 가세한 공격도 다른 정복지에서 본 저항과 다른 것이었다. 호레즘 전쟁에서 자랄 웃딘이 곳곳의 세력을 모아 칭기스칸의 군대에게 저항하기는 했지만 그 것은 민초들의 저항은 아니었다. 몽골군의 1차 침공 때 보여준 귀주성의 항전과 민중들의 저항은 계속될 고려와 몽골의 전쟁이 어떤 양상으로 전개될 지를 암시해 주고 있었다.

▶ 항몽노선 선택-정권유지가 가장 큰 이유

몽골의 1차 고려 침공은 고려인들의 반감만 키우는 결과를 가져왔다. 그들이 즐겨 사용했던 공포전술도 적어도 고려에게는 먹혀들지 않았다. 특히 최씨 무신정권의 몽골에 대한 반감은 철저해서 겉으로나마 항복하는 모습을 보였던 것을 수치스럽게 생각하며 몽골에 대한 저항을 준비했다. 강화도 천도는 그래서 단행됐다.

최씨 무신정권의 反몽골노선은 그들이 민족주의 또는 국수주의 성향이 유난히 강해서 그랬다고 보기는 어렵다. 물론 그런 성향이 일부 있기도 했겠지만 그 보다는 그들로서는 선택할 수 있는 다른 방법이 없었기 때문에 어쩔 수 없었던 것이 아닌가 여겨진다.

고려가 몽골의 영향권 아래로 편입되면 그들의 무신정권은 종말을 고할 수밖에 없었다. 따라서 모든 방안은 정권을 유지하는 데 유리한 지, 불리한 지를 따져보고 선택해 나가는 것은 그들로서는 당연한 일이었다. 떠나지 않으려는 고종을 강요하다시피 해서 강화 천도를 단행한 이유도 그 때문이었다.

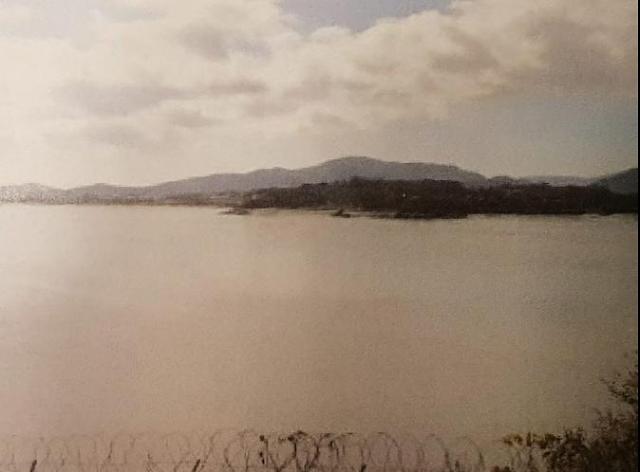

▶ 다루가치 살해하고 강화로

[사진 = 강화 해협]

다루가치가 점령지를 관할한다는 명분으로 공물의 수납과 운반 등의 일을 보면서 고려인들과 많은 갈등을 빚어오기는 했다. 하지만 점령지에 남겨 놓은 다루가치가 전원 살해되는 일은 몽골로서는 전례 없는 일이었다. 복수를 최우선적인 의무로 삼고 있는 몽골로서는 2차 침공을 감행하는 것이 당연한 수순이었다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)