[윤동주 시인. 사진=위키트리]

2017년 12월 30일은 시(詩)로서 일제의 억압에 저항한 민족 시인 윤동주 탄생 100주년이었습니다. 언어를 박탈당한 시대에 시인으로 잎새에 이는 바람에도 괴로워했던, 암흑의 시대를 살다 후쿠오카 형무소에서 모진 고문과 고통 속에서 미처 꽃피기 전에 스러진 동주의 삶과 꿈이 담긴 시를 소개하고자 합니다. 학창시절 머리로만 읽어내려갔던 그의 시를 이제라도 가슴으로 느껴보는 건 어떨까요.

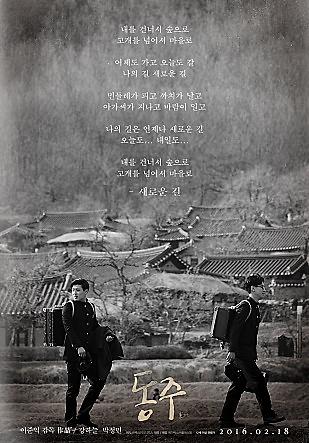

[영화 '동주' 포스터. 제공=루스이소니도스]

새로운길

내를 건너서 숲으로

고개를 넘어서 마을로

어제도 가고 오늘도 갈

나의 길 새로운 길

민들레가 피고 까치가 날고

아가씨가 지나고 바람이 일고

나의 길은 언제나 새로운 길

오늘도... 내일도...

내를 건너서 숲으로

고개를 넘어서 마을로

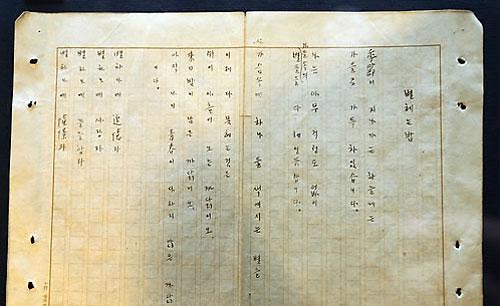

[윤동주의 '별 헤는 밤' 육필원고. 사진=연합뉴스]

■ 어머니를 그리워하다. 1941년 11월 5일

별 헤는 밤

계절이 지나가는 하늘에는

가을로 가득 차 있습니다.

나는 아무 걱정도 없이

가을 속의 별들을 다 헤일 듯합니다.

가슴 속에 하나 둘 새겨지는 별을

이제 다 못 헤는 것은

쉬이 아침이 오는 까닭이요,

내일 밤이 남은 까닭이요,

아직 나의 청춘이 다하지 않은 까닭입니다.

별 하나에 추억과

별 하나에 사랑과

별 하나에 쓸쓸함과

별 하나에 동경과

별 하나에 시와

별 하나에 어머니, 어머니,

어머님, 나는 별 하나에 아름다운 말 한마디씩 불러봅니다. 소학교때 책상을 같이 했던 아이들의 이름과, 패, 경, 옥 이런 이국소녀들의 이름과 벌써 애기 어머니 된 계집애들의 이름과, 가난한 이웃사람들의 이름과, 비둘기, 강아지, 토끼, 노새, 노루, 「프란시스․쟘」 「라이너․마리아․릴케」 이런 시인의 이름을 불러봅니다.

이네들은 너무나 멀리 있습니다.

별이 아슬히 멀 듯이,

어머님,

그리고 당신은 멀리 북간도에 계십니다.

나는 무엇인지 그리워

이 많은 별빛이 나린 언덕 위에

내 이름자를 써보고,

흙으로 덮어 버리었습니다.

딴은 밤을 새워 우는 벌레는

부끄러운 이름을 슬퍼하는 까닭입니다.

그러나 겨울이 지나고 나의 별에도 봄이 오면

무덤 위에 파란 잔디가 피어나듯이

내 이름자 묻힌 언덕 위에도

자랑처럼 풀이 무성할 게외다.

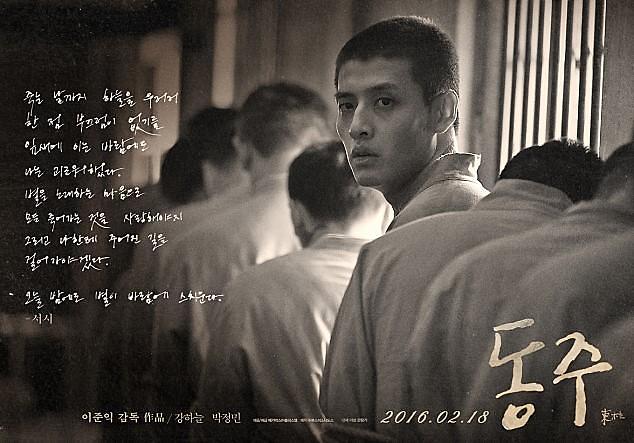

[영화 '동주' 포스터. 제공=루스이소니도스]

■ 그가 살고자 했던 삶. 1941년 11월 20일

서시

죽는 날까지 하늘을 우러러

한점 부끄럼이 없기를,

잎새에 이는 바람에도

나는 괴로워했다.

별을 노래하는 마음으로

모든 죽어가는 것을 사랑해야지

그리고 나한테 주어진 길을

걸어가야겠다.

오늘밤에도 별이 바람에 스치운다.

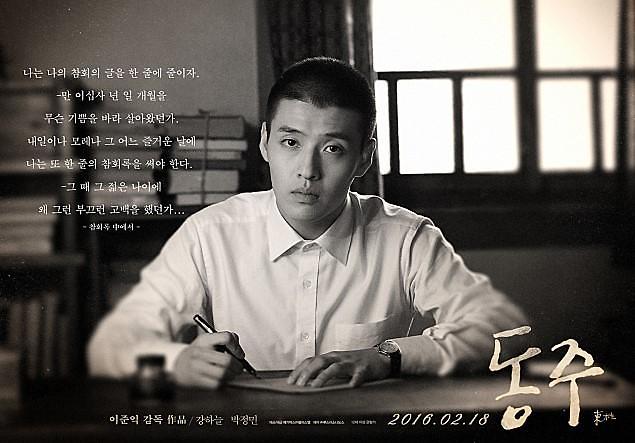

[영화 '동주' 포스터. 제공=루스이소니도스]

■ 히라누마 도오슈가 된 후. 1942년 1월 24일

참회록

파란 녹이 낀 구리 거울 속에

내 얼굴이 남아 있는 것은

어느 왕조의 유물이기에

이다지도 욕될까.

나는 나의 참회의 글을 한 줄에 줄이자.

- 만 이십사 년 일 개월을

무슨 기쁨을 바라 살아 왔던가.

내일이나 모레나 그 어느 즐거운 날에

나는 또 한 줄의 참회록을 써야 한다.

- 그 때 그 젊은 나이에

왜 그런 부끄런 고백을 했던가.

밤이면 밤마다 나의 거울을

손바닥으로 발바닥으로 닦아 보자.

그러면 어느 운석 밑으로 홀로 걸어가는

슬픈 사람의 뒷모양이

거울 속에 나타나온다

[윤동주 시인과 학우들. 제공=독립기념관]

■ 그가 남신 마지막 시. 1942년 6월 3일

쉽게 씌어진 시

창밖에 밤비가 속살거려

육첩방은 남의 나라.

시인이란 슬픈 천명인 줄 알면서도

한 줄 시를 적어볼까.

땀내와 사랑내 포근히 품긴

보내주신 학비 봉투를 받아

대학 노―트를 끼고

늙은 교수의 강의 들으러 간다.

생각해보면 어린 때 동무를

하나, 둘, 죄다 잃어버리고

나는 무얼 바라

나는 다만, 홀로 침전하는 것일까?

인생은 살기 어렵다는데

시가 이렇게 쉽게 씌어지는 것은

부끄러운 일이다.

육첩방은 남의 나라

창밖에 밤비가 속살거리는데

등불을 밝혀 어둠을 조금 내몰고

시대처럼 올 아침을 기다리는 최후의 나.

나는 나에게 적은 손을 내밀어

눈물과 위안으로 잡는 최초의 악수.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)