[사진 = 배석규 칼럼니스트]

[사진 = 칼미크 공화국]

[사진 = 아스트라한]

[사진 = 칼미크 공화국 국기]

칼미크인들은 과거 오이라트 부족 출신이기 때문에 칼미크는 오이라트를 부르는 다른 명칭으로 사용되기도 한다.

▶칼미크인 생활, 몽골인과 비슷

옐리스타 주변 평원 지대에서 살고 있는 칼미크인들은 몽골 초원의 유목민들과 비슷한 모습으로 비슷한 생활을 하면서 살아간다. 생김새가 몽골인들과 같은 유목민들이 이동 천막인 게르에서 살면서 양과 소 그리고 낙타 등 가축을 기른다.

[사진 = 칼미크 어린이들]

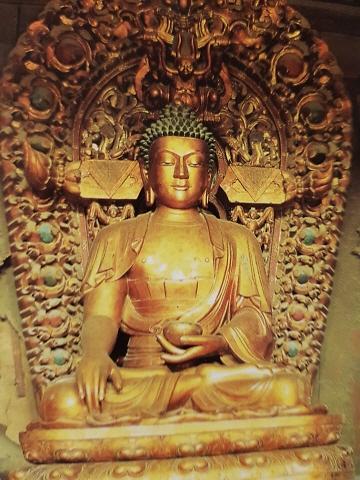

[사진 = 샤키야무니 황금사원]

[사진 = 샤키야무니 불상]

실제로 러시아 문학 속에서 칼미크는 ‘러시아 속의 작은 동양’으로 그려지고 있다. 특히 러시아의 대문호 알렉산드르 푸시킨(Aleksandr Pushkin)은 그의 작품 속에서 칼미크인들을 러시아에서 동양 문화를 유지하고 있는 몽골족의 후예들로 소개하고 있다.

[사진 = 칼미크 소녀들]

푸쉬킨의 '칼미크의 여인'이라는 시의 한부분이다.

▶‘남아 있는 사람들’ 칼미크

[사진 = 칼미크인들]

하지만 이를 받아들이지 않는 대신 티베트 불교를 지켰다. 그래서 엘리스타 넓은 들판에 세워진 거대한 티베트 불교 사원을 이들은 민족정신의 본산지로 여기고 있다. 칼미크라는 말은 ‘남은 사람들’이라는 의미를 담고 있다. 이 말은 ‘남아 있다’는 돌궐어 ‘카르마크’에서 유래된 것으로 알려지고 있다.

과거 이 지역에 살던 많은 동족인들이 옛 조상이 살았던 지역으로 되돌아갔지만 미처 돌아가지 못하고 러시아 땅에 남은 사람이 칼미크인들이다. 즉 몽골로 돌아가지 못하고 러시아 땅에서 남아 사는 사람들이라는 의미를 이들 종족의 이름에 담은 것이다.

▶칼미크인은 토르구트의 후손

이들은 러시아 땅에 남아 사는 동안 많은 고통의 세월을 보냈다. 20세기 혁명과 내전을 거치는 동안 자치구가 됐던 칼미크는 1,935년에는 자치공화국으로 승격됐다. 이 도시에 살던 칼미크인들은 1,943년 히틀러의 나치 세력과 내통했다는 누명을 쓰고 스탈린에 의해 시베리아와 우랄 등지로 강제 추방된다.

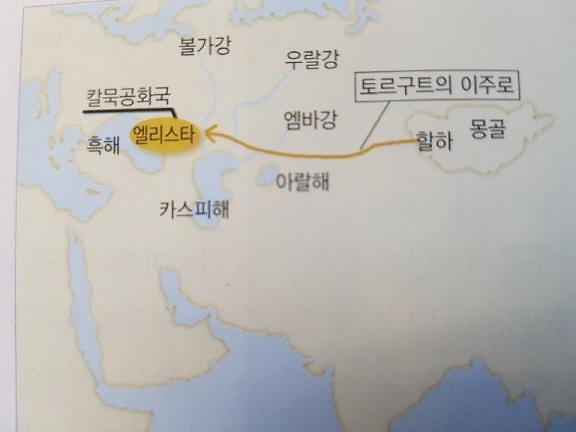

이후 이 지역에 러시아인들이 대거 이주하면서 도시이름도 스쩨프노이(Степной)로 바뀌었다. 1,957년이 돼서야 칼미크인들의 귀환이 허용되면서 이들은 다시 볼가강변으로 돌아올 수 있었다. 그리고 도시 이름도 다시 옐리스타로 환원되고 자치공화국도 부활됐다. 이들이 바로 17세기 초 오이라트 4개 주요부족 가운데 하나였던 토르구트의 후손들이다.

▶케레이트 옹칸의 후손들

토르구트라는 말은 ‘호위’ ‘위병’를 나타내는 돌궐어 ‘토르가구’의 복수형으로 알려져 있다. 이 토르구트 부족은 지금 몽골 수도 울란바토르 근처에 툴 강변에 자리 잡았던 케레이트 옹칸의 후손들이다.

몽골의 수도 울란바타르 근처에 근거지를 두고 헨티 산맥과 항가이 산맥 사이의 지역을 다스리면서 결과적으로 칭기스칸의 등장을 도왔던 옹칸을 기억할 것이다. 그 후손들이 서쪽으로 물러나 형성한 부족이 토르구트다.

할하의 알탄 칸이 오이라트지역을 지배하면서 오이라트의 초로스 부족을 서쪽으로 밀어냈다. 자연적으로 토르구트 역시 더 서쪽으로 밀려날 수밖에 없었다.

▶볼가강으로 떠난 토르구트

[사진 = 토르구트 이주로]

[사진 = 우스투르트 평원(카스피해와 아랄해 사이)]

3년 뒤에는 4천명의 선발대가 엠바강과 우랄강(Ural River)을 건너 볼가강 유역까지 진출했다. 1,623년 1대 알탄 칸이 살해된 뒤 호쇼트부의 재산 분배를 둘러싼 분쟁이 오이라트 전 지역으로 번져가자 코 오르로크는 그 땅을 떠나기로 했다. 목적지는 미리 정찰해 두었던 카스피해 북부의 볼가강 유역이었다.

[사진 = 카자흐 초원 ]

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)