[사진 = 배석규 칼럼니스트]

▶몽골 건국일 7월 11일

매년 7월이 되면 몽골은 축제 기간에 접어든다. 이때가 되면 몽골 최대의 국민축제인 나담이 전 몽골을 술렁거리게 만든다. 나담 축제가 시작되는 날은 통상 7월 11일이다. 몽골은 이날을 포함해 사흘 동안 연휴다. 사흘 연휴는 설날인 ‘차강사르’와 나담 축제뿐이다. 그러니까 몽골 최대의 축제일이라는 얘기다.

매년 7월이 되면 몽골은 축제 기간에 접어든다. 이때가 되면 몽골 최대의 국민축제인 나담이 전 몽골을 술렁거리게 만든다. 나담 축제가 시작되는 날은 통상 7월 11일이다. 몽골은 이날을 포함해 사흘 동안 연휴다. 사흘 연휴는 설날인 ‘차강사르’와 나담 축제뿐이다. 그러니까 몽골 최대의 축제일이라는 얘기다.

이 기간 동안에 말달리기와 활쏘기 그리고 씨름 등의 경기가 열린다. 많은 몽골인들은 주로 몽골 전통의상을 입고 경기 등을 지켜보면서 과거의 영광을 되새긴다. 나담 축제일인 7월 11일은 바로 몽골의 건국 기념일이기도 하다. 1,921년 바로 이날, 7월 11일에 몽골의 인민정부가 탄생했다. 바로 이날을 건국기념일로 삼아 몽골 전통의 나담 축제를 펼치고 있는 것이다.

이 기간 동안에 말달리기와 활쏘기 그리고 씨름 등의 경기가 열린다. 많은 몽골인들은 주로 몽골 전통의상을 입고 경기 등을 지켜보면서 과거의 영광을 되새긴다. 나담 축제일인 7월 11일은 바로 몽골의 건국 기념일이기도 하다. 1,921년 바로 이날, 7월 11일에 몽골의 인민정부가 탄생했다. 바로 이날을 건국기념일로 삼아 몽골 전통의 나담 축제를 펼치고 있는 것이다.

흔히 알려지기로는 몽골은 이때부터 사회주의 국가로 소련, 당시에는 소비에트 정부의 영향권 아래로 들어간 것으로 알려져 있다. 그렇지만 그렇지는 않다.

흔히 알려지기로는 몽골은 이때부터 사회주의 국가로 소련, 당시에는 소비에트 정부의 영향권 아래로 들어간 것으로 알려져 있다. 그렇지만 그렇지는 않다.

▶1차 세계대전 러시아 참전

1,914년 제1차 세계대전이 발발했다. 전쟁의 발발을 계기로 한 때 아시아로 달려들었던 유럽 열강은 전쟁의 회오리바람에 휩쓸려 동아시아 문제에 개입할 여유가 없었다. 몽골 복드칸 정권의 후견 세력이었던 러시아 역시 독일이 대(對)러 선전포고를 하고 나서면서 전쟁을 피할 수 없었다.

한해 앞선 1,913년, 러시아는 로마노프 정권 출범 3백 주년을 맞아 대규모 행사를 펼쳤다. 3백년 기념 축제가 대성황 속에 끝나면서 로마노프 왕조는 1,905년 혁명의 악몽을 잊은 듯 했다. 그러면서 러시아에서 혁명이 일어날 가능성이 줄어들었다고 자위하고 있었던 것 같다.

한해 앞선 1,913년, 러시아는 로마노프 정권 출범 3백 주년을 맞아 대규모 행사를 펼쳤다. 3백년 기념 축제가 대성황 속에 끝나면서 로마노프 왕조는 1,905년 혁명의 악몽을 잊은 듯 했다. 그러면서 러시아에서 혁명이 일어날 가능성이 줄어들었다고 자위하고 있었던 것 같다.

그러나 1차 대전의 발발과 러시아의 참전으로 로마노프 왕조의 장래에 대한 환상이 무너지고 있었다.

▶복드칸 정권의 자치 철회

그 틈을 이용해 일본은 동아시아에서 영향력을 확대했다. 일본은 남만주와 내몽골 동부를 자신들의 세력범위로 설정하고 구미 열강으로부터 승인을 받아냈다. 당시 중국은 1차 대전 참전문제로 혼란에 빠진 가운데 지방에서는 군벌들이 할거하기 시작됐다. 당시 북경정권을 장악하고 있던 세력은 안복파(安福波)라는 군벌이었다.

일본은 이 안복파를 지원해 중․일 군사협정을 체결하고 북만주를 일본군의 활동범위로, 외몽골을 중국군의 활동범위로 설정했다. 그런 상황에서 나라 안팎의 위기가 겹친 러시아에서 1,917년 2월 혁명에 이어 10월에 볼셰비키혁명이 일어났다. 3백년 이상에 걸친 로마노프 왕조가 무너지고 소비에트 정치체제가 들어선 것이다.

일본은 이 안복파를 지원해 중․일 군사협정을 체결하고 북만주를 일본군의 활동범위로, 외몽골을 중국군의 활동범위로 설정했다. 그런 상황에서 나라 안팎의 위기가 겹친 러시아에서 1,917년 2월 혁명에 이어 10월에 볼셰비키혁명이 일어났다. 3백년 이상에 걸친 로마노프 왕조가 무너지고 소비에트 정치체제가 들어선 것이다.

제정 러시아가 무너지고 볼셰비키 정권이 들어서는 혼란기에 러시아는 바깥을 돌아볼 여유가 없었다. 그 영향이 곧바로 몽골까지 파급되면서 복드칸 정권은 위기 상황에 빠졌다. 러시아의 영향력이 급속히 저하된 이 틈을 중국은 놓치지 않았다. 캬흐타 협정에서 승인된 몽골의 자치를 폐기하고 다시 외몽골을 중국의 영향권 아래로 편입시키려 한 것이다.

고립무원에 처한 복드칸 정권은 1,919년 11월 중국의 강력한 압박 속에 할 수없이 자치를 철회해야했다.

고립무원에 처한 복드칸 정권은 1,919년 11월 중국의 강력한 압박 속에 할 수없이 자치를 철회해야했다.

▶적군과 백군의 내전 격화

이때 시베리아 쪽에서는 러시아 혁명이후 내전의 혼란한 틈을 비집고 새로운 사태가 야기되고 있었다. 그 상황을 야기한 집단은 바로 바이칼호 주변에 살고 있던 브리야트 몽골인들 이었다. 1,917년 혁명 후 볼셰비키 정부는 반(反)볼셰비키 운동의 역풍을 맞아 위기에 직면해 있었다.

이 반볼셰비키 운동은 1,918년 여름부터 본격화 됐다. 제정 러시아시대의 장군과 귀족들이 주로 시베리아 지역과 남러시아 그리고 볼가강 지역에서 백군(白軍)를 조직해 볼셰비키 정부 타도에 나선 것이다. 10월 혁명 후 적군(赤軍)과 백군 사이의 피비린내 나는 내전의 시대 배경은 잘 알려진 파스테르나크의 ‘닥터 지바고’를 떠올리면 될 것이다.

이 반볼셰비키 운동은 1,918년 여름부터 본격화 됐다. 제정 러시아시대의 장군과 귀족들이 주로 시베리아 지역과 남러시아 그리고 볼가강 지역에서 백군(白軍)를 조직해 볼셰비키 정부 타도에 나선 것이다. 10월 혁명 후 적군(赤軍)과 백군 사이의 피비린내 나는 내전의 시대 배경은 잘 알려진 파스테르나크의 ‘닥터 지바고’를 떠올리면 될 것이다.

혼란기를 살아간 지식인의 고뇌와 사랑을 담은 이 소설은 영화로 만들어져 많은 사람의 주목을 받았다. 비록 영화의 촬영 장소는 스페인 등 다른 곳이기는 하지만 광활한 러시아 평원을 배경으로 울려 퍼지는 라라의 테마 송 ,‘내 사랑 어디에’(somewhere my love)라는 선율은 여러 사람의 귀에 익어 있을 것이다.

작가 파스테르나크는 노벨상 수상자로 지명을 받고도 소련당국의 압력으로 수상을 철회하는 비운을 겪기도 했다.

▶세묘노프의 ‘대몽골주의’ 운동

이 내란의 와중에 곳곳에서 여러 개의 백군임시정부가 들어섰다. 미국과 영국, 프랑스, 일본 등은 백군의 임시정부를 제한적으로 지원하고 나섰다. 적군과 백군이 충돌하는 내란의 와중에 브리야트 지역에서도 ‘대몽골주의’를 내건 몽골족의 단합 운동이 펼쳐지고 있었다.

이 내란의 와중에 곳곳에서 여러 개의 백군임시정부가 들어섰다. 미국과 영국, 프랑스, 일본 등은 백군의 임시정부를 제한적으로 지원하고 나섰다. 적군과 백군이 충돌하는 내란의 와중에 브리야트 지역에서도 ‘대몽골주의’를 내건 몽골족의 단합 운동이 펼쳐지고 있었다.

이 운동을 주도한 인물은 반볼셰비키파인 백군(白軍)의 세묘노프(Semёnov)라는 인물이었다. 어머니가 브리야트 몽골인인 그는 일본 육군으로부터 지원을 받으면서 대몽골주의를 앞세워 자신의 존재를 부각시키려한 것이다. 그래서 1,919년 봄에 전(全)몽골 임시정부라는 것이 탄생했다.

그러나 이것은 명확한 실체가 있었던 것은 아니어서 내부 항쟁 과정에서 소멸되고 말았다.

▶反볼셰비키파의 몰락

적군(赤軍)과 백군(白軍) 사이의 내전은 거의 전 시베리아 지역을 혼란 속으로 몰아넣었다. 하지만 전황은 곧 적군(赤軍)인 볼셰비키의 우세 쪽으로 기울어지고 있었다. 여러 가지 요인에서 볼셰비키는 승리할 수 있는 요건을 갖추고 있었다. 백군은 여러 이질적인 세력으로 갈라져 있는데 비해 볼셰비키는 단합된 힘을 가지고 있었다.

더욱이 볼셰비키가 중앙을 점거한 채 체계적으로 움직이는 데 비해 백군은 변방을 차지하고 있어서 지리적 이점에서 차이가 있었다. 또 백군에게는 외국과 결탁했다는 점이 불리한 요소로 작용했다. 적군은 이점을 지적하면서 자신들의 투쟁이 ‘조국수호 민족전쟁’이라는 점을 널리 알려 민중의 지지를 이끌어냈다.

특히 신임 국방인민위원, 즉 국방장관인 트로츠키(Trotskii)가 이끄는 적군의 조직과 용병이 백군을 압도했던 것도 큰 요인이었다. 여기저기서 反볼셰비키파의 몰락이 이어지기 시작했다.

특히 신임 국방인민위원, 즉 국방장관인 트로츠키(Trotskii)가 이끄는 적군의 조직과 용병이 백군을 압도했던 것도 큰 요인이었다. 여기저기서 反볼셰비키파의 몰락이 이어지기 시작했다.

▶외몽골을 노린 브리야트 白軍

그 여파는 곧 브리야트 지역에도 미쳤다. 그 결과는 전(全)몽골임시정부를 출범시켰던 세묘노프의 실각으로 이어졌다. 그래도 그 세력이 완전히 소멸되지는 않아서 운게른 스테른베르그(Ungern Sternberg)라는 인물이 세묘노프의 군대를 이어받아 진영을 정비했다.

그 여파는 곧 브리야트 지역에도 미쳤다. 그 결과는 전(全)몽골임시정부를 출범시켰던 세묘노프의 실각으로 이어졌다. 그래도 그 세력이 완전히 소멸되지는 않아서 운게른 스테른베르그(Ungern Sternberg)라는 인물이 세묘노프의 군대를 이어받아 진영을 정비했다.

그 역시 反볼셰비키파 인물로 ‘발트해의 미치광이 남작’이라는 별명을 가진 과격 분자였다. 이 인물은 발트해 연안의 독일계 귀족가문에서 태어나 시베리아에서 세묘노프와 반혁명을 했다.

이 스테른베르그는 일본의 지원을 받아가며 몽골을 反볼셰비키 운동의 거점으로 삼으려고 노리고 있었다.

[사진 = 나담축제, 말달리기 경기 출발]

[사진 = 나담축제장의 몽골인]

[사진 = 나담축제, 활쏘기 경기]

▶1차 세계대전 러시아 참전

1,914년 제1차 세계대전이 발발했다. 전쟁의 발발을 계기로 한 때 아시아로 달려들었던 유럽 열강은 전쟁의 회오리바람에 휩쓸려 동아시아 문제에 개입할 여유가 없었다. 몽골 복드칸 정권의 후견 세력이었던 러시아 역시 독일이 대(對)러 선전포고를 하고 나서면서 전쟁을 피할 수 없었다.

[사진 = 로마노프 왕조, 니콜라이 2세 가족]

그러나 1차 대전의 발발과 러시아의 참전으로 로마노프 왕조의 장래에 대한 환상이 무너지고 있었다.

▶복드칸 정권의 자치 철회

그 틈을 이용해 일본은 동아시아에서 영향력을 확대했다. 일본은 남만주와 내몽골 동부를 자신들의 세력범위로 설정하고 구미 열강으로부터 승인을 받아냈다. 당시 중국은 1차 대전 참전문제로 혼란에 빠진 가운데 지방에서는 군벌들이 할거하기 시작됐다. 당시 북경정권을 장악하고 있던 세력은 안복파(安福波)라는 군벌이었다.

[사진 = 레닌과 볼셰비키]

제정 러시아가 무너지고 볼셰비키 정권이 들어서는 혼란기에 러시아는 바깥을 돌아볼 여유가 없었다. 그 영향이 곧바로 몽골까지 파급되면서 복드칸 정권은 위기 상황에 빠졌다. 러시아의 영향력이 급속히 저하된 이 틈을 중국은 놓치지 않았다. 캬흐타 협정에서 승인된 몽골의 자치를 폐기하고 다시 외몽골을 중국의 영향권 아래로 편입시키려 한 것이다.

[사진 = 복드칸 궁전]

▶적군과 백군의 내전 격화

이때 시베리아 쪽에서는 러시아 혁명이후 내전의 혼란한 틈을 비집고 새로운 사태가 야기되고 있었다. 그 상황을 야기한 집단은 바로 바이칼호 주변에 살고 있던 브리야트 몽골인들 이었다. 1,917년 혁명 후 볼셰비키 정부는 반(反)볼셰비키 운동의 역풍을 맞아 위기에 직면해 있었다.

[사진 = 러시아 10월 혁명]

혼란기를 살아간 지식인의 고뇌와 사랑을 담은 이 소설은 영화로 만들어져 많은 사람의 주목을 받았다. 비록 영화의 촬영 장소는 스페인 등 다른 곳이기는 하지만 광활한 러시아 평원을 배경으로 울려 퍼지는 라라의 테마 송 ,‘내 사랑 어디에’(somewhere my love)라는 선율은 여러 사람의 귀에 익어 있을 것이다.

작가 파스테르나크는 노벨상 수상자로 지명을 받고도 소련당국의 압력으로 수상을 철회하는 비운을 겪기도 했다.

▶세묘노프의 ‘대몽골주의’ 운동

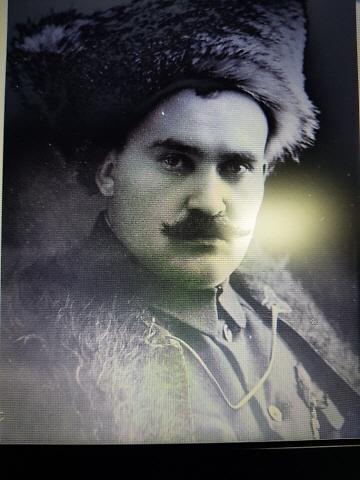

[사진 = 세묘노프]

이 운동을 주도한 인물은 반볼셰비키파인 백군(白軍)의 세묘노프(Semёnov)라는 인물이었다. 어머니가 브리야트 몽골인인 그는 일본 육군으로부터 지원을 받으면서 대몽골주의를 앞세워 자신의 존재를 부각시키려한 것이다. 그래서 1,919년 봄에 전(全)몽골 임시정부라는 것이 탄생했다.

그러나 이것은 명확한 실체가 있었던 것은 아니어서 내부 항쟁 과정에서 소멸되고 말았다.

▶反볼셰비키파의 몰락

적군(赤軍)과 백군(白軍) 사이의 내전은 거의 전 시베리아 지역을 혼란 속으로 몰아넣었다. 하지만 전황은 곧 적군(赤軍)인 볼셰비키의 우세 쪽으로 기울어지고 있었다. 여러 가지 요인에서 볼셰비키는 승리할 수 있는 요건을 갖추고 있었다. 백군은 여러 이질적인 세력으로 갈라져 있는데 비해 볼셰비키는 단합된 힘을 가지고 있었다.

더욱이 볼셰비키가 중앙을 점거한 채 체계적으로 움직이는 데 비해 백군은 변방을 차지하고 있어서 지리적 이점에서 차이가 있었다. 또 백군에게는 외국과 결탁했다는 점이 불리한 요소로 작용했다. 적군은 이점을 지적하면서 자신들의 투쟁이 ‘조국수호 민족전쟁’이라는 점을 널리 알려 민중의 지지를 이끌어냈다.

[사진 = 트로츠키 국방위원 내전 지휘]

▶외몽골을 노린 브리야트 白軍

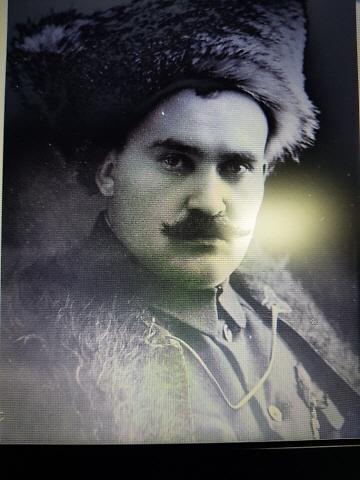

[사진 = 스테른베르그]

그 역시 反볼셰비키파 인물로 ‘발트해의 미치광이 남작’이라는 별명을 가진 과격 분자였다. 이 인물은 발트해 연안의 독일계 귀족가문에서 태어나 시베리아에서 세묘노프와 반혁명을 했다.

이 스테른베르그는 일본의 지원을 받아가며 몽골을 反볼셰비키 운동의 거점으로 삼으려고 노리고 있었다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)