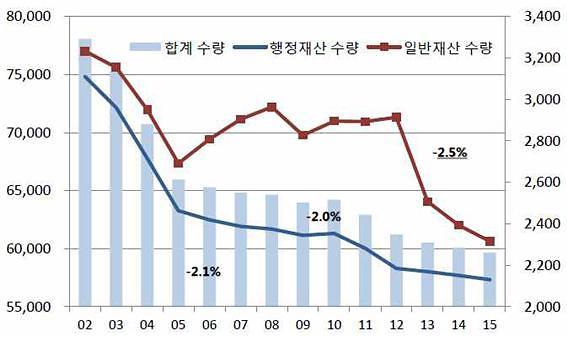

서울시 규모별 시유지 현황(필지 기준).[그래픽=서울형 토지비축제도 도입방안 연구]

문재인 대통령이 지방분권을 강조하는 개헌안을 발의한 데 이어 전국 시·도의회 의장협의회도 지방분권형 개헌을 촉구하는 등 지방분권에 대한 논의가 높아져가는 가운데 지방 공기업에서도 지방분권형 공공개발에 맞춰 토지은행을 도입하자는 주장이 나왔다.

토지은행이란 토지를 미리 확보하거나 분산된 토지를 모아 추후 공공개발 사업에 활용하거나, 국가·지자체 혹은 공익·민간시행자에게 필요할 때 매각·임대를 통해 공급하는 제도다. 주로 국가 차원에서 공공개발 용지를 공급하고 토지 수급을 관리하는 용도로 활용된다.

현재 토지은행은 한국토지주택공사(LH공사)가 토지비축 전문기관으로서 설치·운영하고 있다. 국토교통부장관을 위원장으로 하는 공공토지비축 심의위원회가 관련 사항을 심의·의결하고 있다. 원칙적으로는 LH공사 외 기관이 토지은행 사업을 시행하는 것이 금지돼 있다.

앞서 서울주택도시공사(SH공사)는 지난해 3월 공사의 토지 비축을 가능하게 하는 ‘서울주택도시공사 설립 및 운영에 관한 조례’ 개정안을 공표해 서울시의회에서 의결된 바 있다. 당시 공사는 미래 수요에 사전 대응하기 위해 토지를 전략적으로 비축해 이를 부동산 투기 방지나 도시재생 자원에 활용할 계획이라고 밝혔다. 이 밖에도 현재 경상북도 개발공사와 경기도시공사가 토지비축업무를 사업 범위에 포함하고 있다.

이달 SH도시연구원이 발표한 ‘서울형 토지비축제도 도입방안 연구’ 보고서는 이 같은 일반비축 방식을 넘어 각 지자체가 지역의 현안을 반영할 수 있도록 토지은행을 설립해야 한다고 주장했다. 토지비축 업무는 LH공사의 기존 일반비축 방식과 토지비축법 상 토지은행 사업 방식으로 나눠볼 수 있다.

보고서는 “현재 서울의 토지는 노후주택의 빈집화와 정비구역 해제 지역의 증가로 슬럼화와 토지 노후화가 빨라지고 있다”며 “이러한 토지의 제한적인 보유 및 공급 체계에 대비하고, 도시재생 등 미래 개발을 위해 유보지 활용을 극대화하는 토지 대응 전략이 필요하다”고 설명했다.

보고서에 따르면 현재 서울의 공공토지는 활용하지 못하는 부분이 늘고 있다. SH공사가 위탁관리하거나 소유한 토지 규모는 대부분 90㎡ 미만의 소규모 필지로 토지 자원 활용이 제한적이기 때문이다.

또 100㎡ 이상 규모의 일부 위탁관리 시유지를 실사한 결과 약 30%가 미활용되거나 주차장 등으로 무단 사용 중인 것으로 나타났다. 2015년부터 지난해까지 SH공사가 보유한 택지는 총 165만5000㎡로 2016년 택지개발 부문 매출액은 전년 대비 16.58% 감소했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)