한국 정부가 신남방정책을 추진하며 아세안에 집중한 사이, 주요 선진국은 인도에 대한 투자를 대폭 확대하고 있다. 인구 12억명의 거대 소비시장을 잡기 위해 팽팽한 기싸움을 벌이는 것이다.

우리나라도 ‘포스트 차이나’로 인도를 주목했지만, 최근 아세안에 집중하며 협력강화에 소홀한 모습이다.

인도는 인류의 마지막 거대 소비시장이라는 데 이견이 없다. 그만큼 잠재력이 풍부하다. 가내 수공업에서 시작, 제조업에서 서비스업으로 옮겨가는 다른 신흥국과 성장속도가 다르다는 점도 눈여겨 볼 대목이다.

인도 정부는 제조업 부흥 정책인 ‘메이드 인 인디아(Make in India)’로, 일찌감치 중국으로부터 '세계공장'이라는 수식어를 넘겨 받았다. 동시에 정보통신(IT)·바이오 등 첨단기술 육서이라는 이원화 정책을 통해 글로벌 기업을 끌어 모으고 있다.

'끝없이 펼쳐진 사막같은 도시와 도로 곳곳에서 구걸하는 아이들…' 영화나 다큐멘터리에서 접한 인도의 모습은 수많은 인재와 자원을 보유했음에도, 개발도상국 위치를 벗어나지 못한 국가로 인식된다.

그러나 인도는 세계에서 성장이 가장 빠른 국가로 거듭나고 있다. 지난 2016년 인도의 국내총생산(명목GDP)은 2만2510억 달러, 한화로 약 2476조원이다. 이는 세계 7위 규모다. 여기에 구매력 기준 세계 3위에 올랐다.

특히 1990년대 신흥경제국으로 주목받은 브릭스(BRICs) 4개국인 중국·인도·브라질·러시아 중 가장 눈에 띄게 발전하고 있다.

지난 1998년에서 2007년까지 인도의 연평균 성장률은 7.1%였는데, 같은 기간 9.9% 성장률을 보인 중국에 미치지 못했다.

2105년부터 이런 현상이 역전되기 시작했다. 전문가들은 인도 생산가능 인구 역시 2030년에 중국을 추월할 것으로 전망한다.

류샤오수에 중국 사회과학원 박사는 한 언론과 인터뷰에서 “지금은 세계경제를 이끄는 기관차가 느려지고 있다. 경제성장을 위해 새로운 기관차를 원하고 있다”며 “인도가 그 기관차 역할을 할 경우, 세계경제에 크게 기여할 수 있을 것”이라고 말했다.

인도 정부 역시 경제부흥을 위해 역량을 집중하고 있다. △기업환경 개선 △해외기업 투자유치 △인력 양산 △인프라 예산 확충 등을 중장기 전략으로 추진 중이다.

또 첨단기술과 인재양성에도 지원을 아끼지 않는다. 시장을 개방해 외국인 투자를 끌어들이는 점에서는 중국보다 앞섰다는 평가다.

◆테스트베드로 부상한 인도…IT강국 노린다

인도의 강점은 아시아뿐 아니라, 주요 선진국의 신제품이 모여든다는 것이다. 특히 IT분야는 이미 인도 전역에서 빠르게 안착하고 있다.

지난 2010년부터 시작된 전자상거래는 오프라인 소매상까지 도입될 정도로 상용화가 이뤄졌다.

인도는 상거래의 98%를 현금으로 거래하는 대표적 현금 선호 국가였다는 점에서 전자상거래 발전은 의외의 결과로 풀이된다.

인도 전자지갑시장 선두 업체인 페이티엠은 사용자가 1억2000명을 넘는다. 하루 거래량이 200만건에 이른다. 사용사 평균 한달에 4번 이상 페이티엠으로 결제를 한다. 반복 사용률도 50~60%로 높은 편이다.

페이티엠은 2014년에 중국 모바일 결제의 95%를 담당하는 알리바바의 투자를 받았는데, 이때부터 중국 기업은 인도 모바일시장의 잠재력을 타진한 셈이다.

전자상거래가 안착하게 된 것은 정부의 강력한 의지 덕분이다. 인도 정부는 지난 2016년 단행한 화폐개혁을 통해 고액권 지폐인 500루피(8500원)와 1000루피(17000원)의 사용을 중지하는 초강수를 뒀다. 두 화폐는 시중에 유통되는 화폐의 86%를 차지, 혼란이 우려됐다.

그러나 정부는 전자결제를 대안으로 꺼내들며 혼란을 최소화시켰다. 화폐개혁으로 디지털 거래를 앞당기는 환경을 조성하는 등 순기능이 작용한 것이다.

구글도 인도시장의 주도권을 잡기 위해 대규모 투자를 진행하고 있다. 2016년 뭄바이역에 세계 최대 규모의 공공 와이파이가 개통됐는데, 구글이 이를 제공했다. 인도 기업인 레일텔과 합작한 이 사업은 향후 400개역으로 확대된다.

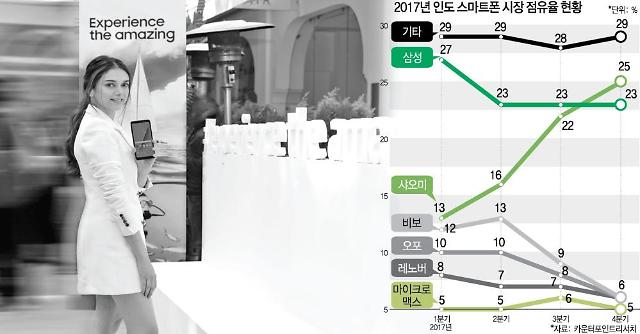

국내 무역업계 관계자는 “인도는 전세계 스마트폰 업체가 경쟁하는 지역이다. 삼성 스마트폰이 점유율 1위를 달리지만, 토종 기업의 약진이 만만치 않은 상황”이라며 “인도는 전통적으로 IT분야에 강한 면보를 보였다. 인도의 스타트업이 성장하는 10년 후, 세계경제 판도가 어떻게 달라질지 예의주시 할 필요가 있다”고 말했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)