중국 베이징 시내에서 충전 중인 전기차. [사진=시나닷컴]

"완성차·자동차 부품·배터리 등 자동차 산업 관련 투자 심사승인 권한을 지방정부로 이양한다. 순수 전기차 공장을 신규 건설하는 기업 주주는 공장 건설 후 생산량이 10만대에 도달할 때까지 지분을 뺄 수 없다···."

최근 중국 국가발전개혁위원회(발개위)가 '자동차산업투자관리규정(초안)'을 공개하며 이 같은 자동차 산업 투자 정책 변화를 예고했다. 발개위는 이번 초안과 관련해 지난 25일까지 업계 의견을 수렴했으며, 최종 조율을 거쳐 올해 안으로 새 규정을 발표할 예정이라고 매일경제신문(每日經濟新聞) 등 현지 언론이 31일 보도했다.

발개위에서 공개한 자동차산업투자관리규정(초안). [사진=발개위]

◆지방정부가 직접 자동차 공장 건설사업 심사

초안에 따르면 자동차 완성차·부품 투자사업은 앞으로 각 지방정부 투자 주관부처에서 '비안관리(備案管理·등록관리)'한다. 이 중 완성차·특수목적차·트레일러, 그리고 차량엔진·차체·차량용 동력전지·연료전지 등 차량용 핵심부품 투자 사업은 성(省)급 투자 주관부처에서 등록관리한다.

현재 지방정부는 자동차산업 투자와 관련해 상부에 보고하는 권한만 가지고 있다. 심사승인 권한은 발개위 소관인데, 이것을 지방정부에 넘김으로써 지방정부가 직접 자동차 투자를 심사·승인하도록 한 것이다.

◆까다로워진 조건··· 아무데나 전기차 공장 못 지어

중국은 심사·승인 권한을 지방정부에 이양하면서도 지방정부와 기업들의 맹목적인 자동차 투자를 막기 위한 제도적 장치도 마련했다. 자동차 공장을 새로 지으려는 기업과 이를 심사·승인하는 지방정부에 대해 까다로운 조건을 마련한 것.

특히 순수 전기차 신규 투자에 대한 문턱이 높아졌다. 초안에 따르면 순수 전기차 공장 신규 투자를 유치하려는 지방정부는 네 가지 조건을 만족시켜야 한다.

△전국 평균 이상의 신에너지차 보유량 비중 △전기차 충전인프라 비교적 완비, 전국 평균 이상의 신에너지차 대비 충전소 비율 △신에너지차 좀비기업 청산 완료 △현재 건설 중인 전기차 공장이나 잉여 생산설비가 없어야 한다는 게 그것이다.

지난해 말까지 중국 신에너지차 누적 판매량은 180만대이며, 충전소 비중은 전기차 3.5대당 1개꼴이다. 신에너지차 보유량, 전기차 충전인프라 등 방면에서 조건이 너무 높은 게 아니냐는 지적이 나오는 이유다.

◆"함부로 지분 처분 못해" 최소 5~10년 장기투자해야

초안은 전기차 공장을 새로 지으려는 기업에 대한 요건도 강화했다. 특히 신규 투자하는 순수 전기차 기업 주주에 대한 조건이 까다로워졌다.

초안에 따르면 모든 주주가 공장 건설 완공 후 생산량이 생산설비 수준에 도달하기 전까지 지분을 처분해서는 안 된다. 신규 투자해 건설하려는 순수전기차 공장 생산설비 규모도 최소 승용차 10만대 이상, 상용차 5000대 이상이어야 한다. 일정 규모 이상 기업이 아니고서는 순수전기차 공장을 건설할 수도 없고, 건설하더라도 생산량이 10만대에 도달하기 전까진 주주들이 지분을 처분할 수 없는 것이다.

이 밖에 3분의1 이상 지분을 가진 대주주(기업)는 현재 건설 중인 전기차 공장이 없고, 잉여 생산설비도 없고, 공장 불법 건설 기록도 없어야 한다.

구체적으로 주요 주주가 완성차 기업인 경우, 전체 자동차 생산량 중 신에너지차 비중이 업계 평균 수준보다 높아야 한다. 부품기업이라면 배터리·엔진 등 핵심부품 탑재량이 10만개 이상이어야 한다. 연구개발(R&D)이나 디자인 설계기업·해외 기업의 경우, 최근 2년간 누적 판매량(등록수량)이 승용차 3만대 이상 혹은 상용차 3000대 이상이고, 차량 1대당 평균 누적 주행거리가 1만㎞ 이상이어야 한다.

웨이라이자본(蔚來資本) 파트너 장쥔이(張君毅)는 "중국 정부가 사실상 자동차 산업 투자는 2~3년 만에 되는 게 아닌 5~10년을 바라보는 장기투자라는 점을 강조한 것"이라고 해석했다.

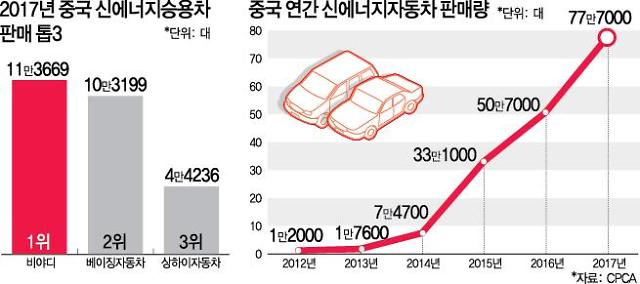

이를 두고 업계는 진입 문턱이 너무 높은 것 아니냐는 지적이 나온다. 전국승용차시장신식연석회(CPCA) 통계에 따르면 지난해 중국 신에너지차 기업 판매량을 살펴보면 연간 판매량 10만대 이상인 기업은 비야디(比亞迪)와 베이징자동차(北京汽車) 두 곳뿐이다. 두 기업의 지난해 전기차 판매량은 각각 11만3669대, 10만3199대였다. 3위인 상하이자동차의 경우, 지난해 판매량이 4만4236대에 그쳤다.

[그래픽=아주경제DB]

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)