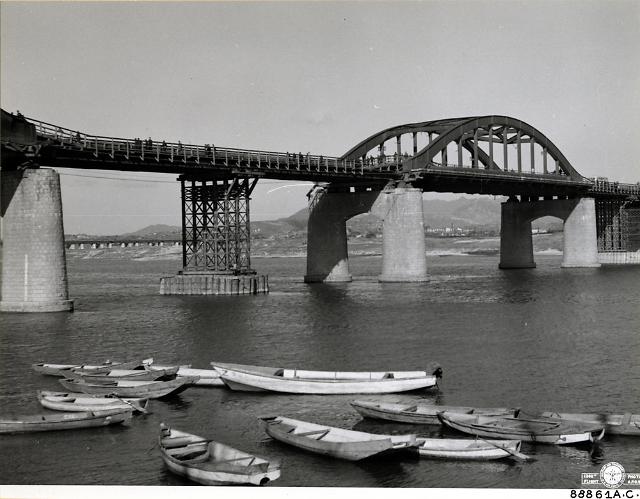

1954년 12월 18일 복구된 한강인도교. [연합뉴스]

1950년 6월 28일. 새벽 2시 30분, 어둠 속에서 오렌지색 섬광이 번쩍였다. 한강대교가 굉음과 함께 무너져 내렸다. 육군이 설치한 3600파운드의 TNT가 폭발한 것이다. 다리 위에 있던 피란민 수천명과 차량 수십대가 그대로 강물 속으로 떨어졌다.

"북쪽 두번째 아치를 끊었는데, 눈 뜨고 볼 수 없는 아비규환의 참상이었다. 피투성이가 돼 쓰러진 사람들이 손으로 다리 밑바닥을 긁으며 어머니를 부르고 있었다. 어떤 사람은 하지(下肢)를 잃고서 어머니를 부르고 있었다." 김동춘 성공회대 교수가 저서 '전쟁과 사회'를 통해 전한 목격자의 증언이다.

현장에 있던 일부 장교들조차도 북한군의 소행이라고 믿었다. 어떤 예고도 없이 일어난, 아무도 예상하지 못한 일이었기 때문이다. 이형근 당시 제2사단장은 "유엔군의 도강을 막기 위해 인민군이 선수친 것"이라고 생각했다. 그러나 북한과는 무관한 일이었다.

25일 북한군의 남침 이후 연거푸 패전 소식이 들려왔다. 전세가 점점 불리해지자 이승만 대통령은 27일 새벽 열차를 타고 대전으로 떠난다. 누구보다 먼저 서울을 떠난 이 대통령은 오후 9시 라디오 방송으로 "정부는 여러분과 함께 서울에 머물 것"이라고 연설했다.

한편 육군 또한 서울 사수를 포기하고 한강대교를 폭파하기로 결정을 내린다. 격론 끝에 북한군의 탱크가 육군본부에 다다를 것으로 추정되는 28일 오전 6~7시 사이에 폭약을 터뜨리기로 합의했다. 오전 2시, 보초병의 다급한 보고가 상황을 바꾼다. 북한군의 탱크가 몰려오는 소리가 들린다는 내용이었다. 지휘부의 지시에 따라 다리는 파괴된다.

그러나 실제로 북한군이 한강대교 인근에 도착한 시간은 폭파로부터 6시간이 지난 뒤였다. 보초병이 들은 것은 탱크가 아니라 남한 기마경찰대의 말발굽소리였다. 학계에서는 이때 최소 200명, 최대 800명의 민간인이 사망했을 것으로 추정하고 있다. 한강대교는 당시 한강을 걸어서 건널 수 있는 유일한 인도교였다. 육군 5개 사단의 4만4000명이 졸지에 낙오됐다. 서울에 남은 시민 180만명 또한 정부로부터 뒤통수를 맞은 셈이 됐다.

한강대교는 이후 휴전 17개월 만인 1954년 12월에서야 복구된다. 지난해 건립 100주년을 맞이한 한강대교 철골 구조물에는 아직도 그때의 탄흔이 남아 있다. 평화재향군인회는 28일 오전 한강대교 남단 둔치에서 68주기 한강 인도교 폭파 희생자 합동위령추모식을 지낼 예정이다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)