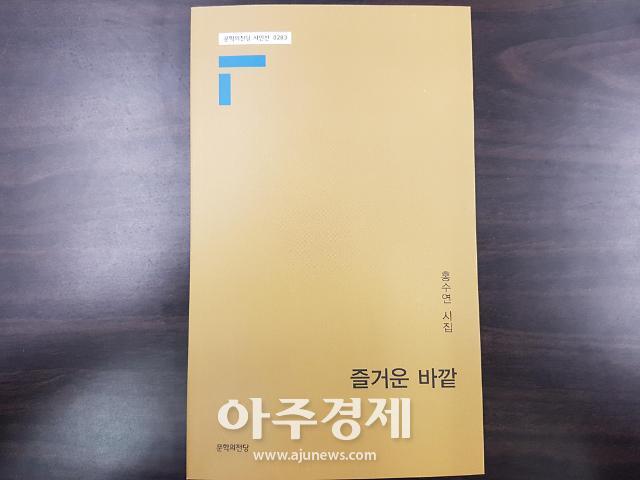

[사진=아주경제DB]

이 시집은 상처로부터 몸부림치며 바깥 세계를 새롭게 재건한다. 그것은 결코 세상과의 합의점도, 한 인간의 합리화도 아니다. 있는 그대로의 상처를 훼손하지 않은 채로 나아갈 뿐이다. 그 상처가 앞으로 무엇이 될 것인가 궁금해하는 사람처럼.

이토록 활달한 언어가 삶의 긍지도, 아름다움도, 그 흔한 희망도 거치지 않고 영혼의 ‘몸부림’으로 읽히는 것은 ‘격하게 살아낼수록 격하게 죽어가고 있다는 것’을 잘 아는 시인의 새롭게 발명된 언어다.

이 시집은 어쩌면 아직 발을 내딛지 못한 먼 세계일지도 모른다. 그런데도 시인이 기꺼이 ‘즐거운 외부’가 되고자 하는 것은 반복된 삶에 천착 돼온 인간의 삶에 울타리를 거두는 일로 옮겨갈 것이다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)