예고된 위기가 찾아왔다. 교보생명이 IPO(기업공개) 결정을 차일피일 미루자 재무적투자자(FI)들이 최후의 카드를 꺼내들었다. 신창재 교보생명 회장에게 '풋옵션(지분을 되팔 권리)'을 행사하겠다고 밝힌 것이다. 이대로 IPO를 미루겠다면 계약대로 보유지분을 다시 매입하라고 요구한 것이다.

29일 금융 및 투자은행(IB) 업계에 따르면 어피너티에쿼티파트너스, IMM프라이빗에쿼티(PE), 베어링PEA, 싱가포르투자청(GIC) 등으로 구성된 어피너티 컨소시엄은 풋옵션 행사를 의결하고 이를 신 회장에게 공식 통보했다.

최근 교보생명 이사회가 열렸지만 이 자리에서 IPO 안건이 처리되지 않았기 때문이다. 교보생명은 지난 8월 입찰제안요청서(RFP)를 발송하면서 IPO를 공식화했으나, 정작 이사회에서 IPO 안건을 다루지 않고 차일피일 미루고 있다는 지적을 받아왔다.

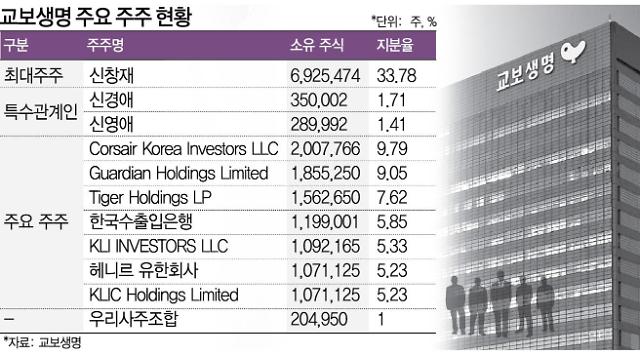

현재 교보생명은 지분 과반수 이상을 어피니티 컨소시엄 등 약 10여개의 FI가 보유하고 있다. 이 중 어피너티 컨소시엄은 2012년 대우인터내셔널로부터 24% 가량의 지분을 인수했다. 신 회장의 경영권이 위협받을 수 있는 상황에서 백기사로 참여한 것이다.

때문에 신 회장 측은 당시 FI들이 적절하게 액시트(투자금 회수)할 수 있도록 2015년 9월까지 상장을 약속했다. 동시에 상장이 불발될 경우를 대비해 FI들이 보유한 지분을 신 회장에게 되팔 수 있는 풋옵션 계약을 별도로 맺었다. 계약 당시 권리 행사 가격을 미리 정하지 않고, 행사시점에 교보생명의 정당한 가치(Fair Market Value)를 산정키로 했다.

그러나 보험업황과 회사 상황이 여의치 않아 약속됐던 IPO는 이뤄지지 않았다. 이후 교보생명은 다시 IPO를 약속하면서 FI의 이탈을 한 차례 더 막았다. 하지만 최초 약속보다 3년 가까이 지난 지금까지도 IPO가 미뤄져 왔다. 결과적으로 한계에 이른 IF들이 최후의 카드를 꺼낸 것이다.

문제는 FI의 풋옵션 행사로 교보생명 지배구조가 위협받을 가능성이 있다는 점이다. 신 회장이 FI 지분을 되사려면 그가 보유한 지분(특수관계인 지분 포함 36.91%) 중 상당 부분을 매각해 실탄을 마련해야 할지 모르는 탓이다.

IB업계 관계자는 "최근 FI의 인내심이 한계에 달했다는 징후가 포착됐는데 결국 예고됐던 사고가 터졌다"며 "이번 사태로 신 회장의 경영권이 위협을 받을 수 있다"고 말했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)