[그래픽=임이슬 기자]

한국이 IT(정보기술) 강국으로 발돋움할 수 있었던 배경에는 이동통신, 초고속인터넷 등 유·무선 통신 인프라 육성에 있다. 정부는 통신 인프라, 그 중에도 네트워크 장비 국산화의 중요성을 일찌감치 깨달았다. 1970년대 당시 산업화와 함께 국내 전화수요가 급증했으나 TDX(전화 교환기)와 같은 핵심 통신장비는 에릭슨 등 외국업체에 의존할 수밖에 없는 상황이었다.

정부는 1982년 한국과학기술원(KIST)과 부설 연구기관인 전자통신연구소(현 ETRI)를 중심으로 한국형 TDX 개발에 착수했다. 당시 체신부는 5년간 총 240억원, 인력 1300명이 투입되는 TDX 개발 프로젝트를 개시했다. 1985년 우여곡절 끝에 TDX-1을 개통했다. 한국은 미국과 프랑스 등 주요 선진국에 이어 세계에서 열 번째로 전자교환기를 자체 생산하는 국가 리스트에 이름을 올렸다. ETRI에 따르면 TDX 개발에 투입한 비용은 1500억원이지만, 외산업체의 의존도를 낮춤으로써 얻은 경제효과는 이의 30배에 정도인 4조3406억원에 달한다. 러시아와 베트남·우즈베키스탄·필리핀 등의 국가로 TDX를 수출해 1조458억원을 벌어들이기도 했다.

TDX 국산화 성공으로 얻은 자신감은 이후 1990년대 2세대 이동통신(2G)으로 불리는 CDMA(코드분할다중접속) 기술의 세계 최초 상용화로 이어졌다. CDMA는 제한된 주파수에 여러 명이 동시에 접속할 수 있는 기술이다. 당시 미국과 유럽은 TDMA(시분할다중접속) 기술을 사용하고 있었다. CDMA는 TDMA 방식보다 주파수를 더 효율적으로 활용, 이용자 수용 능력이 더 우수한 기술이나 상대적으로 구현하기 어렵고 최적화 등이 복잡했다. 선진국도 시도하지 않는 CDMA의 원천기술을 도입하는 것은 큰 모험이었다.

정부는 1991년 ETRI를 중심으로 CDMA 기술 개발에 나섰다. 미국의 통신기술 기업 퀄컴과 공동개발을 시작으로, 삼성전자·LG전자·팬택 등 휴대폰 제조사도 참여했다. 1994년 한국이동통신(현 SK텔레콤)은 CDMA방식 시스템 운용 시험에 최초로 성공한 이후 교환기와 단말기 개발, 기지국 최적화 등을 거쳐 1996년 CDMA를 상용화하는 데 성공했다. 미국과 일본·러시아·중국 등 중 국가가 CDMA를 표준 기술로 잇따라 선택하면서 삼성전자와 LG전자는 글로벌 휴대폰 업체로 성장했다.

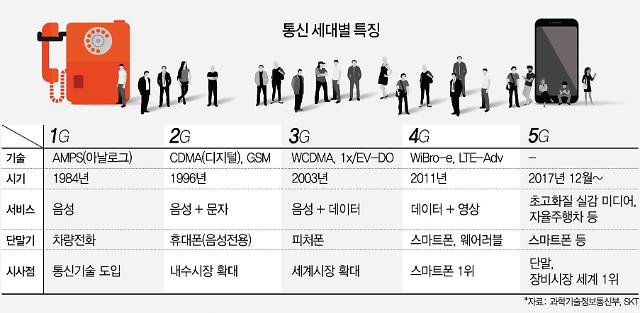

이후 정부와 이동통신사들은 단순 음성통화와 문자메시지 전송을 넘어 모바일로 자유로운 인터넷 사용이 가능한 3세대 이동통신(3G)인 WCDMA(광대역코드분할다중접속) 기술을 도입했고, 토종 4세대 이동통신(4G) 기술인 와이브로의 최초 상용화 등에 성공하면서 통신 강국으로서의 입지를 굳혔다.

주요 국가보다 앞선 통신 인프라 구축으로 스마트폰 출하량 1위(2018년 기준) 기업, 세계 5대 통신장비기업에 삼성전자가 포함될 수 있었다. 실제로 그동안 글로벌 통신장비 시장에서 점유율이 5% 미만에 그쳤던 삼성전자는 4G LTE 기지국 시장에서 점유율이 10% 이상으로 올랐다. 5G 장비시장에선 에릭슨과 노키아 등 전통 강자들보다 고주파수 대역에서 우수한 장비 기술력을 보유하고 있는 것으로 알려졌다.

삼성전자는 올해 미국 1·2위 이동통신사 버라이즌과 AT&T로부터 5G 통신장비 공급업체로 선정되는 성과를 거뒀다. 정부는 이번 5G 세계 최초 상용화를 바탕으로 국내 단말·장비사 중에서 글로벌 1위 기업이 나올 수 있을 것으로 보고 있다. 정부는 향후 국가 신성장동력 산업 육성, 신규 일자리 창출, 해외 시장 선도 등의 성과를 만들어나가겠다는 계획이다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)